終戦間際の1945年夏、現在の魚沼市小出地域の八色原に日本軍が「八色原飛行場」を建設した。程なく終戦を迎え、実際に使われることはなかった。戦後76年がたち、歴史の継承が難しくなる中、建設作業に動員された近隣住民らが体験と記憶を冊子にまとめた。関係者は「当時を思い出し、事実を知るきっかけになれば」と思いを込める。

八色原飛行場は、魚沼市大浦新田付近から南側の水無川に向かって直線で700メートルほど造成された。小出町史によると、45年7月に建設の命令が出され、軍関係者だけでなく地域住民、子どもたちも作業に駆り出された。本土決戦に備えた「秘匿飛行場」とみられ、同様の施設は県内に複数あった。

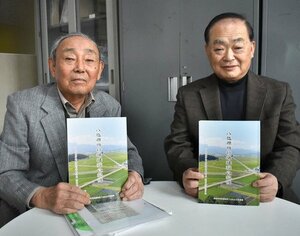

冊子をまとめたのは、地元の虫野や大浦新田の住民ら10人でつくる「八色原飛行場建設記録集作成・活用実行委員会」。地域の歴史を残そうと、昨秋から会合を重ねて準備してきた。当時を知る住民や資料を調べた5人が執筆し、今年10月末に完成した。

冊子には、当時、少年少女だった執筆者たちが目の当たりにした光景や体験、思いが率直につづられている。

雑木やカヤが茂る原野だった八色原で、子どもたちは鍬(くわ)で野芝をはいで集め、滑走路の邪魔になる草木を刈り、石を拾った。夏場の作業で渇いたのどを潤すため、山がさをかぶって遠くの井戸まで歩いた。

地元の伊米ケ崎(いめがさき)国民学校は兵隊の宿泊所になった。軍刀を提げた将校や、軍歌を歌って建設場所に向かう部隊の様子も紹介している。

国民学校では8月15日、完成記念の演芸会が開かれ、村民が大勢集まって民謡や踊りで会場が沸いた。しかし、正午にラジオで玉音放送が流れた。冊子には、再開後の様子を「午前のようなにぎやかさはなく、兵隊の姿は会場から消えていた」と記した。

実行委会長の桑原郁夫さん(86)は当時、国民学校5年生で作業に従事した。「このままでは誰も分からなくなってしまう。地域の歴史の一端として、断片的でも覚えていることをまとめ、つなげたかった」と話す。

事務局で伊米ケ崎公民館長の鎌田惣吉郎さん(69)は「児童の学習に活用するなど、若い世代に事実を残したい」と強調した。

B5判33ページ。700部作り、希望者には100円で販売する。問い合わせは伊米ケ崎公民館、025(792)0082。