「地理の時間に重大な戦局についてお話がありました。特別攻撃隊の方々の崇高な精神、又今上(きんじょう)陛下の大御心(みこころ)を拝察して私は涙が出ました」

1945年5月、女学校3年生だった14歳の少女がつづった日記の一節だ。東京・渋谷から村上市に疎開した樋川道子さん(90)=茨城県龍ケ崎市=が書いた。

「音楽の時間に『英霊を賛(たた)える歌』のレコードを聞かしていただきました。山本(五十六)元帥にささげる歌ですが、とてもよいレコードで私はぢっとしてゐられない」

日記には日本の勝利、そして「国のため」を真っすぐに信じていた、少女の思いがあふれる文章が並んだ。

樋川さんは東京大空襲後の45年4月、母親と弟、2人の妹の5人で父親が生まれた村上に疎開。転入した村上高等女学校では、1週間ごとに担任教師に日記を提出した。

「書くことが好きだった」という樋川さん。家では妹たちの面倒を見たり、家事をしたりと勉強をする暇がなかったが、日記を書き続けた。「提出用なので多少良い子ぶって書いていました」と振り返る。

日記には担任教師がコメントを返した。「軍国主義に染まっていた男性の担任によく思われようとしていたんです」と回想する。担任が軍国主義的だった様子は日記のコメントからも分かる。

防空壕(ごう)掘り作業で、級友に道具を借りられなかった消極的な性格を反省したことについて「疎開という気持ちは取り去ってしまひなさい。みんな仲間です。一緒に死ぬ人たちです。一緒に斬り込む人たちです」などと書かれていた。

「前の学校のほうがいいなど本音は書けなかった」と思い返すが、「疎開をはじめ、すべてがお国のためだと心底思っていた。世の中がそうだったから」

終戦を迎えると社会の変化に戸惑う。45年の大みそかは「新聞は、戦時中の大本営発表その他の国民をあざむいた事をやかましく報じてゐる。私には、どちらを信じてよいのかはっきりわからない」

4年生になると担任が替わり、日記の内容も家族や友達の話題が中心に。樋川さんは47年3月の卒業まで村上で過ごした。

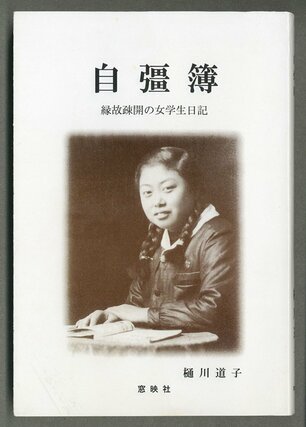

18年前、日記を自費出版した。「子どもは教育の仕方でいかようにも染まる」。戦争を起こさないよう教訓にしてほしいと願う。

(報道部・小柳香葉子)

新潟日報 2020/10/05

樋川道子さんの著書「自彊(じきょう)簿―縁故疎開の女学生日記―」の一部

1945年8月15日

ラジオがはっきりしなかったのでただ有難く頭を垂れてゐたが、次の内閣告諭によって初めて休戦の大詔である事を知った。ああ昭和十二年以来、そして16年12月8日からの大東亜戦争、たくさんの兵隊さんが、同胞が尊い命を皇國に捧げてたたかった目的は達せられなかったのである。口惜しい。どうしてよいやらわからない感情に胸がいっぱいになった。最後の一人までたたかひたい様な気もするが、それでは國体の維持が出来ないのである。陛下の仰せの通り私共はたへがたきをしのんで、國体の護持の為つくさなくてはならない。

-

12月31日

昭和二十年、この忘れられぬ屈辱の年も、今日限りで暮れる。振り返れば何と事多かった年であろう。そして歴史始まって以来初めての敗戦の苦しみを、現実に味わったのである。

去年の今夜私たちは、寒い寒い壕の中で除夜の鐘ならぬ待機信号の警鐘と爆音を聞きつつまどろむ事もできずに年を越した。そしてまた恐ろしかった三月十日、あの日以来我が家は急に疎開を急ぎ、手間取る手続きをもどかしがりながら、着の身着のままで四月一日の夜母子五人なじみもない村上に着いたのだった。

それからあらゆる生活の不自由と闘って私たちは八月十五日を迎えた。あの日正午の非常なる緊張を、私たちは決して忘れる事ができない。敗戦後の私たちは、何も彼もめちゃめちゃな混沌たる渦の中に投げ出されました。

新聞は、戦時中の大本営の発表その他の国民をあざむいた事をやかましく報じてゐる。皇軍の非道を報じてゐる。けれども私には、どちらを信じてよいのかはっきりわからない。皇軍が人道に反する事をしたのは事実かもしれない。連合軍は人道的なことをしてきたのかしら、とすると、戦時中あんなに度々行われた病院船爆撃、非戦闘員殺傷はうそだったのかしら、私たちは今、何もわからない。何を信じてよいやらわからない気持ちを抱いて二十年を送らんとしてゐる。

そして食糧に対する不安を抱きながら............。