「うまそうだなぁ」「うらやましいなぁ」

軍人たちが自宅で、普段お目にかかれない白米だけのご飯を食べていた。当時小学生だった井口幸吉さん(85)=魚沼市=は、遠巻きに眺めるばかり。

両親はにこにこと優しい表情を浮かべていた。「いま思えば、兄が2人戦地に行っていたので、息子にご飯を食べさせているような気持ちだったのだろう」

終戦を目前にした1945年。7月になると軍人たちが突然ムラにやってきた。八色原と呼ばれる一帯で飛行場造りが始まったのだ。本土決戦に備え、陸軍がアメリカ軍に隠れて造る「秘匿飛行場」だった。

当時井口さんが通っていた浦佐国民学校など周辺の学校が宿舎となった。軍人は家々を回って野菜などを調達し、井口さんの家にも週1回ほど来たという。

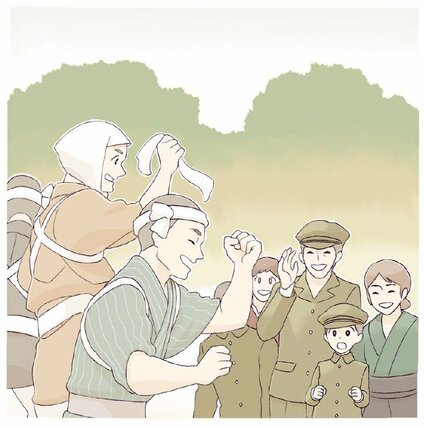

楽しい思い出もある。8月15日、井口さんは家族と「裸押し合い祭り」で知られる普光寺=南魚沼市浦佐=の境内で、軍人による演芸会を見ていたと記憶している。朝からにぎやかな雰囲気に包まれていた。

「東北出身の人たちが多く、みんな芸達者だった。兵隊さんたちが出し物をし、とにかく大騒ぎだった」と振り返る。仮設の舞台で「兵隊さんが民謡みたいなものを踊っていた」。

小出町史などには、同じ日に三用(みよう)=南魚沼市=と伊米ケ崎(いめがさき)=魚沼市=の国民学校で、お盆休みを利用した「軍民合同演芸会」が開かれた記録が残る。

伊米ケ崎の演芸会では「かすりの着物に鉢巻き姿、紅白の一丈木綿を両手に持って振り回して踊る者、蛇の目傘を持って綱渡りする者」(小出町史)などと、井口さんの記憶と同様の様子が記されている。

ただ、井口さんが見ていた演芸会は突然中止になった。「重大放送があるので家に戻ってラジオを聞くように」と言われた。

井口さんの集落でラジオがあったのは2軒だけ。住民が集まり、耳を澄ませたが「ガーガーいっていてよく聞こえなかった」。流れてきたのは、玉音放送。押し黙ったままの大人の様子を見て、ようやく「戦争に負けた」ことが分かった。

一方で、小出町史によると、伊米ケ崎では演芸会は中止とならず、最後まで続けられたという。

(報道部・高橋央樹)

新潟日報 2020/08/24