りりしく、さわやかな好青年の近くを通るのが恥ずかしく、頬を染めて足早に歩いた-。

長岡市の故・岩村満洲代さん(2013年に92歳で死去)は1938年、当時は満州国だったハルビンで商船学校のタイピストとして働き始めた。多感な18歳だった。戦後、50代のときに青春の思い出を振り返り、「見果てぬ夢」と名付けたエッセーに残した。

商船学校の学生は「中国人が9割、あとは日本人、韓国人、ロシア人と国際色豊か」だった。

「彼らは真白い船員服に身を固め、帽子から覗く眉は濃く、颯爽としていて凛々しかった。眩しいばかりの若さに溢れていた。勤めたばかりの頃、休み時間などに談笑している彼等の側を通るのが何かと面映ゆかった。純情(?)だった私は頬を染め、胸をドキドキさせながら足早に通り過ぎるのが常だった」

文章から、みずみずしい思いがあふれる。前年に日中戦争が始まっていたが、青春の交流に国境はなかった。

「おはようございます。少しお話していって下さい。彼らは口々にいたずらっぽく話しかけたものだった。それも何時しか慣れて、お互いに日本語と中国語とチャンポンの会話を親しく交わすようになり、手真似も交えて会話は弾んだ」

エッセーでは「私は生まれ故郷満州をこよなく愛している」と胸を張る一方で、「国家の進んだ方向が侵略の道であったことを戦後はっきり知らされた時、私たちは傷つくのを覚える」と苦しさも吐露する。

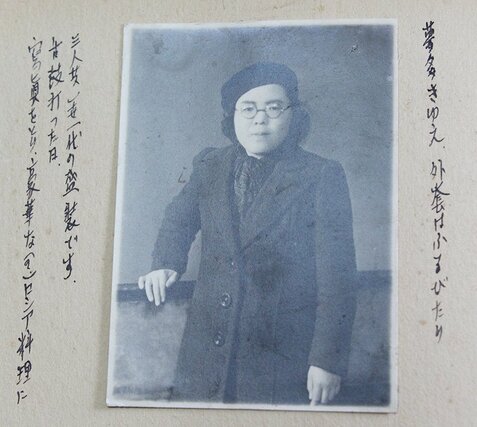

「母は大陸育ちを誇りにしていました」と、娘の滝浪文子さん(64)=長岡市=は懐かしげに語る。満洲代さんが亡くなった後、押し入れから地元文芸誌などに投稿した大量の文章が出てきた。甘酸っぱい青春と、戦中戦後の辛い思い出が記されていた。

終戦後、中国国内を転々とし、1年後にようやく引き揚げてきた満洲代さん。4人の子どもに恵まれたが、40代で夫を亡くした。苦しい生活の中で「いつも歌を口ずさむ、明るい母でした」と滝浪さん。「母は戦中の苦労は特に語らなかった。もっと早く書き残した文を読んで、すてきな文章だねとほめてあげたかった」と目を細めた。

(報道部・宮沢麻子)

新潟日報 2020/08/16

岩村満洲代さんのエッセー

見果てぬ夢

満洲ハルピンの春は、松花江の流氷から始まる。

固く凍りついていた松花江の氷が溶けだし、蒙古風(蒙古から吹いてくる砂風)がひとしきり吹き荒れて、やがて収まるとリラの花が一斉に咲き始める。

ハルピンの街は長い半年の眠りから復活し、目抜き通りのキタイスカヤ街では、盲目のロシア男がアコーディオンで、浮き立つような春の曲を奏でていた。

ロシア寺院からは明るい鐘の音がひときわ高く響き渡った。

昭和13年、学窓を出たばかりの私にとって見るもの聞くもの全てが希望にあふれていた。

-

その春4月―私はハルピン商船学校のタイピストとなった。

その学校は松花江のほとりにあり、勤めの行き帰りに松花江の悠々たる眺めを見るだけで、私は心もはずむ思いだった。

ボルガ河に思いをはせ、私はこの河を見ながら良くステンカ・ラージンの歌を歌ったものだった。ハルピンの恋人、松花江は又私にとって嬉しいにつけ、悲しいにつけ心の中を語る大切な友であり、恋人でもあった。

今も瞼の中にありありと、悠然と流れゆく松花江の勇姿が浮かんでくる。

夕暮れの松花江の情景は素晴らしかった。

真っ赤な夕日に染められた帆船が河を下っていく。男達の哀愁を帯びた唄声が欧州映画の一カットにも似て、辺りに響き渡り心に迫るものがあった。

積荷作業を終え、汗を拭き拭きベンチで憩う中国人の労務者は、太辛苦(ご苦労さん)と言いながらねぎらうと、彼は謝々(ありがとう)と言いながら包子と言って肉や野菜入った蒸し饅頭を私に勧めてくれた。

そして自分には小孩(子供)が二人あるなどとニコニコしながら話してくれた。青春を語る時、私と松花江の結びつきは切っても切り離せないものがある。

北満にはこの松花江の他にアムール江ウイリー江があり、この三つの河はいずれも海かと見間違うばかり雄大な大河であった。

この河川を航行する船舶には、上流から切り出された材木や大豆、豆油、河魚など地域住民の生活必需品が山と積まれてあった。

それらは皆ハルピンに運ばれ、地域の文化産業に大きな貢献をしていた。

このように、船舶の往来は激しいのに、正規の商船学校といったものがなく、江運に従事する者は皆先輩から手ほどきを受けて、見様見真似で船舶を操縦している有り様であった。「これではならぬ。是非満洲にも東京高等商船学校のようなものを―」という地元の熱意が実って新設されたのが、この商船学校であった。

新しい学校だけあって、校内には清新の気がみなぎっていた。

学生は中国人が九割、あとの一割が日本人、韓国人、白系ロシア人という国際色豊かな学校だった。学年は一年から三年まであり、それぞれ航海科、機関科に分かれ、将来は船長、機関長或いは高級船員として河川に雄飛する場が約束されていた。

彼らは真白い船員服に身を固め、帽子から覗く眉は濃く、颯爽としていて凛々しかった。

眩しいばかりの若さに溢れていた。勤めたばかりの頃、休み時間などに談笑している彼等の側を通るのが何かと面映ゆかった。

純情(?)だった私は頬を染め、胸をドキドキさせながら足早に通り過ぎるのが常だった。

おはようございます。少しお話して言って下さい。

彼らは口々にいたずらっぽく話しかけたものだった。それも何時しか慣れて、お互いに日本語と中国語とチャンポンの会話を親しく交わすようになり、手真似も交えて会話は弾んだ。

お昼休みには彼等の胡弓や蛇皮せんを聞かせてもらったこともある。

哀愁を帯びた胡弓の調べに、彼等のそれぞれの故郷を思いやってみる私だった。胡弓の響きとジャスミン茶のほろ苦いエキゾチシズムに酔いしれた青春の思いでは懐かしい甘さで心に甦ってくる。一つの淡い思い出がある。

例の如く松花江のほとりに立ち、沈みゆく夕日を眺めている時、実習の帰りだと云う学生の張興東青年に会った。「私は今、航海の実習から帰ってきました。実習は大変面白かったです。是非船の中を見て下さい」と彼は熱心に勧め、白系ロシア人が作っている北満名物はちみつパンを手に乗せてくれた。

松花江の流れに映える赤い夕日は、荘厳とも云える感じで心に迫るものがあった。

彼は自分の故郷、山東省の一都市での思い出や、肉親のことを色々語ってくれた。若者らしい素朴な心のあふれていた言葉、瞳の輝き。

青春に民族の差はない、胸弾む熱い思いがあるだけである。

支那事変が始まって二年目だったが、未だ緊張感はなく物資は港に溢れ、若者は思う存分青春を楽しんでいる時代であった。今もあの青年の面影は心に残っている。

学校の授業は全て日本語で行われたので、彼ら学生の操る日本語淀みがなく、流暢そのものだった。先生方は全部で十数名ほどおられたが、殆ど東京高等商船学校を出られた方で、毎日熱心、且つ誠実に授業を進めておられた。

学生達も先生方を父とも兄とも慕い色々なトラブルの相談を持ち込んできた。テーブルをはさんで熱心に語り合う先生と学生の姿を私は何回となく目にしたものである。

一部軍閥や心ない日本人は別として、私の知る限りに於いて私達日本人は、中国人と心を開いた接触を持っていた。

学生達もそのことは敏感に感じ取っていたであろうことを、確信を持って告げたい。そしてその事だけが私達を支えた誇りでもあるのだ。

だが国家の進んだ方向が侵略の道であったことを戦後はっきり知らされた時、過去を振り返って私達の心は深く痛み、傷つくのを覚える。

「愛と正義の新天地」「五色の旗にかたどりて築き上げたる新国家」と理想に燃えて一応に歌った幻の満州国は、その悲劇の歴史の幕をわずか十数年で下ろしたのである。

私は生まれ故郷満州をこよなく愛してきた。

満州国は私にとって第二の祖国というべきであった。

学生達と毎朝、朝礼で満州国国歌を歌い、この国に生きる喜びを噛み締めていた。(これは故山田耕筰先生の作曲によるもので、若さと夢と限りない未来が感じられる素晴らしいメロディーである)

当時私達は満洲国が王道楽土であることを固く信じ、一徳一応、五族協和の旗印を高く揚げて楽しく暮らしてきたものである。

韓国人、中国人、ロシア人と友人も随分多かった。

だがその幻は一瞬にして去ったのである。

学校にも大分慣れてきた頃、残業のタイプを打ち終えて校庭に出た時、思いがけない光景を見た。学生達が七、八人輪になって当時大流行の流行歌「裏町人生」を歌っていたのである。勿論、中国語の訳詞であったが―。

私はすぐさまその仲間に入れてもらい、合唱の仲間に加わった。

彼ら中国語で私は日本語で―。青春とは何と心楽しきものであろうか。

只顔を見合わせて、声の限りに歌っているだけで心にジーンと通って来るものがあるのだ。

民族を超えた友情を確かめ合うように、私達は微笑んだ。

柳の綿がいくつも耳元をかすめて飛んでいった。

甘く懐かしい思い出を最後に、運命の八月十五日を迎え、昭和二一年秋、私達は長い引揚げの旅に上った。中共軍と国府軍の内紛を避けるため、反対側の拉浜線に出たせいで、思いもかけぬ二ヶ月の長旅となった。

そして命からがらコロ島に辿り着いた。私達を乗せてくれる筈の上陸用船艇は沖合いに姿を見せた。

だが物凄い土砂降りの雨に波は高くうねり、今か今かと待つ私達の前に近寄てくれない。

半日もの間、車軸を流す雨は無情にも私達を打ちのめした。

嵐は傘を吹き飛ばし、母親の背中に括りつけられていた赤ちゃん達の小さな命を奪った。

皆の目には涙が滲んでいた。

漸く乗船することができ、ホッとするのも束の間、「おーい船が出るぞ」の叫び声に、皆先を争ってデッキに出た。

濡れた体のまま、栄養失調の足を引きずり、刻一刻離れて行く満洲に別れを告げた。さらば、満洲よ。又来るまでは―。熱い涙が後から後から流れる。

さようなら満洲よ、広野に眠る幾多の英霊よ。

引揚げを待たず、淋しく逝った同胞よ。安らかに眠って下さい。さようなら!

再見! ドシダーニャ!

万感胸に迫る思いで、いつまでもデッキに私達は立ち尽くした。あれから三〇年―

いくつかの歴史が生まれ、そして過ぎていった。

私には一つの夢がある。

日中国交回復となった今、いつか必ず娘達を連れて、ハルピンの松花江を訪れて見たい。商船学校の校舎や寄宿舎はどうなっただろうか。

ふと心が騒ぐ思いがする。

そしてかつての紅顔の青年、張興東氏、張同順氏も今は最早ロマンスグレイの船長、機関長であろうか。何とかして伝手を求めて彼らと再会したい。

私達の心をあんなにまで燃やした赤い夕日の沈む松花江で、流行歌、裏町人生を、商船学校の校歌を、そして今は流れ去った歴史の彼方の幻の満州国国歌を声の限り唄いたい。

民族を超えた友情もこのように存在する、その紛れも無い証として、お互いの子ども達を紹介しよう。そして不幸な日中間の歴史を乗り越えて固く、固く手を握ろう。

激情に燃えた赤い夕日よ、中国の友よ。

見果てぬ夢のハルピン!

再見! 又会う日まで―。

56歳