1月1日夕方に発生した能登半島地震から2月1日で1カ月となった。震源に近い石川県能登地方では町が壊滅的な被害を受けた。新潟県でも新潟市西区を中心に液状化現象が起き、多くの住宅が損壊した。新潟県を襲った液状化現象や津波の被害、メカニズムを検証する。(2回続きの1)

能登半島地震で県内は、新潟市西区を中心に「液状化現象水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。」による被害が発生した。道路や宅地が陥没し、住宅が傾くなど市民生活に大きな影響をもたらした。新潟大災害・復興科学研究所所長の卜部厚志教授=地質学=は「新潟地震1964年6月16日午後1時ごろに発生した地震。新潟県沖から山形県沖に広がる断層が引き起こした。震源は粟島付近で、マグニチュードは7・5。新潟県内の最大震度は、当時の観測方法で震度5だった。新潟県の資料によると、県内の死者が14人、負傷者は316人。新潟市では液状化現象とみられる被害で県営アパートが倒壊し、完成したばかりの昭和大橋が崩落した。製油所の石油タンクで起きた火災が約2週間にわたって続いた。で液状化被害が出た地域と重なる」とし、今後も強い地震では再び液状化被害が出るとして警戒を呼びかける。

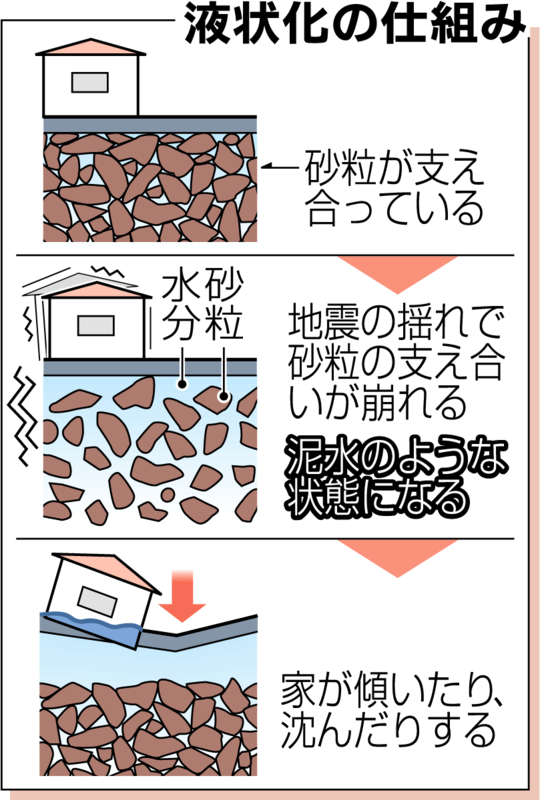

液状化現象は、地下水が染み込んだ砂などの地盤が大きな地震で揺れると、砂が液状になり、液体のように地表に噴出する現象だ。

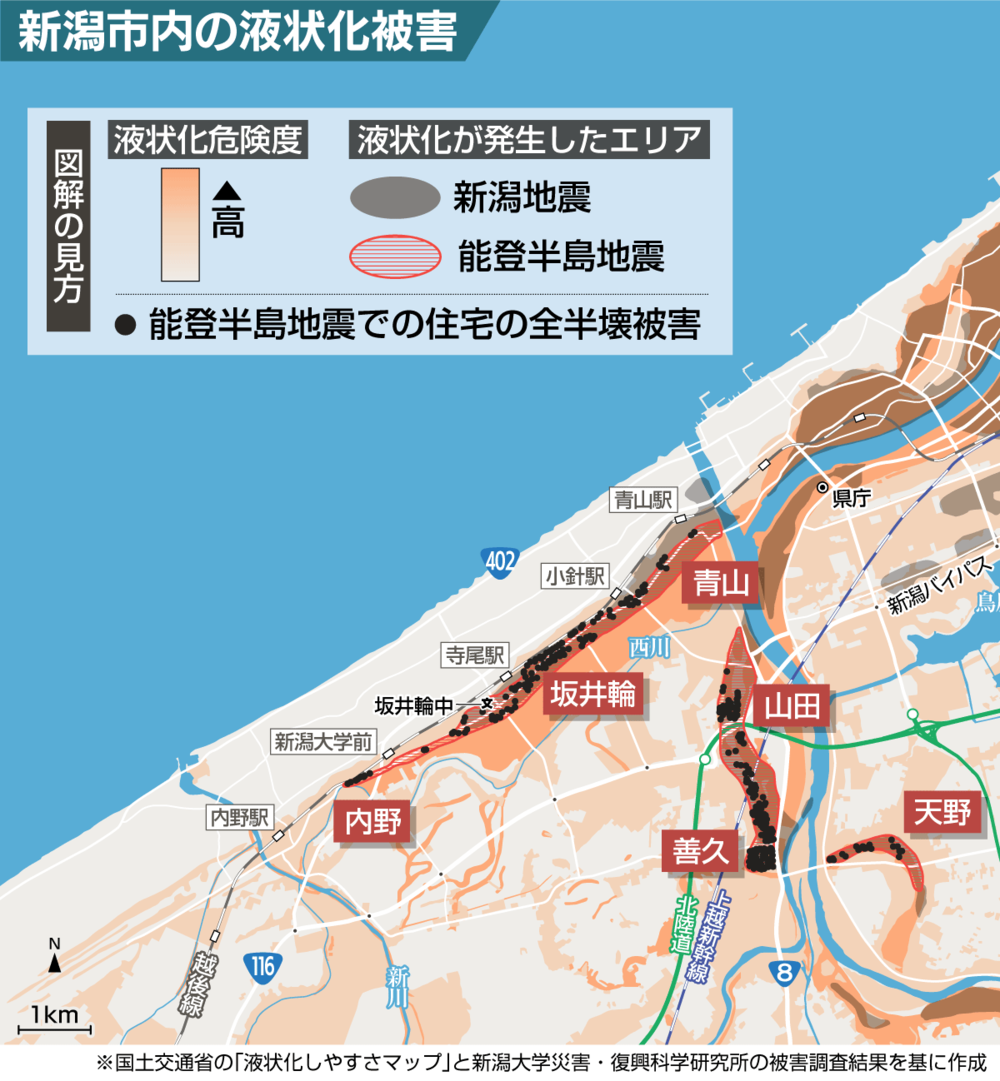

被害のあった地域を現地調査した卜部教授によると、今回の地震で液状化被害が出たのは、新潟市西区の坂井輪地域や善久地域、江南区天野地域など。いずれも国土交通省北陸地方整備局などが作製した新潟県内の「液状化しやすさマップ」で危険度が高いとされる地域で、1964年の新潟地震で液状化した地域とも重なる=下の図参照=。

卜部教授によると、今回液状化した地域は(1)砂丘斜面の裾野(2)低地に砂を盛った宅地(3)かつて川だった-に分類される。坂井輪地域は(1)(2)、善久地域と天野地域は(3)に当たる。

全半壊した住宅は坂井輪、善久両地域に集中している。

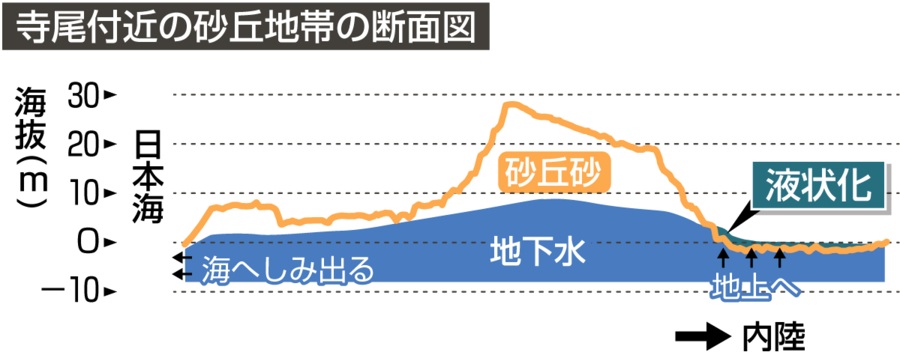

同じ砂丘斜面の裾野でも、被害が南側の坂井輪地域に出ていることについて、卜部教授は「北側は海抜が高く地下水は海に染み出るが、坂井輪側は海抜0メートル以下が多く、地下水が地表近くにたまって液状化しやすい」と説明する。

一方で、新潟市中央区や東区は、新潟地震の際は広範囲で液状化したが、今回被害は比較的少なかった。その要因について、卜部教授は、揺れの強さや時間、周波数の違いに加えて、砂質の違いを挙げる。

砂丘地である坂井輪地域は砂の粒がそろっており、液状化しやすい砂質で、中央区は泥っぽい砂のため、西区よりは液状化しにくいという。

液状化とみられる現象で水浸しになった道路=1月1日、新潟市西区鳥原

また、新潟地震発生当時に比べ、下水道や排水路が整備されたことで水がたまりにくくなり、地下水位が下がった可能性もあると分析する。

ただ、卜部教授は液状化しなかったのは「紙一重だった」と強調。今後強い地震が発生した際は「液状化するリスクが高い」として、西区なども含めて、都市整備や住宅新築などの際には、液状化対策が必要だと指摘した。

▼合わせて読みたい

[いま一度確かめたい]新潟県内、液状化のしやすさは?マップで確認