1月1日夕方に発生した能登半島地震から2月1日で1カ月となった。震源に近い石川県能登地方では町が壊滅的な被害を受けた。新潟県でも新潟市西区を中心に液状化現象水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。が起き、多くの住宅が損壊した。新潟県を襲った液状化現象や津波地震などによって引き起こされた海水の変化が波として広がっていく現象。地震が起きると、震源付近では地面が押し上げられたり、押し下げられたりする。海底面の変化は海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変化する。波が高くなり、陸地に到達して遡上すると被害が大きくなる。の被害、メカニズムを検証する。(2回続きの2)

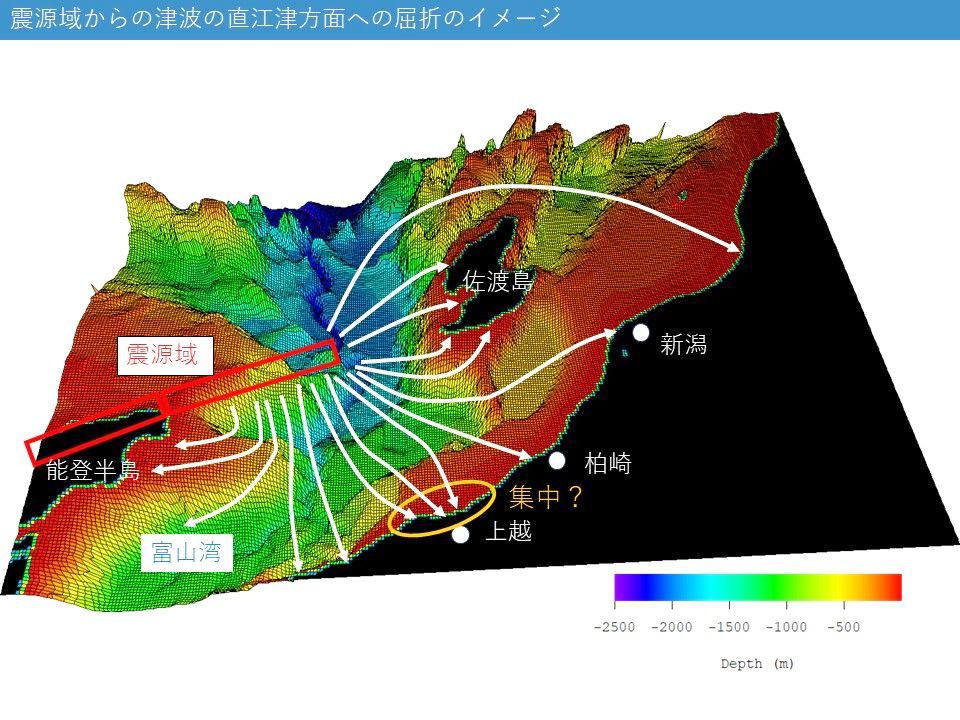

能登半島地震による津波をシミュレーションする長岡技術科学大学(長岡市)の犬飼直之准教授(59)=水工学=は新潟県内の被害について、「能登半島方向から来た津波が、上越市の沿岸に広がる浅い海域で曲がったため、上越市方向に波が集中した」と分析する。津波は深海ほど速く気象庁によると、津波は海が深いほど速く伝わる性質がある。水深5000メートルほどの沖合ではジェット機(時速8000キロ)に匹敵する速さで伝わる。水深が浅くなるほど速度が遅くなり、陸地に近づくほど、減速した波の前の方に後ろの方の波が追いつくことで波が高くなる。津波の速度は、水深500メートルほどで時速250キロ、水深100メートルほどで時速110キロ、水深10メートルほどで時速36キロとしている。時速36キロは100メートル走男子の世界記録並の速度で、通常では人が走って逃げ切れる速さではない。進み、浅い方向へ曲がる性質があり、津波の速さや新潟県の海底の地形が与えた影響が明らかになった=イメージ図参照=。

犬飼准教授は気象庁の津波観測データがない上越地方に着目。地震の規模や海底データからはじいたシミュレーションで、地震発生から...