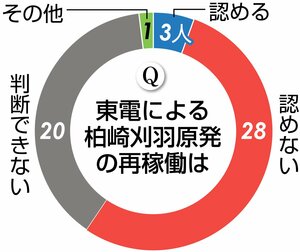

新潟日報社は全新潟県議会議員53人を対象に、東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」したが、安全対策を施している最中で、再稼働していない。の再稼働東京電力福島第1原発事故を踏まえ、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。に関するアンケートを行い、「議長であるため答えられない」とした自民党の楡井辰雄氏を除く52人から回答を得た。政府は新潟県と柏崎市、刈羽村に再稼働の地元同意新規制基準に合格した原発の再稼働は、政府の判断だけでなく、電力会社との間に事故時の通報義務や施設変更の事前了解などを定めた安全協定を結ぶ立地自治体の同意を得ることが事実上の条件となっている。「同意」の意志を表明できる自治体は、原発が所在する道県と市町村に限るのが通例。日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)を巡っては、同意の権限は県と村だけでなく、住民避難計画を策定する30キロ圏の緊急防護措置区域(UPZ)内の水戸など5市も対象に加わった。を要請したが、東電による再稼働は半数超の28人(53・8%)が「認めない」と回答し、「認める」の3人(5・8%)を大きく上回った。能登半島地震で原発事故時の避難方法都道府県と市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められる。また、原子力災害対策指針に基づき、原子力災害対策重点区域を設定する都道府県と市町村は、地域防災計画の中で対象となる原発などの施設を明確にした原子力災害対策編を定めることになっている。新潟県の広域避難計画は、地域防災計画に基づき策定されている。を巡り県民の不安が高まる中、県議の多くが再稼働に慎重姿勢であることが明らかになった。

アンケートは4月上旬〜下旬、記者が対面かオンラインの聞き取りで行った。

原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。は2023年12月、相次ぐテロ対策不備柏崎刈羽原発では、2021年2月時点で、侵入検知設備が計16カ所で故障し、うち10カ所は代替措置が不十分なため無断立ち入りができる状態だったことが判明した。原子力規制委員会は安全重要度を最悪レベルの「赤」と評価し、21年4月に柏崎刈羽原発での核燃料の移動を禁じる事実上の運転禁止命令を出した。20年9月には、運転員が同僚のIDカードで中央制御室に入る問題なども起きている。で柏崎刈羽原発に出していた事実上の運転禁止命令原子力規制委員会が、東京電力に対して出した「是正措置命令」。柏崎刈羽原発でテロ対策の重大な不備が相次いだことを受け、原子炉へ燃料を入れることや、核燃料を移動させることを禁じた。原子炉に核燃料が入れられなければ原発を動かすことができないため、実質的には運転を禁止したことになる。命令は2023年12月に解除された。を解除。これを受け、国は3月下旬、県などに再稼働の地元同意を要請した。

立地自治体の柏崎市、刈羽村は再稼働の同意に前向きで、花角英世知事の判断が焦点となっている。花角知事は再稼働の是非の判断に際し、「県議会の意見を踏まえる」と公言している。県議会の半数超が...