ウイルス禍の影響で景気回復がおぼつかない中、円安が急に進めば経済は体力を奪われる。国民生活が深刻な打撃を受ける前に歯止めをかけることはできないか。

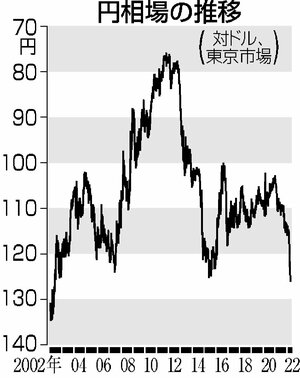

東京外国為替市場で円相場が1ドル=126円台まで下落し、2002年5月以来約20年ぶりの円安ドル高水準になった。

米欧がインフレ抑止を狙って金融の引き締めに動いている中、大規模な金融緩和を続ける日本との間で金利差が拡大し、不利な円が売られる状況に陥っていることが背景にある。

さらに日銀の黒田東彦総裁が大規模緩和を堅持する考えを示したことで円安が一気に進んだ。

金融市場では今後さらに円安が進み、1ドル=130円台に突入するとの見方も出ている。

急激な円安傾向に経済界には危機感が広がっている。

ウクライナ侵攻などによる影響でエネルギーや原材料の価格が高騰している。これに円安の打撃が加わり、「トリプルパンチだ」との切実な声も聞こえてくる。

かつて円安は輸出産業に追い風が吹き、経済にプラスに働くとされてきた。しかし過去の円高局面で自動車など製造業の海外移転が進み、メリットは乏しくなった。

一方、輸出で稼ぐ企業が比較的少ない中小企業は、輸入物価の上昇で大きな影響を受けやすい。中小企業が多く加盟する日本商工会議所は「日本経済にはデメリットの方が大きい」と指摘する。

生産コストの上昇分が商品に転嫁されれば、既に食品やガソリン価格などの値上げに苦しんでいる消費者への負担がさらに増す。

黒田総裁は「円安がマイナスになるというのは間違いだ」との立場を崩さない。経済界や市民感覚とのずれが目立ってきているのが気掛かりだ。

日銀がデフレ脱却を目指して大規模緩和を始めたのは9年前の13年だった。長期にわたった安倍政権の経済政策「アベノミクス」の根幹を担ってきた。

だが、企業の設備投資は力強さを欠き、賃金も伸びず、経済は停滞が続いている。

日銀は国内経済の実態を踏まえ、金融政策を柔軟に見直す時期にきているのではないか。

政府も手をこまねくことなく、しっかり対策を講じるべきだ。

鈴木俊一財務相は15日、円安ドル高で輸入品価格が高騰していることについて「悪い円安と言えるのではないか」と懸念を表明した。妥当な見方なのだろうが、円安のけん制に効果は見通せない。

日米両政府は財務相会談を来週開く方向で検討に入った。円安ドル高水準の為替相場を巡り、両国の政策協調を話し合う可能性があるという。政府には適切な方針を示してほしい。

岸田政権は、ガソリンなどの価格抑制策として石油元売り会社への補助金支給を継続するなど、物価高対策として2兆円台の支出を軸に調整している。

短期的な支援策とともに、日銀と歩調を合わせ、抜本的な政策に知恵を絞ってもらいたい。