温暖化をはじめ、さまざまな要因が絡み、海や川の環境が変わっています。魚や海藻といった恵みにも響き、食文化に関わってきています。海や川が発するシグナルには、いろいろな警告やメッセージがあるはず。大型企画「碧(あお)のシグナル」では、それを読み解きながら、次代に恵みをどうつなぐのか探ります。第2シリーズは「旅する魚」。2024年秋、鮭(シロザケ)は、北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれました。信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。

お雑煮やのっぺにと、新潟の年末年始の料理には鮭が欠かせない。「年取り魚」として、暮れになると、店先に塩引き鮭がつるしてあったり、切り身がずらりと並んだり。いま新潟県産は少ないものの、鮭漁が盛んだったころがしのばれる。

川を出て、ベーリング海やアラスカ湾で過ごし、また生まれた川に帰る「旅する魚」の鮭。新潟県でも大事にされ、豊かな食文化を育んだ。新潟市民の塩鮭の購入額は全国トップクラスで、生の鮭も人気だ。

食文化に詳しい県立新潟女子短大名誉教授の本間伸夫さん(93)=新潟市東区=は正月と鮭の関わりについて「昔の人にとって正月は特別なお祝い。見栄えのする、いつもは食べられない大きな鮭が頭に浮かんだのでは」と話す。

新潟市中央区のまちなかにある人情横丁では2024年の暮れ、店先に頭からつるされた鮭が目立っていた。カフェやギャラリーが入る近くの複合施設「SAN」副館長、金澤李花子(りかこ)さん(31)は「年末の風物詩。この季節が来たなあって実感します」。傍らでは観光客も鮭をしきりにカメラに収める。

父は新潟市、母は三条市出身。自身は鎌倉市で生まれ、中学、高校は新潟市で過ごしたが、それ以外は県外暮らしだった。鮭は「日常食であり、家庭の味」。子どもの頃から食卓に一番多く上った。中学や高校時代のお弁当も、みそ漬けや塩漬けの鮭が入っていた。

とはいえ、家で「年取り魚」を食べる習慣はなかった。のっぺや雑煮に鮭やイクラが入っていた記憶はない。意識したのは2021年に新潟に戻ってから。知人や観光客を案内する中、「信濃川河口の新潟に鮭文化があることを知った」。

新潟の鮭文化は古い。新潟市歴史博物館によると、8世紀前半に成立した的場遺跡(新潟市西区)からは「鮭」の文字が書かれた木簡や漁具が見つかった。奈良・平安期に生産や加工の拠点だったとみられる。江戸時代の絵巻「蜑(あま)の手振(てぶ)り」は信濃川河口の地引き網の様子を描いている。

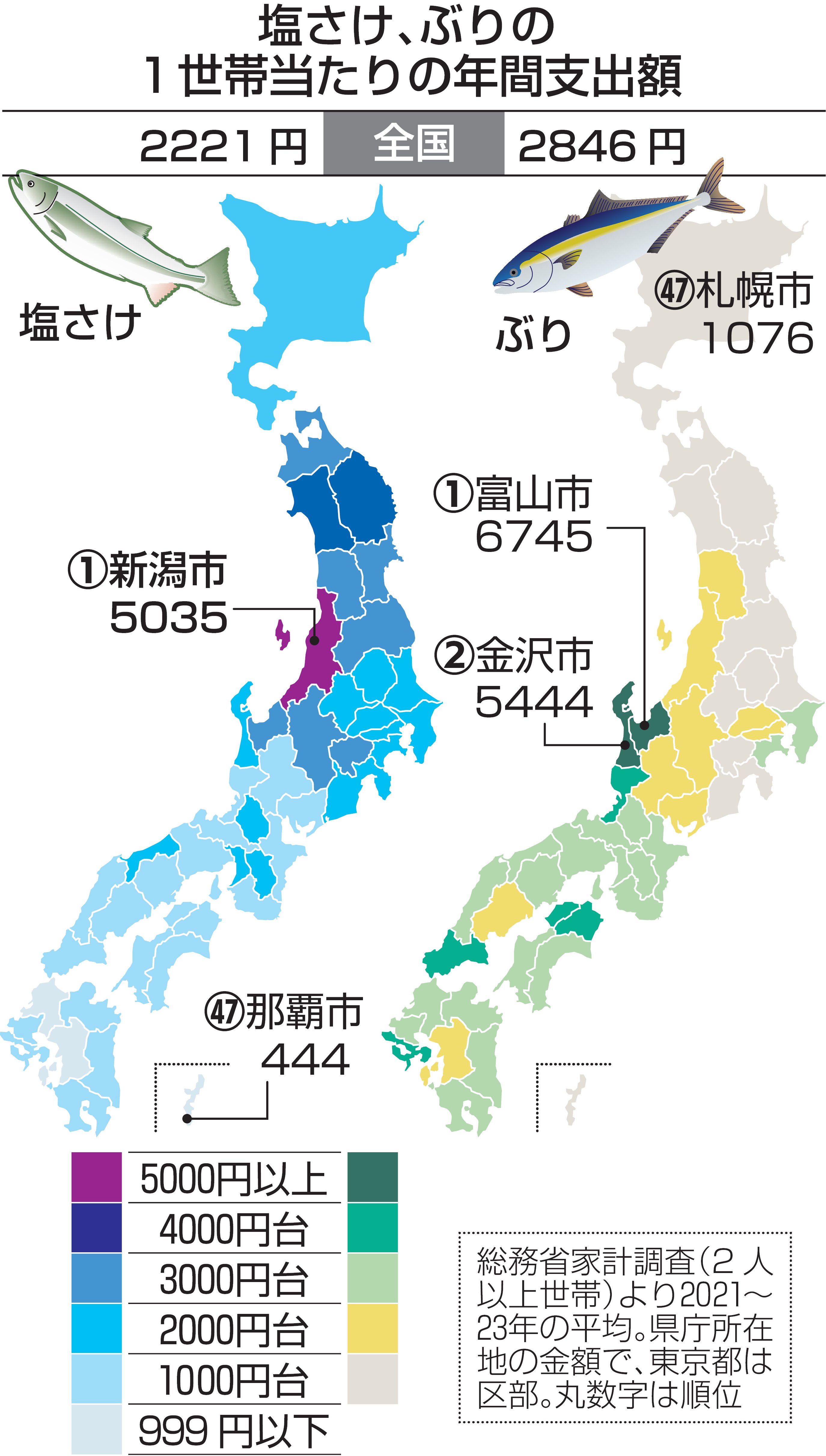

長年の食文化を裏付けるように、1世帯当たりの「塩さけ」購入額で、新潟市は2021〜23年の3年平均が5035円と全国の県庁所在地でトップ(総務省家計調査)=地図参照=。13〜15年分から9年連続の1位を誇る。生の「さけ」も21〜23年に2位になるなど上位の常連で、鮭好きがうかがえる。鮭は東日本で好まれ、富山県以西で人気の「ぶり」とは対照的だ。

ただ流通や保存技術が発達した中、新潟県でも店に並ぶ鮭は北海道産や養殖が中心だ。人情横丁にある「石山商店」の石山幸二社長(52)は北海道産の新巻鮭を...