北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの1)

「いい鮭は多かったけど、数がなくて、やっと確保した。多い時は3千本以上捕まえていたんだけどね」。信濃川漁業協同組合(新潟市江南区)の組合長、五十嵐司朗さん(81)は2024年秋の鮭漁を思い返す。

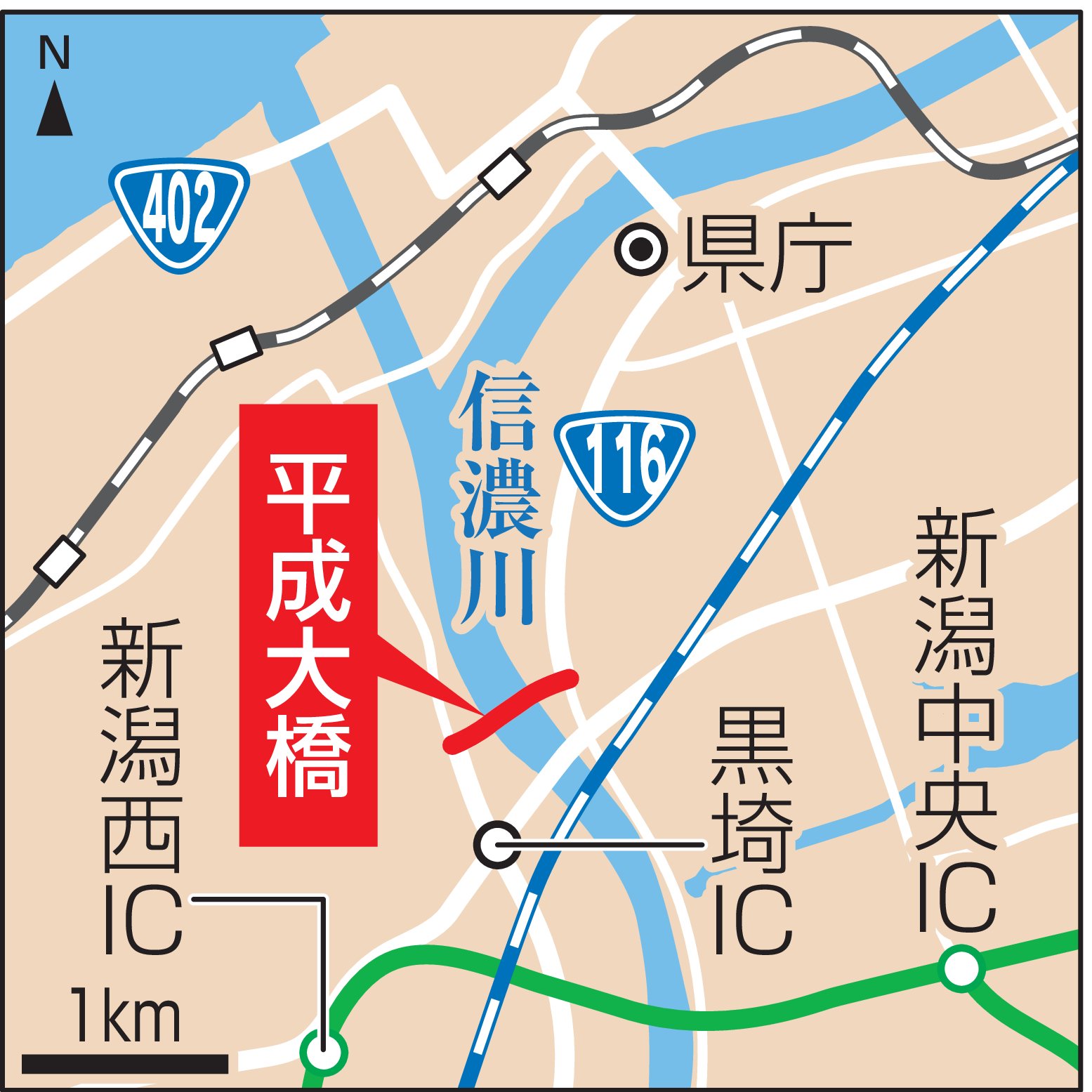

11月中旬、五十嵐さんと副組合長の後藤眞一さん(75)が河口から8キロほどさかのぼった平成大橋の近くで船を出していた。全長7メートルほどの船にそれぞれ乗り込み、鮭を追う。少し遠くにはマンションが立ち並び、県庁もそびえ、まちなかの漁という趣がある。

この辺りは大型船が通り、水量もごみも多いため「流し網漁」が向いている。使うのは鮭が絡みやすく、逃げないよう細かい目の網を挟んである「三枚網」。長さ100メートルの網を、川を横切るように「コ」の字形に垂らして1キロほど漂わせ、端から手繰り上げていく。

鮭が入った時の「引っ張られる、ぎつぎつとした網の感触がたまらない」と2人は笑い合う。秋晴れだったこの日は、11匹の鮭が取れた。2人の表情が少しだけ緩んだ。

五十嵐さんは中学生の頃から父親を手伝って船に乗り始めた。自分の代になった昭和50年代は、200人ほどが競うように船を出していた記憶がある。順番待ちが必要で「1日2回できればまし」。日中は仕事をし、深夜2時ごろまで漁に出ることもよくあった。

それが、今はわずか14人。当時を「夢みたいな話」と例える。漁協の平均年齢も70歳を超えている。「人手が足りない。でも若い人に興味も持ってもらえない」。支部に分かれて鮭を追っているが、後藤さんはコンビを組む相手がいなくなり、2024年秋に五十嵐さんと一緒になった。

鮭を取るには、漁協に払う毎年5万円ほどの負担金がある。船の...