北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの6)

壁に何かがぶつかったような音がした瞬間だった。家の中にどっと濁流が入り込み、二間続きの和室の畳16枚が同時に浮いた。「亡くなったばかりの母親の遺骨を2階に上げるのがやっと。子どもたちの写真は全部流れてしまった」。新潟県長岡市栃尾地域の二日町集落に住む大塚陽一さん(75)は振り返る。

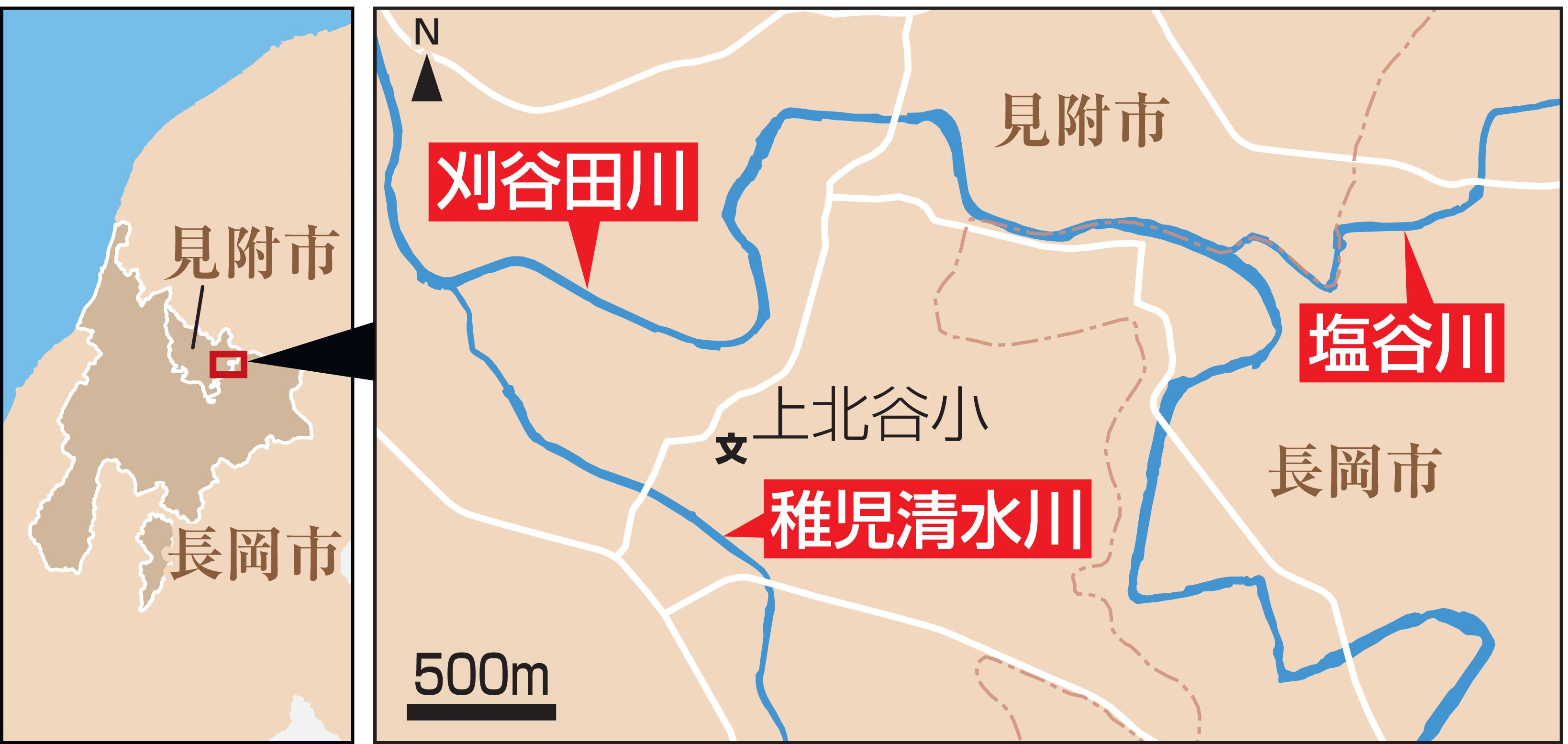

2011年7月末の新潟・福島豪雨。自宅から約100メートル離れた所を流れる刈谷田川の支流・塩谷川で堤防が決壊した。床上80センチの浸水被害で、集落でも多くの家が被害に遭った。

水害に強くしようと、塩谷川はその後、県が約98億円をかけ、川幅を広げたり、河床を掘ったりした。

環境にも気を配った。川の一部をあえて深く掘って水の通り道を作り、それを蛇行させて瀬や淵を再生した。石を置き、段差を緩やかにして魚が上りやすくするといった工夫もある。工事には地元の刈谷田川漁業協同組合の意見も反映された。

いま、刈谷田川漁協の組合長でもある大塚さんは「魚が工事の前より多く、治水と魚の共存が両立する川になった」と満足そうだ。

1997年に施行された改正河川法は「河川環境の整備と保全」を盛り込み、2006年に国が定めた「多自然川づくり基本指針」も自然の特性やメカニズムを整備に生かすことをうたう。県長岡地域振興局の担当者は「治水に影響しない範囲で、一昔前の自然の環境に近づけたい」と説明する。

治水面だけでなく、川を活用する農業施設でも、生き物などへの配慮が進む。

同じ刈谷田川支流の稚児清水川では23年12月、農業用水路に水を引くためのコンクリート製の堰(せき)の下に、自然の石を使った「石組み魚道」が作られた。

きっかけは、...