豊かな鮭文化を生かし、「鮭の町」として全国や海外から注目される村上市。鮭を大切にする心は、鮭を保護し増殖する「種川の制」を生んだ江戸時代から育まれてきた。大型企画「碧のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」に合わせ、余すことなくさまざまな部位を使う村上の鮭料理を教えてもらうとともに、塩引き鮭を通して村上の文化を発信する地元の思いを紹介する。

◆「思っている以上に独特の文化」

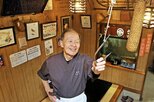

村上では鮭の頭から尻尾まで全て使うのが伝統だ。江戸時代から続く老舗料亭「能登新(のとしん)」の11代目店主山貝誠さん(46)は「川からの恵みを大切にする風土は今も村上に残っている」と話す。

村上の鮭料理は100種類以上とされる。能登新は通年で伝統料理を提供。地物を中心に、日本海沿岸やその河口、川で漁獲されたシロザケを使っている。山貝さんは「養殖に比べて脂が乗っていないといわれるが、天然でなければ出せない味がある。筋肉質でうまみが強い」と特色を語る。

不漁がいわれる中、魚の確保は年々難しくなっており、「鮭は既に高級魚」(山貝さん)。仕入れは9〜12月に限られるが、急速冷凍や超低温冷凍といった最新設備と技術を駆使し、「旬」の状態で仕込んで保存、活用している。

「自分たちが思う以上に独特の文化が村上にはある」と山貝さん。近年は伝統的な料理をベースに、現代的にアレンジしたり、高校生とレシピを開発したりと次世代に文化をつなぐ挑戦にも積極的だ。「鮭の特性を生かした料理を発信していきたい」とほほ笑む。

◆ご飯のお供にも、高級珍味にも

村上市の料亭「能登新」の山貝誠さん(46)に鮭のさまざまな部位を使った料理を作ってもらい、料理の特徴も教わった。

【氷頭(ひず)なます】鼻先から頭にかけての軟骨「氷頭」を薄くスライスして入れた酢の物。「村上では一般的な家庭料理の代表格」となっている。

【なわたの辛煮】なわたは鮭の内臓の総称。中でも肝臓や腸を甘辛く煮付けたのが辛煮だ。村上では「なわた汁」もよく食べられるという。

【塩引き鮭】村上を代表する鮭料理。能登新では塩を引いて熟成させた後、寒風に当てる。身が締まり、うまみが出たところで焼き上げる。

【はらこのしょうゆ漬け】新鮮なはらこをしょうゆだしに漬けて作り、「最強のご飯のお供」となる。ちなみにメスの腹には2腹ずつ入っている。

【白子のうま煮】鮮度の良い白子を酒やみりん、だしで煮る。能登新では刺し身や湯引きでも出し、「なわた汁にも入れる」。

【中骨の軟らか煮】鮭の背骨を水洗いし、下ゆでしてから味を付けて骨が軟らかくなるまで煮込む。煮た骨をつぶした「中骨みそ」などもある。

【めふん】鮭の血合い(腎臓)を塩漬けにして熟成、うまみを高めた高級珍味。能登新では10年以上の熟成を経たものを大根と合わせて出している。

【ひれだし】塩引き鮭の腹びれなどを焼き、昆布やかつおでひいただしに入れる、香ばしさが特色の一品。

◆「親から子、子から孫へと」

「鮭の町村上」。その文化を守り、残そうと取り組むのが鮭加工販売「千年鮭きっかわ」の社長、吉川真嗣(しんじ)さん(60)。「自然の恵みだけでなく、村上の人々の鮭に対する思いの深さが積み重なって文化にまで発展した」と話す。

新潟県内の鮭の歴史は古い。まだ越後だった頃、平安時代中期の書物「延喜式」には租税として鮭の加工品5品目が納められた記録があり、村上の鮭も含まれていたとみられる。

その後、江戸時代に鮭が急激に取れなくなった時期があったが、鮭の回帰する習性を利用し、村上藩士の青砥(あおと)武平治(ぶへいじ)が新たな増殖方法を導入し、復活した。人々は「諦めかけていた鮭がまた戻ってくれた」と喜び、ありがたみをより感じるようになった。

村上では大みそかに塩引き鮭を味わう。鮭料理は、七五三といったハレの日のごちそうにも、日常の家庭料理でも欠かせない。吉川さんは「家庭で親から子、孫の代へと受け継がれてきた」と語る。

村上の鮭料理の象徴ともいえる塩引き鮭は10度以下の気温の中、...