清水川にかけられたウライ。下流から入った鮭が、柵と柵の間から逃げられない仕組みになっている=2024年10月、魚沼市伊勢島

北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの4)

川岸近くを上る鮭の道をさえぎるように、袋小路状の柵と袋状の網を仕掛ける-。魚野川が流れる旧小出町(新潟県魚沼市)では、高度経済成長期の頃まで「待ち川漁」が受け継がれてきた。

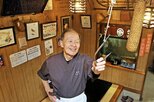

半世紀ほど、鮭漁に携わる魚沼漁業協同組合(魚沼市)の小池信通さん(75)は「仕掛けを置いた川のそばに小屋を作り、寝ていると、網に入った鮭が暴れてカランカランと鳴子を鳴らすんだ」と振り返る。

「そのたびに川に捕まえに行くんだが、大漁の時は、1日何度も鳴るからなかなか寝かせてもらえなくて」と懐かしむ。

廃れたのは、効率よく一気に鮭を取ろうと、川幅いっぱいに、すのこのような柵「ウライ」をかけたため。魚沼漁協は1977年に取り入れた。高度成長期に入り、食生活の変化や流通の発達を背景に鮭の人気が広がっていた。

「200カイリ」漁業水域の設定をはじめ、国際的な資源管理も厳しくなっていく時期。どう鮭を確保するのか。国が選んだ道は「ふ化放流」をもっと進めること。稚魚を放し、帰ってきた鮭を日本の近海、沿岸で取って資源にすることが盛んになっていく。

魚沼漁協の記録によると、新潟県も既に1972年、一括採捕の検討を求めていた。「ウライの導入前に先輩たちが北海道に視察に行った。前ほど鮭が上がらないことも背景にあった。個人で取っていたのが大きく変わった」と小池さん。

魚沼の鮭漁にも「効率」の色が顔をのぞかせた。

秋の風物詩となっていたそのウライが2024年、姿を消した。

毎年9月に、...

残り758文字(全文:1487文字)