鮭の中骨が入った昆布巻きを作る佐藤あさのさん(左)と大桃久子さん。手前の正月料理も含め、次の世代に伝えたいと願う=2024年12月、魚沼市吉田

北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの8)

イカを食べると「いいか、いいか」の年

ホッケは「ほっけもない」年

タラは「たらん、たらん」の年

やっぱり鮭だね、先へ先へと進む

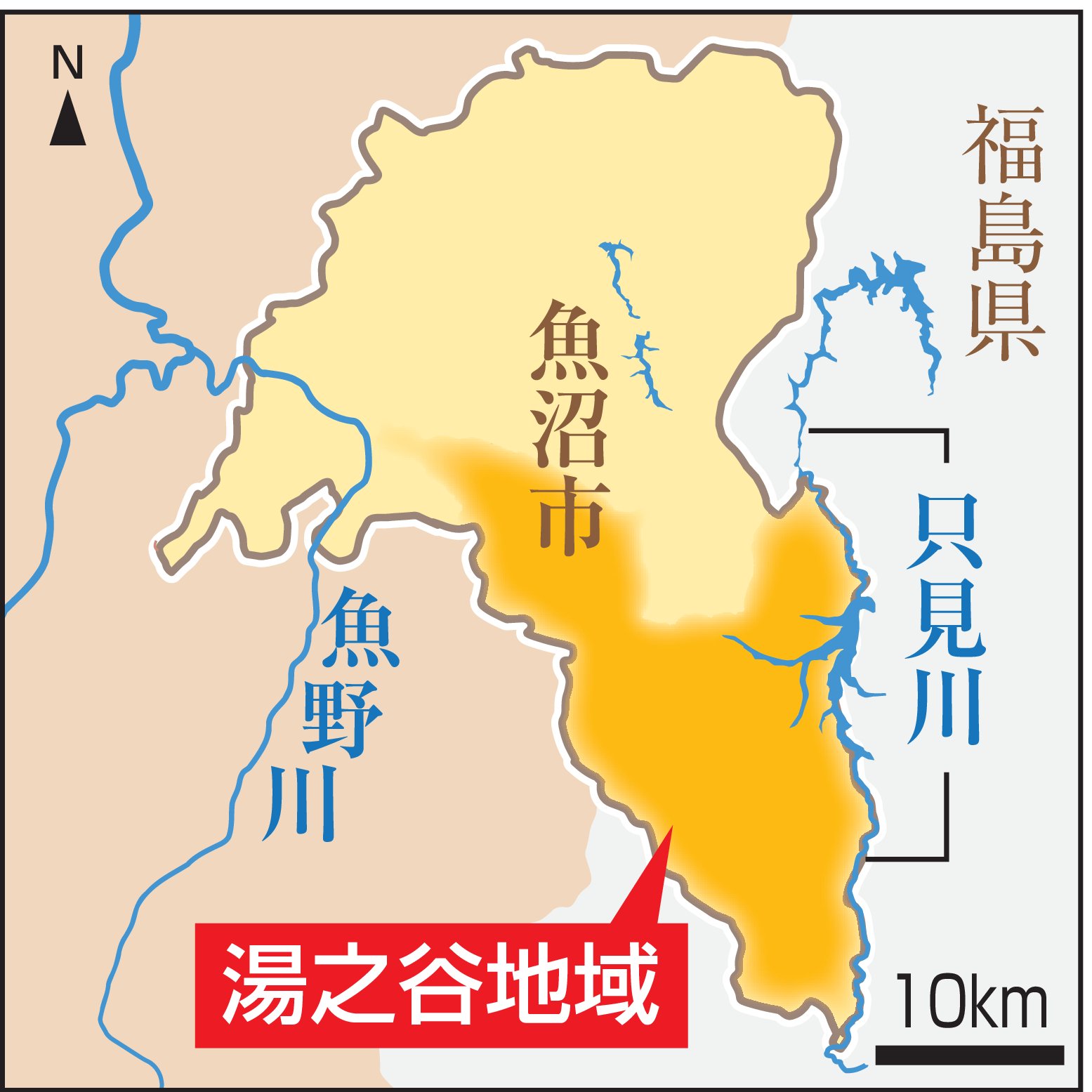

郷土料理をまとめた冊子「魚沼のごっつぉ」が、新潟県魚沼市湯之谷地域に残る「正月年取りの歌」を伝えている。魚沼の方言で、ひどい目に遭う「いいか」のイカ、何も良いことがない「ほっけもない」ホッケ、不足を意味する「たらん、たらん」のタラ。これに比べ、先へ先へ(サケへサケヘ)と鮭にはお祝い感がある。

冊子をまとめた郷土料理研究家、佐藤あさのさん(86)=宇津野=は、湯之谷には塩ホッケや身欠きニシンを食べる文化が根付くとした上で、「でも、年取りだけは鮭がなくてはならない『ごっつぉ』なんだよ」と語る。

郷土料理を伝える「ゆのたに茶々の会」の代表大桃久子さん(69)=七日市=も子どものころ、鮭が「特別な年取り魚」だったことを覚えている。

暮れになると、どこからか、たっぷり塩をした鮭が来た。大みそかは日中に、塩抜きした鮭の半身を幅10センチもあろうかという「ずっとん切り」にし、串に刺していろりで焼いて食べた。残ると、夕食は塩気の強い所をお茶漬けにした。

雪深く、山に囲まれた湯之谷は鮭だけでなく、阿賀野川から続く只見川を上ったサクラマスをはじめ、魚の文化が根付いてきた。奥にある銀山平ではイワナが貴重なタンパク源だった。

湯之谷村100周年を記念した「湯之谷のあゆみ」によると、只見川の本支流には昭和初めに下流にダムができるまで...

残り827文字(全文:1558文字)