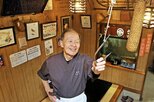

環境DNAを調べるため、信濃川の水を取る荒木仁志教授(奥)らのチーム=2024年11月、新潟市中央区

北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの5)

3泊4日で鳥取県から秋田県へと、約1200キロの道のりを突き進んだ。

2024年11月初めの3連休。鳥取ナンバーのレンタカーが新潟市中央区の信濃川下流に着いた。鮭を研究する北海道大学大学院教授の荒木仁志さん(51)ら3人がバケツで川の水をくみ、慎重にプラスチックバッグに入れる。

水温や塩分濃度を測ると、さっと車に乗り込む。時間にして20分ほど。車内にある点滴のような装置で水をろ過しながら、次に向かう。時に大雨に遭いつつ、関川や三面川など新潟県の9カ所を含む約30カ所の川と海で水をくみ続けた。

「日本の鮭の全体像」を解き明かすのが目標という荒木さん。生物が水の中に出した「環境DNA」を分析し、いつ、どんな鮭がどのような川に戻ってくるのかを調べている。

注目するのが各地で自然に産卵し、生まれ育った川に帰ってくる「野生魚」だ。

「昔のように、たくさん放せばたくさん帰るという国のスキーム(仕組み)が成立しない段階になっている」と荒木さんは考える。その上で海水温の高さによる影響も踏まえ、「帰る数がこれほど減っている現状をどう理解するか。『原点回帰』から始めないといけないのでは」と語る。

研究者からは人工ふ化した稚魚について、「捕食者から身を守らない」「母川回帰の能力が弱い」といった指摘が出ている。荒木さんによると、人工交配の稚魚は屋内などの環境に適応する一方で、...

残り853文字(全文:1543文字)