皆(みな)さんがいま夢中(むちゅう)になっていることは何ですか。サッカーやダンス、水泳、プログラミング、お菓子(かし)作り、ユーチューブ…。いろいろな答えがあるでしょう。

体を大切にすることが第一ですが、好きなことに打ち込(こ)むことは成長の大きな力になります。きょうは「こどもの日」。子どもの成長を祝い、幸せを祈(いの)る日です。

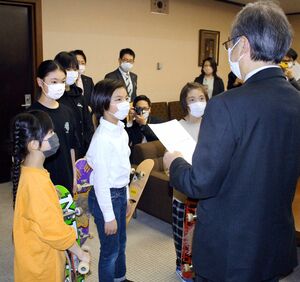

この1年の新潟日報でも、子どもたちの活躍(かつやく)を伝える記事が目立ちます。新潟市では、小中学生が屋内スケートパークをつくってほしいと約2万人の署名(しょめい)を集め、市長に要望書を提出(ていしゅつ)しました。

十日町市の小学生は、生理用品を学校のトイレに置いてほしいと訴(うった)えて実現(じつげん)しました。

伸(の)ばした髪(かみ)を切り、病気や事故などで髪を失った子どものウィッグ(かつら)用に寄付(きふ)したという子どもも県内各地にいます。

みんなを代表して声を上げる。自分にできることで誰(だれ)かの役に立ちたい-。勇気を出して行動したことが伝わってきます。

一方、日本や世界には、病気や貧困(ひんこん)、さまざまな事情(じじょう)で困(こま)っている子どもたちもいます。

最近、大人に代わって病気や障害(しょうがい)がある家族の世話をする「ヤングケアラー」の問題が、ニュースで取り上げられています。

国の調査(ちょうさ)によると、ヤングケアラーは、小学6年生の約15人に1人の割合(わりあい)でいて、30人のクラスだったら2人いる計算です。県の実態(じったい)調査では「世話をしているため自分の時間が取れない」といった声が中高生から上がりました。

一人でつらい思いを抱(かか)えていないか、学校生活に影響(えいきょう)が出ていないかなどを見守り、支援(しえん)していく必要があります。

困っている子どもを支えていくには、まず悩(なや)みや異変(いへん)に気付くことが欠かせません。それには大人だけでなく、身近にいる子どもたちの協力が頼(たよ)りになります。

ロシアによるウクライナ侵攻(しんこう)では、子どもを含(ふく)め、一般(いっぱん)市民も多く犠牲(ぎせい)になっています。

なぜ、戦争が起きるのか。平和を守るにはどうしたらいいのか。もしかしたら、それは、いじめの問題にも通じるような問いかもしれません。

自分自身を大切にし、その上で周りの人の命や考えも大切に思うことが平和を守ることにつながっていきます。

大人は、皆さんの成長を支(ささ)える責任(せきにん)があります。子どもの権利(けんり)を社会全体で守るための基本(きほん)法が国会に提案(ていあん)されています。子どもが意見を言い、尊重(そんちょう)されることも権利の一つです。

子どもも社会の一員です。何かに興味(きょうみ)や疑問(ぎもん)を持ったら、いろいろ見たり聞いたり、本を読んで調べたり、動いてみることです。

地域(ちいき)や国によって文化が違(ちが)い、さまざまな考えの人がいることを知ることで世界が広がります。

いま一生懸命(けんめい)に頑張(がんば)ったことは大人になってからも生きてくるはずです。心が動く何かが、見つかるといいですね。

写真=県営(けんえい)のスケートボードパークが設置されることになり、花角英世知事に感謝(かんしゃ)と要望を伝える小中学生(4月、県庁(けんちょう))