「非戦災都市」。太平洋戦争で市街地に大きな被害がなかった新潟市は、そう呼ばれた。しかし、中心部の市街地が一面焦土と化したのは、戦後10年経った1955年10月1日のことだった。今年で「新潟大火」から70年。糸魚川市の大規模火災も記憶に新しく、その教訓と防火の心構えは、時代を越えても常に必要とされている。新潟日報社も被災者となった大火の記憶を、写真と紙面画像で、ここに残したい。また、被災した新潟市役所と新潟日報社のその後を伝える動画も紹介する。

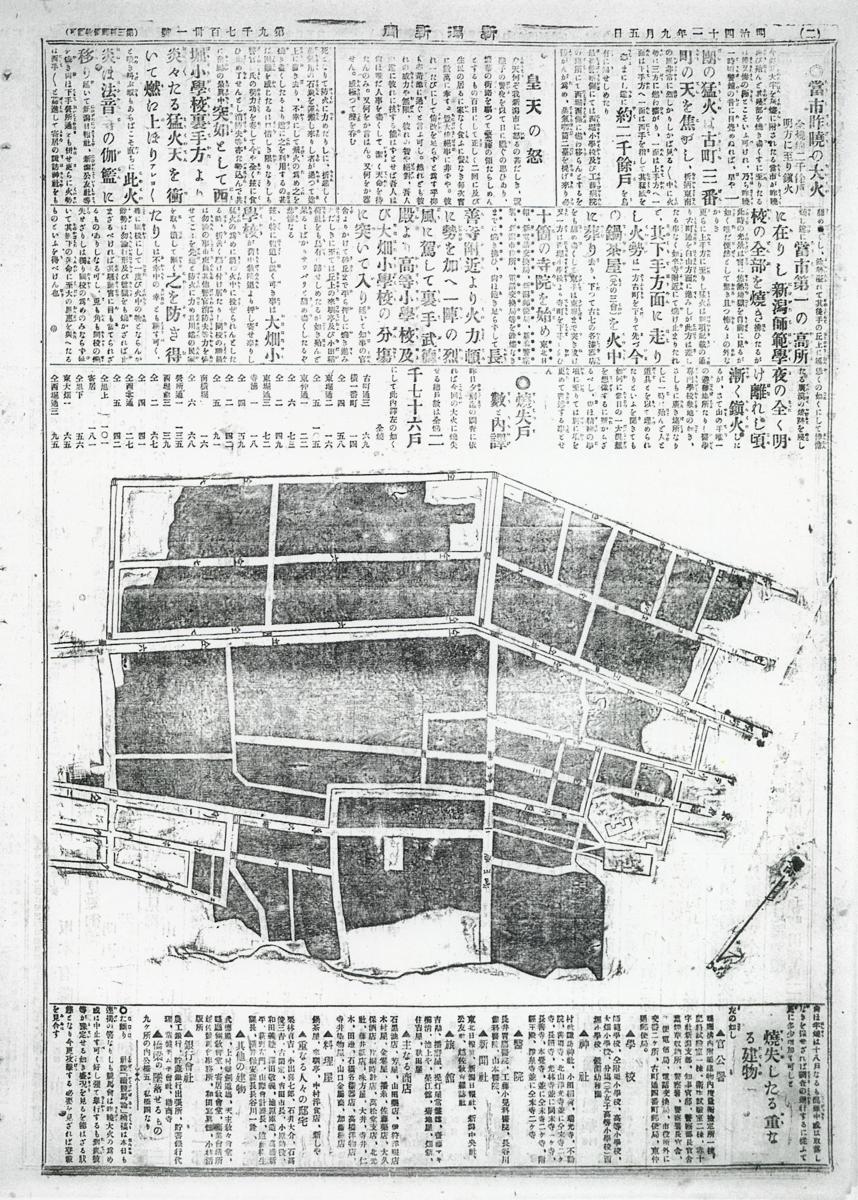

そもそも、新潟の街が大火に見舞われたのは一度ではない。数回のうち、特に1880(明治13)年、1908(明治41)年の3月と9月は千戸以上の大きな被害があった。この3月の大火では初代萬代橋も焼失している。そのたびに街並みは変化した。そして、戦争を乗り越えた街を再び烈火が襲う。

猛火勢いすさまじく

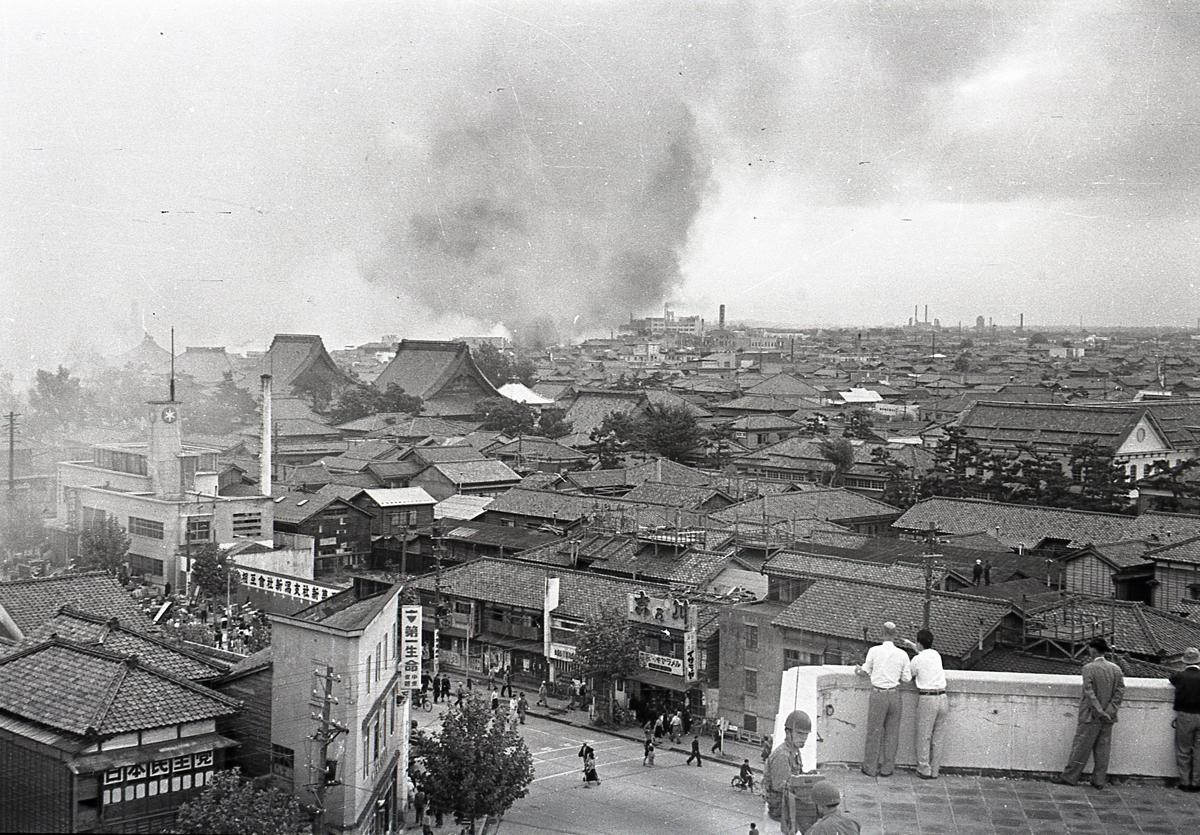

1955年10月1日午前3時ごろ。大型の台風22号が佐渡沖を通過した直後、市内には依然として瞬間風速22メートル前後の強い西風が吹き、フェーン現象によって異常な乾燥状態にあった。

現在の新潟市役所前にあった県庁第三分館・教育庁舎(中央区医学町通2)から出火。2階外灯の漏電が原因だったとされている。

教育庁舎は炎上し、瞬く間に火は燃え移った。

東中通の西側、木造民家の密集地を猛火が包む。やがて幅員22メートルの道をたやすく飛び越え、東側に火の手は延びる。「火の塊が飛んできて、立木が一瞬で燃え上がった」という証言も残る。その先には新潟日報社があった。

東中通1にあった新潟日報社。当時の状況は社史に詳しい。

「出火の報に急いで号外発行にとりかかったが、それより早く火は2階の活版工場に燃え移り、やがて炎は、同じ2階の編集局をなめはじめた。階下へ通ずる階段もすでに炎と煙に包まれ、逃げ場を失った数人の編集局員は2階の窓から次々と身をおどらせ、白煙もうもうたる街路に飛び降り、あやうく焼死の難をのがれた」

にいがた文化の記憶館(メディアシップ5階)で現在開催中の企画展「捕虜になった記者 小柳胖」の小柳胖局長その人も、この時にけがを負っている。

新潟日報社が焼け落ちたのは午前4時半ごろだった。当時の新潟市の消防能力は職員209人、消防車は非常備含め23台。現場にたどり着いても、火の勢いは手を付けられる状態ではなかった。

残る写真の中には、このようにブレた写真もあった。もちろん悪条件での撮影ではあるが、我が街が災禍に埋もれていく心情を表しているように思えてならない。

火は柾谷小路に達する。小林百貨店(のちの新潟三越)も全焼した。「窓という窓から真っ赤な炎が吹き上がっていた」と目撃者は語る。新潟市役所(現在のNEXT21)も火に飲み込まれた。

夜明けごろには数百メートル離れた信濃川沿いの礎町にも飛び火し、新潟石油販売の油貯蔵庫に引火して爆発炎上した。

火は結局午前10時50分ごろにようやく鎮火した。出火から約8時間たっていた。

この大火により、...