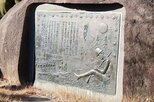

1953(昭和28)年12月10日、午後4時40分ごろ、旧西蒲原郡内野町(現新潟市西区内野町)の材木店から出火した。火は、折からの強い西風にあおられ、またたく間に町の中心部に広がった。約5時間にわたり100戸以上を全焼した「内野大火」だ。

当時13歳、中学1年生だった内藤実(みのる)さん(83)は「学校から帰って、そろそろ夕飯の時間。私がお膳を並べて、さあ食べようという時に半鐘が鳴り出しました」と当時を語る。慌てて外に出た内藤さんが目にしたのは、西の方の材木店から立ち上がる激しい炎だった。「すでに大量のかんな屑が燃えて噴き上がり、そこら中に降り注いでいました」

消防団は町の中心にある十字路で絶対に火を食い止めると断言したという。

「ところが十字路を超えて火が広がった。そこからようやく荷物を運び出しました」と内藤さん。家は雑貨屋を営んでいたが、大切な商品をリヤカーに載せるので精いっぱい。衣類や寝具など一切持たず、着の身着のまま。教科書だけは持って行けと祖母に言われ、風呂敷に包んで避難した。

「道を渡って振り返ると、家の軒先に火が付くのが見えました。足がガクガク震えたのを覚えています」

ただ復興は早かった。市民団体「越後新川まちおこしの会」の加藤功(いさお)さん(77)=新潟市西区浦山=は「数日後には焼け跡に次々家が建ち始めています。行政の対応、町の人たちのつながりの強さが早い復興につながった」とみる。

内野大火の記憶をたどると、さまざまな教訓と地域のつながりの大切さが見えてきた。...

残り2877文字(全文:3527文字)