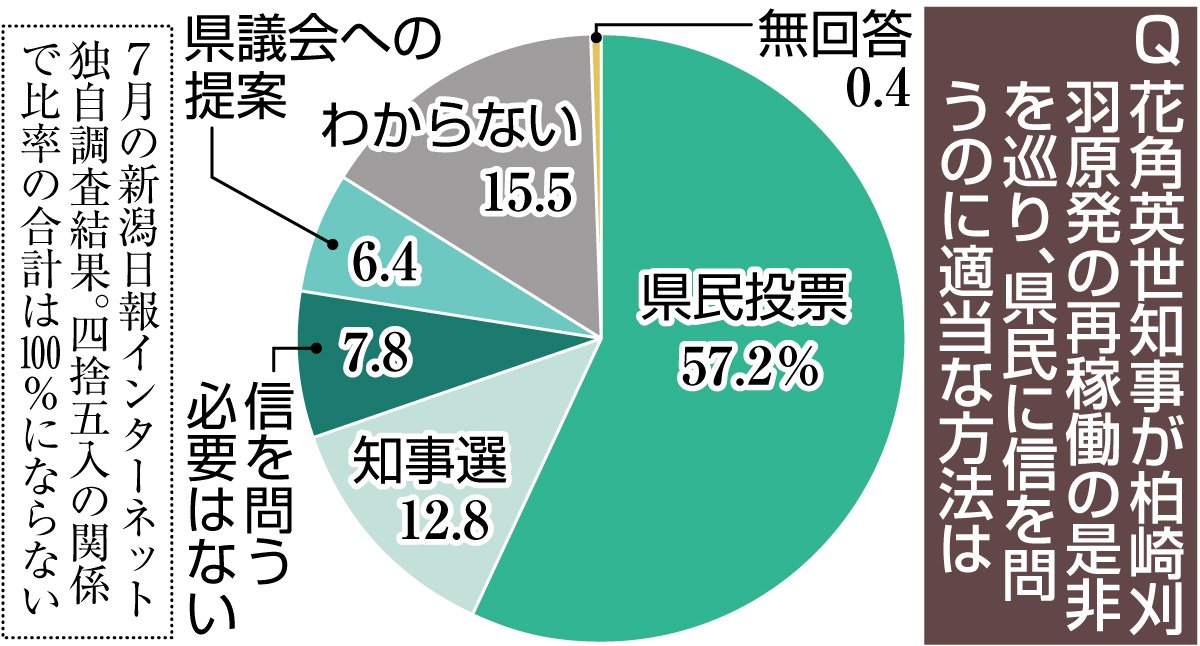

東京電力柏崎刈羽原発柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は主に関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に、6号機は2025年に全ての審査に「合格」した。7号機は2024年6月に技術的には再稼働できる状況が整った。の再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。の是非を問う県民投票条例案が4月に県議会で否決されたが、その後も県民投票を望む声がやまない。7月に新潟日報社が県民を対象に行ったインターネット調査でも、花角英世知事が再稼働の是非に関して県民に信を問う方法として「県民投票」を挙げた人が57・2%と最も多かった。これまで花角知事からも、県議会の議論でも県民投票に否定的な意見が上がっていたが、それらをどう考えるべきか。行政法が専門で地方自治制度に詳しい石崎誠也・新潟大名誉教授に聞いた。

(論説編集委員・前田有樹)

住民投票がもたらす「議論の力」…賛否を明確にし分断回避も

石崎誠也名誉教授「巻町の経験思い起こして」

-県民投票条例案の否決後も、県民投票を望む声が尽きません。

「県民投票条例の制定を直接請求する署名は14万筆も集まった。そのような県民の意思と県議会議員の意思とがかなり乖離(かいり)していたということだろう」

-地方自治制度は、住民が選んだ首長や地方議会によって行われる間接民主制です。

「それだけではない。間接民主制を基本としつつも、リコール制度のように直接民主制も取り入れており、とても重要な地方自治制度の特徴と言える」

「住民の意思と、その代表である長や議会の意思は乖離することがある。住民投票はそれを克服する方法として行われてきた」

-住民投票は間接民主制の否定になるという意見もあります。

「日本で行われている住民投票は自治体の長や議会への拘束力のない『尊重型』で、間接民主制を否定するものではない。むしろ、それを活性化させる役割を果たしているという有力な見解が行政法学者から出されている」

-柏崎刈羽原発の再稼働問題に関する県民投票に対しては、原発から遠い地域の県民がわが事として考えて投票できるのかという否定的な意見もありました。

「福島第一原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。で、その被害は極めて広範かつ深刻だということが誰の目にも明らかになった。県民には、原発再稼働について強い関心を持ち、わが事として考えている人が多いと思う」

「原発事故の影響は立地市町村に限られない。原発再稼働について、政府は立地市町村だけでなく県の同意を得る方針をとっている。県は県民全体の安全確保の観点から、県民全体の意向を踏まえて判断することが必要だ」

-県議会で条例案に反対した県議から...