毎年6月ごろ、出荷のピークを迎えるウメ。ウメといえば和歌山県特産の「南高梅」を思い浮かべる人が多いかもしれないが、新潟県内にも古くから愛されてきた県産のウメがある。新潟市江南区の「藤五郎梅」だ。

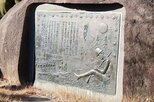

藤五郎梅の歴史は約200年前にさかのぼる。江南区産業振興課によると、江戸時代の終わりごろ、旧亀田町荻曽根(現・新潟市江南区荻曽根)で青果問屋を営んでいた宇野藤五郎が市に出したウメが評判となり、品種改良を重ねながら生産が拡大。大正時代以降、県内各地だけでなく全国へ出荷されるようになった。

藤五郎梅は平均的な直径が4~5センチと標準よりも大粒で、果汁が多く皮が薄いため、熟す前の青梅の状態で出荷される。キレのある爽やかな酸味が特徴で、梅シロップや梅酒への加工に適している。

記者の実家では、例年この時期になると、祖母が梅酒や梅干しを仕込んでいた。しかし、残念ながら本格的にその作り方を学んだことはなかった。

ここ数年、新型コロナウイルス禍の影響もあり、「おうち時間」のさまざまな楽しみ方が提案されている。比較的簡単にできる梅酒作りなどもその一つ。ウメを自分の手で加工し、どんな味に仕上がるか、楽しみに待つ過程には、日々の料理とはまたひと味違った豊かさがある。

この機会に挑戦してみよう。藤五郎梅や、藤五郎梅の枝変わりでできた「越の梅」の生産者に、家庭で手軽にできる梅酒や梅シロップ、梅干しの作り方を聞いた。...

残り3503文字(全文:4104文字)