2023年秋、新潟県新発田市の新発田総局に赴任し、毎日通る交差点の角である店舗を見つけた。「K★リュート工房」。ガラス戸から、ギターのような形状の弦楽器が見え、ずっと気になっていた。工房に伺うと、あるじの奥田貴美衛さん(74)=新発田市=が快く迎えてくれた。流線形の胴体に弦が張られている古楽器「リュート」だという。

近くで見ると、胴体部分の木はとても薄い。サウンドホールには細かな模様が施され、美しい。ロゼッタと呼ばれるそうだ。弦が張られたネックの先のヘッドが折れ曲がっていて不思議な形だ。「きゃしゃでふくよかな音が魅力ですよ」。リュートの見た目に驚いていると、奥田さんが優しく解説してくれた。

リュートはアラブ世界を起源に欧州へ伝わって誕生した楽器で、15~17世紀頃に広く普及した。音楽のルネサンス期やバロック期にあたる。「貴族のほかに庶民も弾いていた」と奥田さん。当時の絵画にも描かれている。

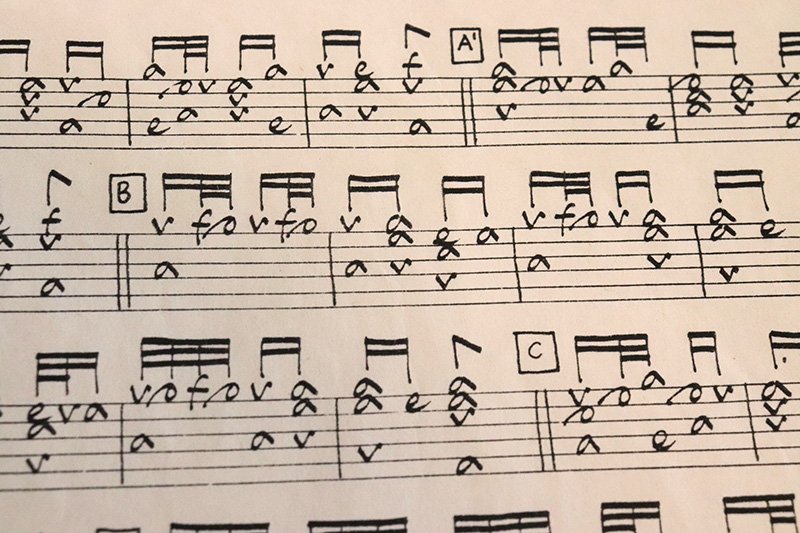

弦は、ギターの場合通常は1本ずつ6コースなのに対し、リュートは2本ずつの複弦で、6~13コースなどと多い。弦を押さえる場所を文字で示す「タブラチュア」という独特の楽譜を使う。

奥田さんはリュートの弦以外、本体、パーツ、ケースを全て手作りする。奥田さんによると、リュート制作者は国内で数人しかおらず、量産はされていない。ただ、新潟県内でも愛好者がおり、ドイツで活躍するプロ奏者もいるという。リュートの魅力に迫った。...

残り3063文字(全文:3671文字)