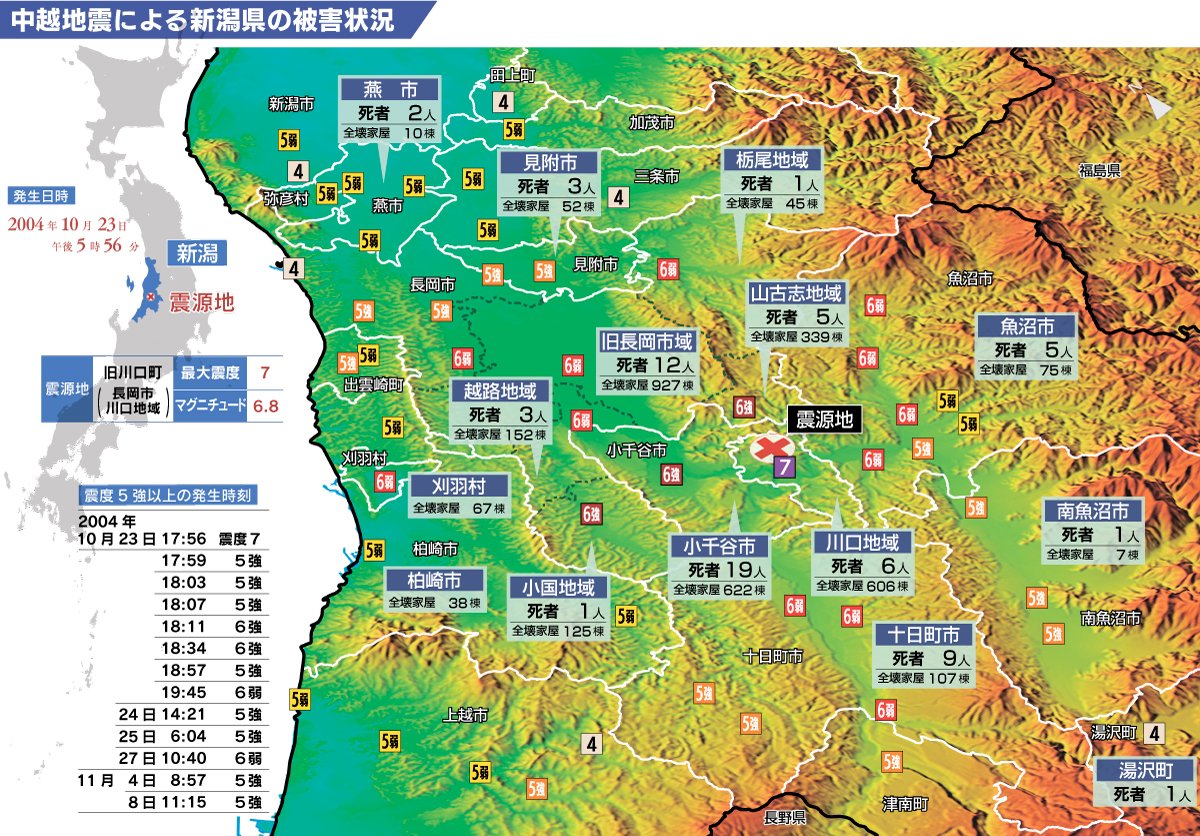

新潟県中越地震の発生から、2024年10月23日で20年となった。土曜日の午後5時56分ごろ、マグニチュード(M)6・8、最大震度7の揺れが山あいの地域を襲った。震源は、現在の長岡市に当たる旧川口町だった。被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」を含めて68人が亡くなり、重軽傷者は4795人に上った。住民の日常を奪った災害は、地域にどのような被害をもたらしたのか。激震の記録とともに、中越地震が浮き彫りにした防災の課題を振り返る。

内閣府のまとめによると、中越地震では3175棟が全壊するなど、12万棟を超える住宅に被害が出た。新潟県などによると、小千谷市や旧山古志村(現長岡市)などの約3800カ所で土砂災害が発生し、61集落が孤立。旧山古志村は全村避難を余儀なくされた。避難者は最大で10万人を超えた。

【地図・表で見る】中越地震の被害状況

中越地震では、死者68人のうち、4分の3に当たる52人が「災害関連死」だった。新潟県のまとめでは、52人のうち、70歳以上が約7割を占める。死因は肺炎や呼吸不全、心筋梗塞など多様だ。地震そのもののショックに加え、地震後のストレスや疲労などが背景にある。

当時は避難所に人があふれ、トイレが不足した。度重なる余震の恐れやプライバシーの問題などから車中泊をする人が多数出て、足の血栓が流れて肺の血管で詰まる「エコノミークラス症候群」も問題視された。

災害関連死は、1995年の阪神淡路大震災で注目された。2011年の東日本大震災で3802人、16年の熊本地震でも219人に上った。2024年1月1日の能登半島地震でも...

残り2747文字(全文:3413文字)