度重なる大きな揺れが集落や家を壊し、棚田や養鯉池も崩れ落ちた。中山間地が大きな被害を受けた2004年10月の中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。から20年が過ぎた。住民は地震直後から助け合い、前に進んできた。集団移転を決断したムラ、移住者と手を携え、過疎にあらがう集落もある。ムラを次代にどうつなぐか-。経験を糧に今も難しい課題に向き合う。(5回続きの3)

「わらを4、5本束にしてくるっと巻いてみて」

9月下旬、新潟県十日町市の池谷集落。首都圏から稲刈りイベントに参加した人たちに講師役の山本浩史さん(73)が声をかけた。

山本さんは、池谷集落を拠点にイベントを企画したNPO法人「地域おこし」の設立者だ。隣接する入山集落の出身で、平場で暮らしながら活動に関わる。

「農村が食料を作り、山の手入れをすることで都会や川下の生活が成り立つ。いい場所なのに、なぜ人が減るのか」と前から疑問を抱いていた。これを正面から突き付けられたのが2004年の中越地震だった。

■ ■

震災後、池谷集落では2世帯が離れ一時、6世帯13人にまで減った。山本さんが手塩にかけた田んぼのあぜや農道も大きな被害を受けた。ぼうぜんと過ごす日々。外部との交流が、立ち上がるきっかけになった。

05年、NPOの前身となる団体を設立した。ボランティアや地域復興支援員の力を借りて将来を議論。集落の維持を目指した。

「移住してもらいたい」。オリエンテーションで毎回、ボランティアらにそう訴えた。移住者を受け入れるため、住居を用意。収入源としてコメの直販を始め、復興基金で精米所や保冷庫を整備した。

地元の熱意はボランティアの心を動かした。池谷に移住する人もおり、人口は9世帯17人に増えて、高齢化率は29・4%になった。

「本気度が感じられ、一緒に地域作りをしていきたいと思った」。そう語るのは、一家で東京から移住した多田朋孔(ともよし)さん(46)だ。23年からNPOの代表を務め、コメの輸出などに着手。収支も黒字化した。

山本さんは「NPOの活動がなかったら、廃村になっていた」と指摘。過疎で悩む中山間地のモデルを目指し、前に進んでいる。

■ ■

震災後10年は外部人材や基金を生かし、復興の取り組みが花開いた。一方、高齢化などで以前ほど活発でなくなった所もある。

震央に近く、大きな被害が出た長岡市川口地域の木沢集落の人口は42人と、震災前の3分の1になった。

地域おこし団体の元会長、星野秀雄さん(84)は「生まれ育った場所で暮らしたい。この気持ち一本で、イベントを企画し、頑張ってきた」と振り返る。

その復興イベントは一段落した。ただ、「人が来てくれて元気が出た。おかげで今、ここで暮らせて幸せなんだ」と星野さん。

晴れれば田んぼに行き、雨が降れば家でくつろぐ。震災から20年。かけがえのない生活が木沢にある。

◆「復興基金」誕生へ県職員ら奮闘

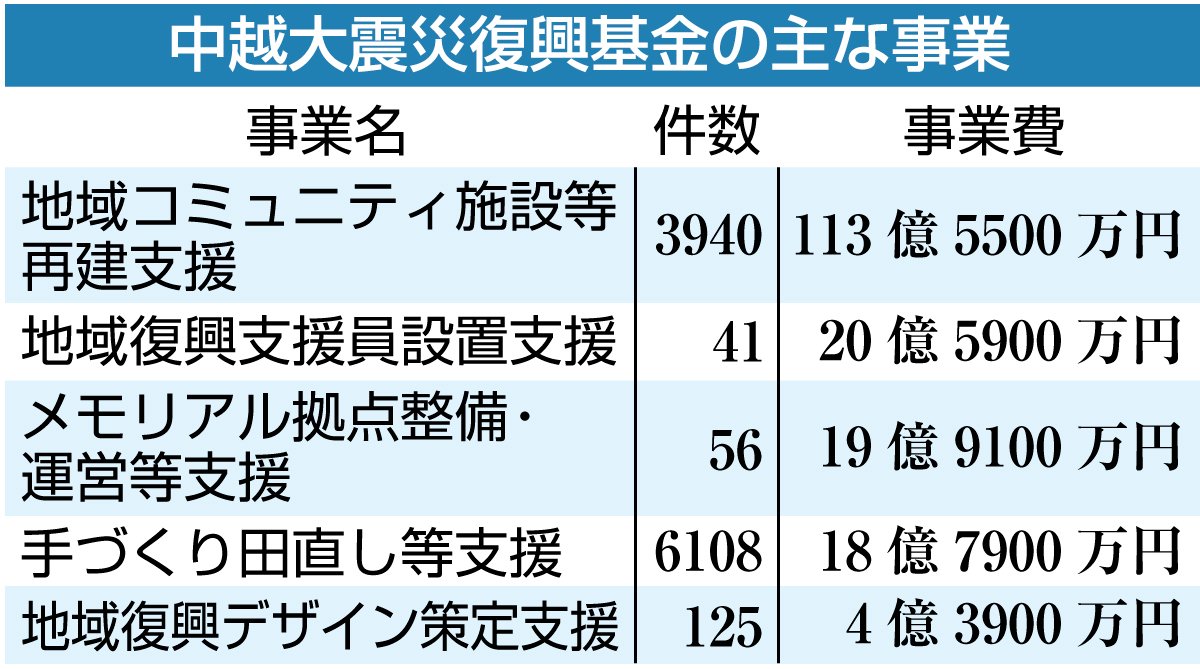

中越地震後、被災地の復興や地域活動を支えたのが「中越大震災復興基金」だ。2020年に運営する財団が解散するまで、生活再建や地域活性化支援などの149事業に約654億円を支出し、中山間地の復興を後押しした=表参照=。

復興基金は05年3月に設立。県が地方債で調達した3000億円を財団に貸し付け、年利2%で10年間運用した運用益をベースに事業を展開した。県の予算とは異なり、県議会を経ずに県知事を理事長とする財団の理事会で事業を決めることができ、事業の決定から執行までが迅速にできた。

事業案作りを担った元県震災復興支援課長の丸山由明さん(67)=新潟市秋葉区=は「復興が手探りだったため、...