森と海、人里が近接する佐渡島。豊かな自然は自然科学の研究者には絶好のフィールドだ。新潟大は2019年、既存の島内3施設を「佐渡自然共生科学センター」として統合し、最先端の研究を進める。そこには、周辺数キロに商店などのない演習林で研究に没頭する学生らの姿がある。森林、海洋、里山の3部門で展開される、佐渡ならではの研究や実践の現場に迫った。(佐渡総局・岡本和姫)

「環境DNA」に魅せられ…絶好の環境に“移住”

「佐渡ステーション」で研究続ける学生に密着

両津港から車で2時間弱。森林部門の宿泊兼研究施設「佐渡ステーション」(佐渡市小田(こだ))は、約500ヘクタールもの演習林を背に立つ。島内の大学施設で最も中心部から離れた場所に位置する。新潟大大学院1年の宮﨑悠聡(ゆうと)さん(23)は6月、新潟市から小田に生活の拠点を移し、研究に打ち込んでいる。

研究テーマは「植物由来の環境DNAの流入過程について」。河川の水中に交じる植物片や花粉などのDNAを分析し、それらがいつどこで流入しているのかを明らかにすることが目標だ。将来的には川から水を採取するだけで、その流域に分布する樹種などの森林植生を把握できるシステムづくりを目指す。この演習林には絶好の研究環境があるという。

ある朝、防水つなぎを着用した宮﨑さんは、茂る低木をかき分けながら調査地点に向かった。携帯電話の電波も届かない大佐渡山地の奥地。渓流でてきぱきと採水し、半日ほどで作業を終えて下山した。その後はステーションでデータの整理…と研究漬けの日々を送る。

宮﨑さんは青森県出身。植物や自然を学ぶ環境が整っている新潟大への進学を選び、佐渡を拠点とする研究室、通称「佐渡研」に進んだ。5月までは、多くの佐渡研学生と同様、大学キャンパスがある新潟市から佐渡に通い、2、3週間の滞在を繰り返していた。

しかし「不在中の季節の変化も見逃したくない」と引っ越しを決意。ステーション近くの一軒家を借りて佐渡暮らしを始めた。

日用品や食料を調達できる店は近くにないため、不便なことも多い。そうした環境を敬遠する学生もいるというが、研究に没頭したい宮﨑さんにとっては最高の地だった。研究の合間には、新潟市ではできなかった土いじりにも挑戦。食材確保を兼ねて小さな畑を作り、トマトやナスを育てている。さらには山菜採りや果実酒作りに釣りと、佐渡を丸ごと味わう日々を送る。

地域との交流も魅力だ。ステーションで働く技術職員の中には地元住民も多く、時々野菜を差し入れてくれる。広大な演習林で研究できることに対しては「地域の方々が長らく森を守ってきてくれたおかげ」と感謝を忘れない。

博士課程へ進むことも視野に、5年ほど佐渡で研究を進める予定だ。「ここでは自然のものをうまく使って楽しんでいる。何より、研究に集中できる環境なのですごくありがたい」。充実した表情を見せた。

◆3施設統合「佐渡自然共生科学センター」分野の垣根超え連携

佐渡自然共生科学センターは2019年、佐渡市に立地していた農学部付属演習林、理学部付属臨海実験所、朱鷺(とき)・自然再生学研究施設の3施設を統合し設置された。それぞれ森林、海洋、里山の3部門について専門の活動を進めるほか、連携して分野の垣根を越えた教育、研究を追究している。

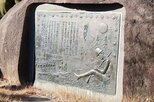

演習林は1955年に県から県有林の一部約500ヘクタールを譲り受けたもので、設立70年になる。巨大な天然杉が数多く生い茂っており、積雪や強風で枝が曲がりくねった姿は圧巻だ。植物だけでなく、域内に生息するは虫類、魚類など多様な生物も研究対象になっている。

臨海実験所は54年に発足。海洋生物の適応と進化が研究テーマだ。佐渡には岩礁や砂浜など多様な海岸地形があり、日本海の生物相や海洋環境の実態を解き明かす拠点になっている。

朱鷺・自然再生学研究施設はトキの野生復帰をシンボルとした自然再生と、再生を担う地域社会づくりを進める。開発や農地荒廃で失われた里山環境の再生や、産官民と協力した棚田の保全など多様な活動を手がける。

センターは毎年国内外から多くの学生を受け入れ、実習の場を提供するなど人材育成にも広く貢献する。市民も参加できる学生発表会も開き、最新の研究活動に触れられる機会を提供している。

◆森林でカエルの生態追い…「隔離環境での特異性」調査

本州と島では、同じ種類の生物も生態が変わるのではないか。そんな仮説の下、モリアオガエルの生態を追う研究チームがいる。

モリアオガエルは本州のほぼ全域と佐渡に分布。多くは森林内の池や近くの水田で産卵する。一方、佐渡では森林から離れた平野部の水田でも繁殖が確認されている。本州の平野部でモリアオガエルと競合するとされる近縁種が、佐渡には生息していないことが要因と考えられるが、詳しくは調査中だ。

5月の平場の田んぼ。レコーダーを手に、夜な夜な畦(あぜ)を歩いていたのは農学部4年の宮田雅也さん(22)。鳴き声を録音し、本州の近縁種や森林内で繁殖する個体と比較している。宮田さんの仮説では、平野部の個体はより高周波で鳴く傾向があり、平野部の水田に適した鳴き声に変化している可能性があるという。

大学院1年の深井こるりさん(22)はカエルに発信器を取り付け、毎日のように行動を記録する。繁殖後の移動経路の違いを追っているという。

2人は今後、調査対象を増やして、より詳細に検証する。指導する阿部晴恵准教授は「島という隔離環境ではさまざまな種で特異性がみられる。カエルのほかにも、まだまだ独自の適応を遂げた種がいる可能性は高い」と話している。

◆海洋で新種発見!解明進む「キングギドラ」の生態

達者湾を望む臨海実験所では...