弥彦線

-

38豪雪

1963年、つまり昭和38年のいわゆる「38(サンパチ)豪雪」の時の三条市内の状況である。2月1日付け新潟日報朝刊特集に掲載された写真のうちの1枚。弥彦線の林踏切の付近で自衛隊員が懸命に除雪している。画面の左上の信号機は大半が雪に埋まり、わずかに腕木が見えるだけだ。沿線の民家の軒先も、地面に積もった雪とつながっている。

-

危険な遊び

1966年4月6日の新潟日報下越版に掲載された1枚。高架化される前の三条市内の弥彦線沿線では、こんな光景がいたるところで見られたという。線路は家並みの間を走る。記事によると、三条市下田島-荒町間の2キロに踏切が17カ所もあった。子どもたちは線路際で遊ぶことが多く、痛ましい事故が起きることもあった。高架化を求める声は既にあったが、巨額な費用や、弥彦線が赤字路線であることが壁となった。

-

大混雑

弥彦線の写真として、1966年12月の新潟日報別刷りに掲載されたという記録は残っているが、紙面を確認できないため、残念ながら駅名は不明。木造の駅舎とホームには人があふれている。停車中の列車は気動車と思われる。燕駅だろうか。

-

燕の旧駅舎

1966年の暮れに撮影されたものと思われる1枚。掲載は12月27日の「別刷り」との記録があるが、データベースでは「別刷り」の紙面を確認することができなかった。木造の駅舎には雪が積もっている。同日付の朝刊社会面には「国鉄ダイヤ 大きく乱れる」の見出しがある。12月下旬、県内全域で大雪が降った。「客車は15% 間引き」と記事は伝える。

-

燕駅、改築へ

翌1967年に撮影されたと思われる燕駅。7月14日付け「下越版」に、「改築工事が始まる」との記事がある。旧駅は弥彦線の延伸にともなって1922年に建てられた。地場産業である洋食器製造が盛んになるにつれて通勤利用が増加し、1日当たりの乗車人員は1955年に4800人だったのが、66年には8900人にまで増えた。当時の国鉄新潟支社管内で5番目の多さだったと記事は伝える。駅舎もホームも手狭になったことから改築が決まった。写真左のタクシーは「いすゞ」自動車の「ベレット 1500」だろうか。時代を物語る。

-

燕の新駅舎

1967年12月27日の「下越版」に、「燕駅ほぼ完成」の記事が載った。3日後の30日に業務を始めるとある。新駅は旧駅の2倍の広さで450平方メートル。ホームも70メートル伸びて200メートルになった。1年前の写真も雪景色だったが、この写真でも線路の枕木は雪に覆われていて見えない。ホームを歩く人たちも厚着である。

-

新燕駅が完成

1967年末に「ほぼ完成」の記事が載った新しい燕駅。翌68年3月5日に完成式が開かれた。当時の新潟日報夕刊(3月6日付)によると、式には国鉄新潟支社から営業部長、施設部長らが出席。地元燕市長、商工会議所会頭らを含む総勢50人が完成を祝った。駅舎には「燕市商店街連合会」のちょうちんが飾られている。

-

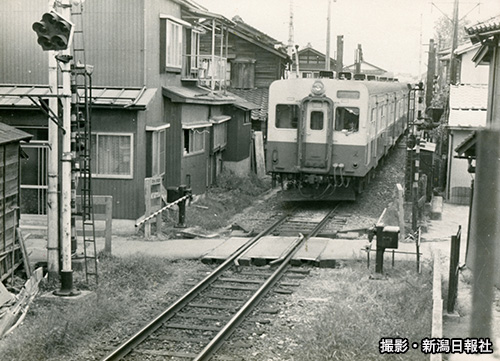

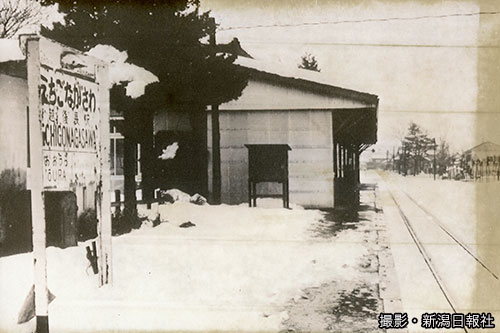

越後長沢駅

この手書き風の駅名看板が何とも味わい深い。1970年の撮影である。当時の記事によると、弥彦線は100円の収入を上げるのに473円かかる赤字路線。特に東三条-越後長沢間7.9キロは利用者が減り続けていた。終点越後長沢の1969年度の乗降客数は35万1282人。1日平均962人である。国鉄はこの区間の廃止を検討していたが、地元は「絶対反対」を掲げて存続運動を展開した。写真をよく見ると、駅舎は木造瓦ぶき。駅名看板の上には照明用の白熱電球が設置されている。昭和が薫る建物だ。

-

弥彦駅改修

1972年5月の全国植樹祭で来県される天皇、皇后両陛下は弥彦神社を参拝されることになっていた。特別列車が停車する弥彦駅は3月から改修工事に着手。降車の際の段差を減らすためにホームをかさ上げしたり、ホームから、駅舎前に止めた車までの通路を舗装したりと、さまざまな工事が進められた。弥彦神社を模した駅舎も、壁や柱に「化粧直し」を施したという。屋根の左右に煙突が立っているのが見える。当時の暖房は石炭ストーブだったのだろうか。

-

にぎわう露店

これは1971年10月の新潟日報に載った三条市内の露店市の光景である。市内の市日は、本寺小路かいわいが「二・七」、旭町通り一帯が「五・十」ということで、この写真は旭町の踏切のあたりだろうか。踏切を挟んで向こう側にも露店が並んでいたようである。行き交う人と車、そして弥彦線の列車。市の日の渋滞は激しかったらしい。弥彦線が高架化されるまでには、この時点からさらに四半世紀を要した。

-

吉田駅の構内

1975年8月の新潟日報に掲載された。ホームの上の駅名表示は、懐かしい国鉄スタイル。白地に黒い文字で「よしだ」とある。その奥のホームには貨物の車両が一両とまっている。さらに向こうには「日本通運」の文字が見える。旅客と貨物が行き交う大きな駅だが、人影は見えない。夕方か早朝か。

-

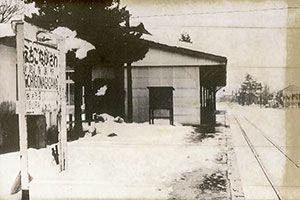

軒先を走る

三条市内の踏切問題は、繰り返し紙面に登場した。これは1975年10月の記事に付けられた写真。「第一県道踏切」と、「御倉小路踏切」の間で撮影されたひとこま。記事によると、この二つの踏切の間はわずか38メートルしかなかった。東三条駅から燕市の方向へと、市街地を抜けるまでに踏切は17カ所あり、うち4カ所は警報器のみで遮断機はなかった。事故もひんぱんに発生した。

-

廃線まで3年

1982年1月13日の朝刊に掲載された写真。説明文には「越後長沢駅を発車する朝の2番列車」とある。国鉄は前年の81年、弥彦線の中でも赤字幅の大きい東三条-越後長沢間(7.9キロ)を廃止する方針であること公表。このころの運転本数は、平日と日曜が朝2本、夕方3本の計5往復。土曜は午後に1往復増えて6往復だった。下田村(当時)は廃止後に備え、通勤・通学専用バスの運行を強く求めていた。同区間は85年4月1日に廃止され、越後大崎、大浦、越後長沢の3駅が姿を消した。

-

DE10

非電化だったころの弥彦線のワンショット。三条市内を走るディーゼル機関車DE10が、何をけん引していたのかは不明だが、今となっては珍しい光景である。1982年1月15に掲載された写真。

-

開業66年

1982年秋の弥彦駅。10月16日に開業66年を迎え、さらに1カ月後には上越新幹線が営業を始めるという時期である。弥彦村は「弥彦を売り込む絶好の機会」として、66周年記念入場券の発売や、記念式典を計画していると、10月8日の朝刊は伝えている。

-

雪の越後長沢

1983年1月17日、新潟鉄道管理局(当時)は三条市と下田村に対して、弥彦線の東三条―越後長沢間(7.9キロ)の廃止方針を伝えた。この写真はその二日後、19日付の新潟日報に掲載された越後長沢駅の写真。廃止方針について、下田村では反対の声が強かった。特に冬の通勤・通学に不安があったからだ。並行している国道289号線は道幅が狭く、積雪期には渋滞がひどかった。

-

電化スタート

1984年4月8日、越後線と弥彦線が電化された。この写真は当日朝の新潟駅5番ホームで行われた越後線の出発式の模様。テープカットとくす玉割りの後、9時22分発柏崎行き普通列車を関係者が見送った。電化に合わせて、新駅「新潟大学前」と「北吉田」が開業した。弥彦線の燕駅では「ミス燕」の女性らが「一日駅長」を務め、撮影会も開かれたと、当時の新潟日報は伝えている。

-

雪の踏切

1985年1月の新潟日報に掲載された1枚。電化されたものの高架化事業は難航。三条市の中心部が分断される状況は続いていた。冬になると踏切付近はこの写真のような状態となり、車や自転車、歩行者はすれ違うのにも苦労した。線路の上方には架線が見える。

-

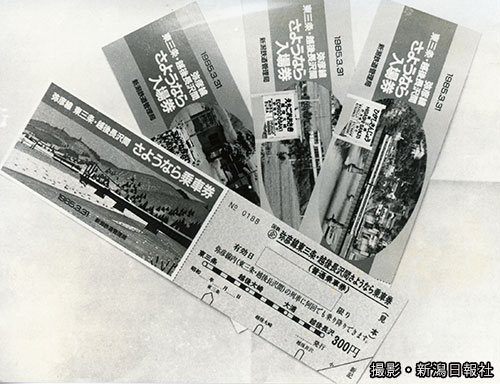

さようなら切符

1985年3月。東三条―越後長沢間(7.9キロ)の廃線を控えて「さようなら入場券」と「さようなら乗車券」が発売された。入場券は五十嵐川鉄橋や田園地帯を走る気動車、雪の越後長沢駅の図柄。乗車券には、新潟市在住の版画家、鈴木力氏の作品があしらわれた。

-

さようなら列車

この年の3月31日は、蒲原鉄道の村松―加茂間(17.7キロ)もラストランとなった。村松駅では「到着列車」を出迎える式典が、越後長沢駅では「出発列車」を見送る式典が開かれた。鉄道ファンは忙しかっただろう。この写真は後者。地元・長沢小学校の鼓笛隊が「蛍の光」を演奏する中、くす玉が割られ、約800人の客を乗せて満員となった列車は出発した。

-

高架化が難航

三条市中心部の交通をスムースにするための、弥彦線連続立体交差事業。この写真は1990年に撮影された北三条駅付近の工事現場である。新潟県が事業主体で、当初の完成目標は92年度だった。しかし財政問題や用地買収の遅れなどから「95年度」の見込みとなった。その後さらに遅れ、結局完成したのは97年だった。

-

燕駅の夕景

1992年の春、新潟日報の夕刊1面で「デンテツ物語」が連載された。この写真は連載の第8回(3月25日付)の写真。夕方の燕駅である。右側の車両が弥彦線。左側の車両が新潟交通電車線だ。昭和30年代、燕駅の主役はコメだった。中之口川に沿って走る電鉄線の貨車はコメを満載して燕駅に到着。貨車は国鉄の機関車に連結され、弥彦線経由で各地に向かった。連載記事によると、燕駅の貨物取扱量はピーク時(昭和38年、1963年)に約9万トンに達した。その9割近くがコメなどの農産物だった。しかし、貨物も旅客も次第に車の時代へと移行し、貨物の取り扱いは1982年に全廃。電鉄線の燕―月潟間は、この記事が載った1年後、1993年8月に廃線となった。

-

「弥彦色」登場

1994年3月30日に公開された弥彦線の新しい塗装。残念ながらこの写真では色が分からないが、記事によると、それまでの「白地に赤とブルーのライン」から、「窓枠をライトイエローで囲み、ライトグリーンとグレーのラインを配した」とある。いわゆる「弥彦色」の登場となった。秋田県の土崎工場で塗装した。

-

高架化完成

三条市内の交通渋滞解消のために進めてきた高架化工事が完成し、1997年9月16日に開通した。この写真は旧線と新線の切り替えが行われる数日前の風景。地上の線路の跡地は現在、遊歩道として活用されている。