「ふなぐち菊水一番しぼり」「菊水の辛口」などで知られる新潟県内酒造大手の菊水酒造(新発田市)は、時代とともに変化する消費者の嗜好(しこう)に合わせた商品を次々と生み出してきた。地域に根ざし、近年は海外展開にも注力する。創業140年余。戦争や二度にわたる水害を乗り越え、暮らしを彩る酒造りを追求している。

■ ■

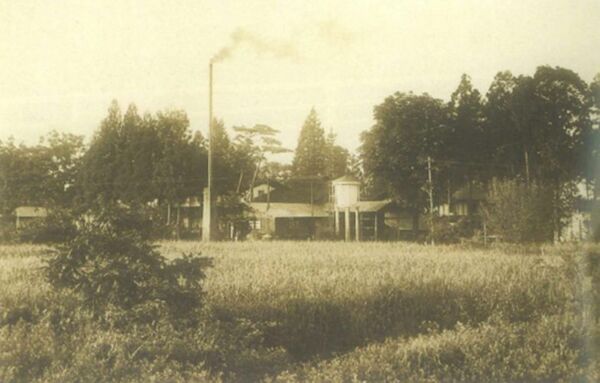

現在の新発田市中倉にあった工場の全景。菊水酒造の礎が築かれた=昭和初期

現在の新発田市中倉にあった工場の全景。菊水酒造の礎が築かれた=昭和初期

二王子岳を見渡す川のほとり。菊水酒造の歴史は、初代・髙澤節五郎(せつごろう)氏がこの地に造り酒屋を構えたことに始まる。公式な創業は1881(明治14)年とされているが、幕末の60年代には節五郎の父・力五郎が既に基盤を整えていたとの説もある。

大政奉還や廃藩置県など維新の激動に揺れた72年、節五郎氏は、みそやしょうゆを扱う商家であった本家当主の髙澤正路(まさみち)氏に将来を相談する。「酒をやってみるか」。そう助言を受け、心が決まったと伝わる。10代半ばで酒の製造権を本家から譲り受ける。良質な米や水が入手できることが酒造りの必須条件だった。条件に合う地を求め、たどり着いた蔵光村中倉(現・新発田市中倉)で操業を開始する。

当時の酒造りは、純粋培養した酵母を添加する現在とは異なり、蔵の中に住み着いた酵母菌が入り、酒ができるのを待つ「運任せ」とも言える手法だった。衛生環境が整っておらず、しばしば火落菌(腐敗菌)が発生し、酒が白く濁ってしまうこともあった。

手探りの中、96年に県知事から清酒製造免許の交付を受け、1905年には長男の俊太郎氏が2代目を継ぐ。その5年後、太平記の一節「菊の水は不老長寿をもたらす」にちなみ「菊水」が商標登録された。

■ ■

俊太郎氏は各地を駆け回り、新しい技法を導入すべく情報を集めた。積極的な設備投資で生産性を高め、製販分離など業務の合理化も進めた。菊水酒造の現社長・髙澤大介氏(63)は「新しもの好きで商才にもたけており、『千石酒屋』にまで引き上げた」と功績の大きさを語る。

23年の関東大震災で国内経済が恐慌に見舞われる中、俊太郎氏は当時ほとんど使われていなかった酒かすに着目する。アルコール分を抽出し、粕(かす)取り焼酎として売り出すなど、持ち前の発想力で苦境を乗り切る。

社交的で行動力もある俊太郎氏は、県議として政界でも活躍。37年に3代目を継いだ息子の徳二郎氏だが、41年、病気で亡くなる。40歳の若さだった。

徳二郎氏の息子で、後に4代目となる英介氏は当時まだ10歳。戦争の影響で生活はおろか、コメの統制がかかり、仕込みもままならない厳しい時代だった。

| 創業 | 1881年 |

|---|---|

| 会社設立 | 1956年 |

| 資本金 | 9950万円 |

| 売上高 | 約44億円(2021年9月期) |

| 事業内容 | 清酒・リキュール・その他食料品製造販売 |

| 従業員数 |

約130人 |

■ ■

「4代目に継がせるまでは、とにかく自分が頑張らねば」。菊水酒造の未来は徳二郎氏の妻・チヨさんに委ねられる。コメの買い付けや瓶詰めなど初めてのことに戸惑う中、長年酒造りをしていた杜氏(とうじ)が死去する不運も重なった。

手を差し伸べたのが、同じ新発田市の金升酒造だ。チヨさんの生家で、実兄の髙橋六二郎氏が社長を務めていた。杜氏を菊水に派遣するなど支援し、「金升酒造なしには抜けられない危機だった」と髙澤大介社長は語る。

戦時中は企業整備令も出され、周囲の酒蔵が次々と姿を消した。原材料不足にも拍車がかかるが、チヨさんは耐え抜いた。「『身を粉にする』という言葉があるが、祖母はそれを実践した女性だった」と大介社長。戦後の混乱期も乗り越え、チヨさんは無事、わが子に家業のバトンを渡す。