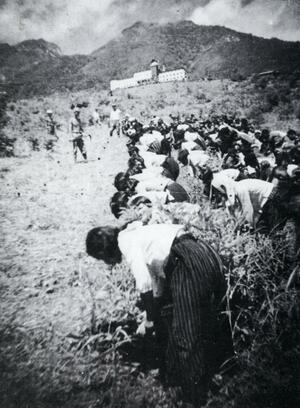

赤倉観光ホテル前の草刈り奉仕を行う児童たち。学校や地域であらゆる作業を行った=1941年(「新潟県民の太平洋戦争」から)

戦時下の日本は、戦闘に関わらない一般国民やその生活を総じて「銃後」と呼んだ。兵隊の送り出し、食料や軍用品の生産など、人々の暮らしは後方支援に組み込まれた。子どもたちは労働力とみなされ、学ぶ機会は大きく制限された。戦後80年を迎え、今では聞かれなくなった銃後を、県民の証言からひもとく。(5回続きの3)

日中戦争下の1941年4月、それまでの尋常小学校・高等小学校は、「国民学校」に変わった。教科書は全面的に修正され、軍事主義的、皇国主義的な要素が強化され、戦争教育を担った。児童は皇国に仕える「少国民」と呼ばれた。

父親が西海村(現糸魚川市)の村長を務めていた...

残り1024文字(全文:1341文字)