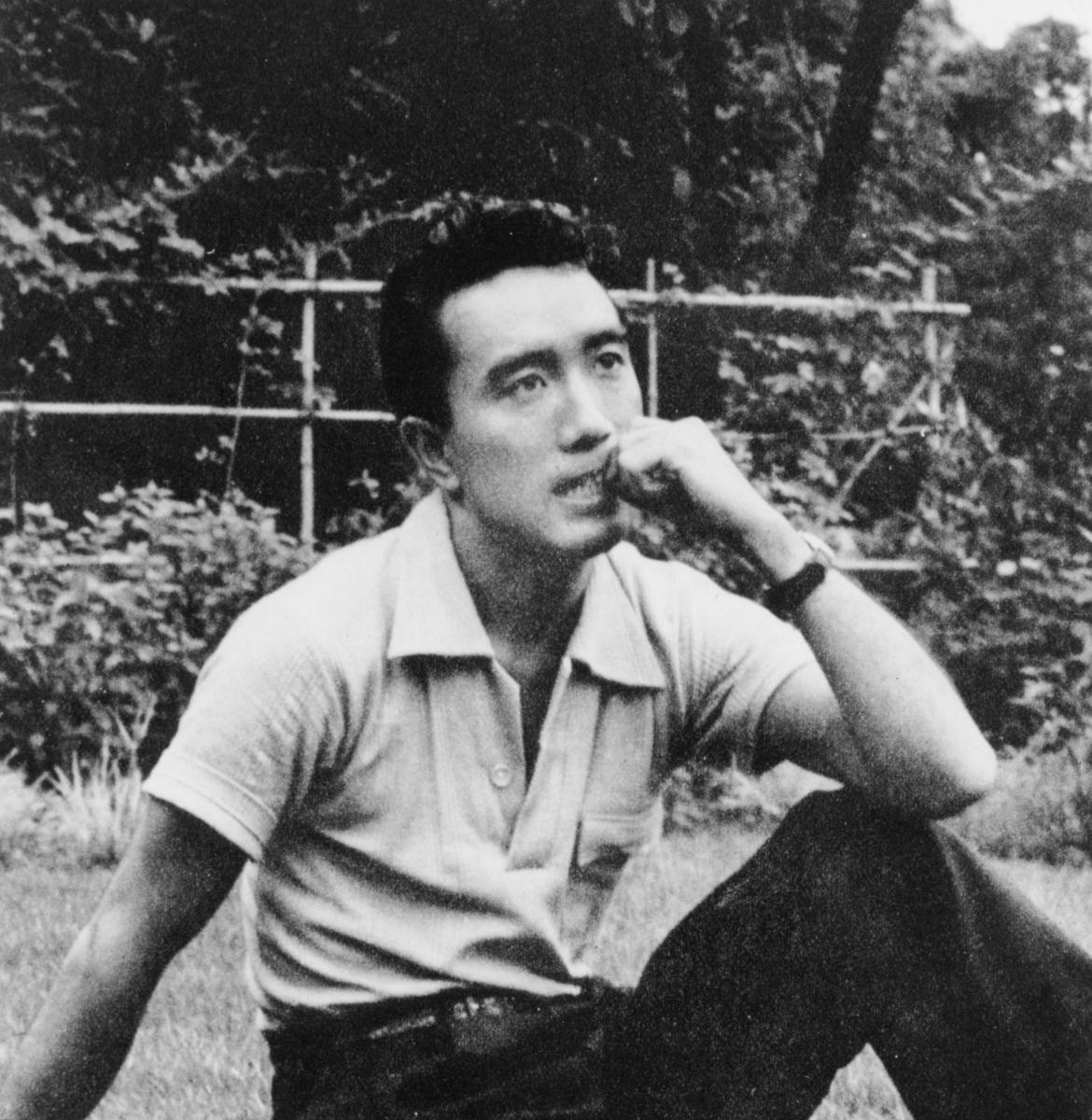

今年1月、生誕100年を迎えた作家の三島由紀夫(1925〜70年)は、多くの名作を残しているが、その中に新潟を舞台にした小説「沈める滝」がある。奥只見ダム(魚沼市)の建設をベースにした作品で、執筆前に新潟県を訪れ、綿密な取材を重ねて書いた意欲作だ。

多才だった三島は舞台、映画など多くの世界で活躍。幅広い交友関係を持ち、新潟ゆかりの人物も少なくない。三島が45年という短い生涯で残した、新潟県との関わりをひもといてみた。

革ジャン姿で現場を飛び回り…小出町の風景を生き生きと描写

作中の「荒物屋」は今も健在

小説「沈める滝」は雑誌「中央公論」で1955年1〜4月号に連載、すぐに単行本化された。無機質なものにしか興味を示さない城所(きどころ)昇という青年が主人公で、彼は女性遍歴を重ねながらも愛を信じていなかった。

だが顕子という人妻との出会いが彼を変える。わざと距離を置くことで互いの愛を試そうと、昇は豪雪地の奥野川ダム工事現場でひと冬を過ごすことを決意する。

この奥野川ダムというのが奥只見ダムのことだ。他にも小出町(現魚沼市)をK町、北ノ又川を喜多川など、実際の地名を変えて登場させている。

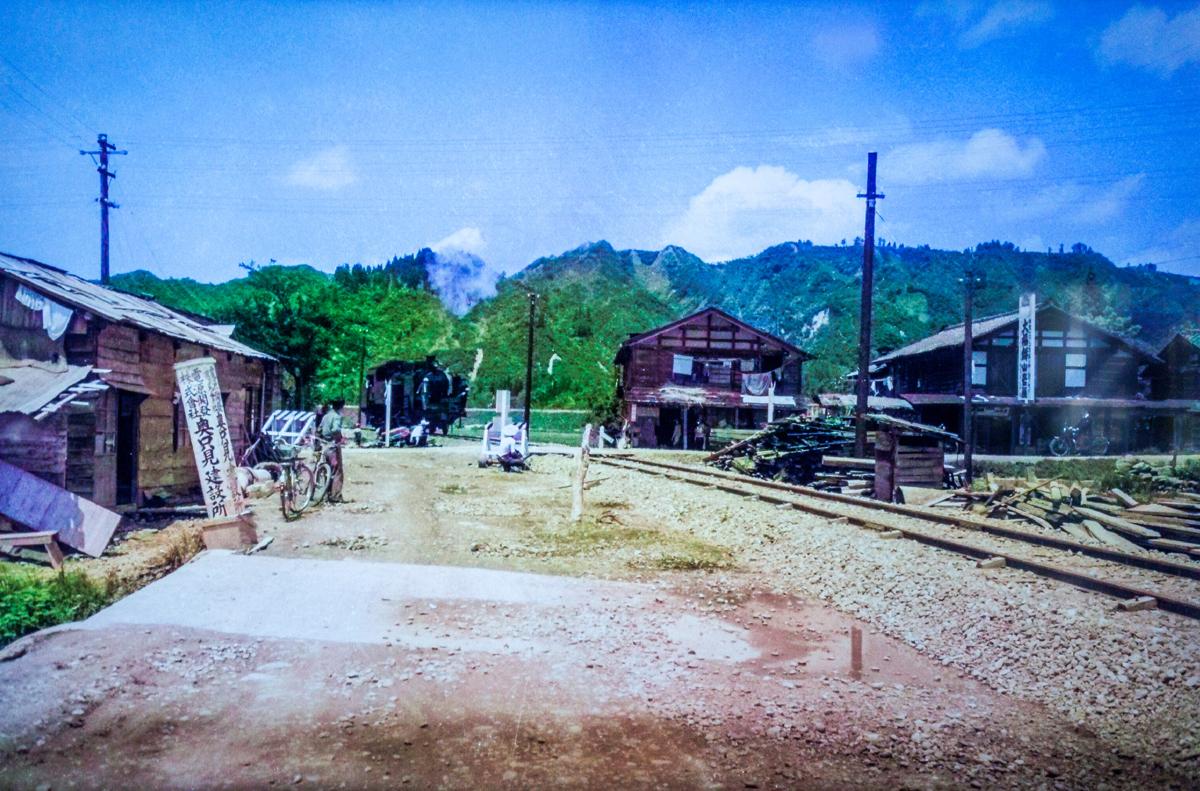

三島は54年の6月と10月に新潟県を訪れた。取材拠点にしたのはダム建設を行った電源開発の事務所。革ジャンパーに編み上げ靴、保安帽を背負い、尻ポケットに取材用具をねじ込んだスタイルで現場を飛び回ったという。

敬愛する作家・川端康成に宛てた手紙には、現場の発破作業に慌てたり、毎日酒攻めで腹を壊したりしたことが記されている。冬山の状況に関しては、工事現場の越冬隊長をしていた人物などから体験談を聞いた。

タイトルになった滝は、主人公の昇がダムの完成後に沈む辺りを散歩していて偶然見つけた、小さな滝のことだ。実際に湖底に沈んだ「ハヨ止めの滝」がモデルではないかという説があるがはっきりしない。魚沼市観光協会会長の三友泰彦さん(71)も「ハヨ止めの滝はかなり奥地にあった。電源開発の所員がふらりと散歩して行けるような場所ではないし、荒々しい滝だった」と話す。

越冬が終わり、2週間の休暇を得た昇は東京へ戻るためK町へ行く。そこには酒屋やレコード屋、荒物屋などが並び、ダム工事景気で活気づいた、当時の小出町の様子が生き生きと描かれ「今日はお祭ではないかと思われた」と表現されている。

小説に登場した店の多くはなくなったが、「ひしめき並んだアルマイトの鍋の温和な輝きに感動した」荒物屋として描かれた金物店「いきゅう」は、今も同じ場所に健在だ(冬季のみ営業)。

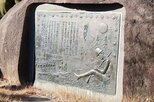

80年代後半には、奥只見へ向かう枝折峠の途中に「沈める滝」の文学碑が建てられた。昇がこの峠で駒ケ岳の威容を目の当たりにし、感動するシーンがあるため、山を望む場所に造られた。三友さんは「碑があるのは実は私の会社の土地。本業は建設業で、枝折峠の工事にも携わっていて縁を感じた」と話した。

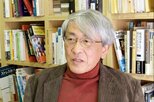

「山中湖文学の森 三島由紀夫文学館」(山梨県)の佐藤秀明館長(69)は「『沈める滝』は『潮騒』『金閣寺』という三島の代表作にはさまれて発表されたため目立たないが、再評価されてしかるべき作品。当時の日本文学ではほとんど描かれなかった、ダム建設をテーマにしたことは画期的だし、現場の様子が実によく書けている。それは丁寧な取材によるところが大きい」と話した。

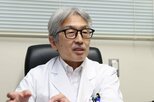

また日本近代文学館(東京都)で開催された「三島由紀夫生誕100年祭」の実行委員長、井上隆史さん(61)も「『沈める滝』は位置付けが難しいが、直後の『金閣寺』で描かれた存在の孤独感や、戦後復興の闇というテーマを予感させる作品だ」と分析した。

◆赤塚不二夫の漫画に首ったけ!?新潟ゆかりの作品を愛読

三島由紀夫は幼い頃より文学に親しみ、雑誌「赤い鳥」を創刊した鈴木三重吉や、上越市生まれの童話作家・小川未明の作品を愛読していたという。学習院初等科に入学し、中等科の頃から学内の雑誌に本名の平岡公威(きみたけ)で、詩や小説を発表。三島由紀夫というペンネームを使うのは16歳で発表した「花ざかりの森」からになる。

多才な三島は舞台や映画の世界でも活躍。映画「からっ風野郎」(1960年)ではなんとヤクザの2代目役で主演を務め、主題歌まで歌っている。

漫画も大好きで、子どもの頃から愛読していたことを書いている。10代を新潟で過ごした赤塚不二夫の代表作の一つ「もーれつア太郎」が大のお気に入りで、小学生の娘や息子と週刊誌を奪い合うように読んでいたという。登場するキャラクターのニャロメとケムンパス、べしのファンなのだ。

新潟県ゆかりの日本文学研究者、ドナルド・キーンさん(1922〜2019年)とは「沈める滝」の取材から戻った後に知り合い、交流は生涯続いた。多くの手紙を交わしたが、キーンさんに宛てた最後の手紙は、さながら遺書のような内容だった。

三島は東京・市谷の自衛隊駐屯地(当時)で自衛隊の決起を促す演説をした後、割腹自殺した。衝撃的な最期を迎えた建物の一部は防衛省の市ヶ谷記念館に移築保存されている。事前予約制のツアーでは、三島が演説を行ったバルコニーや自決した旧陸軍大臣室を見学することができる。

自著の豪華本にふさわしい装丁を…三島がほれ込んだ画家とは

新発田市出身の蕗谷虹児に依頼、繊細な少女画を絶賛

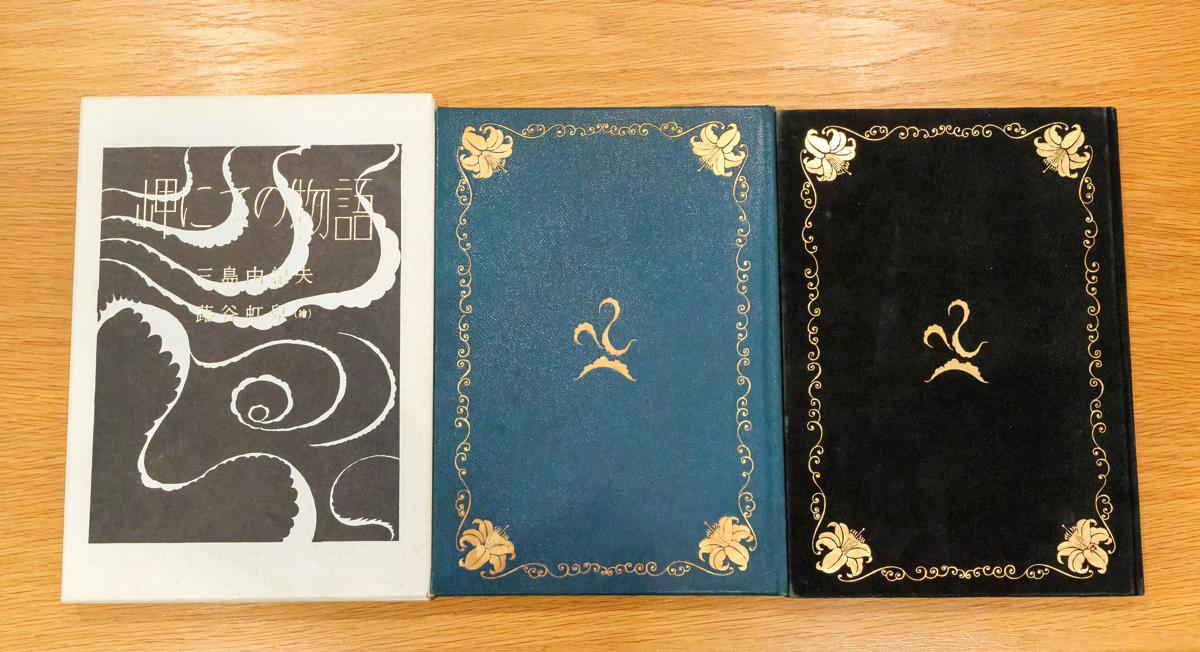

1968年に牧羊社から、三島が20歳の時に書いた小説「岬にての物語」の豪華本が出版された。きっかけは講談社の編集者だった川島勝が三島邸を訪れ、自身の妻が立ち上げる出版社の社名について相談したことだった。いくつかの候補の中から三島が「牧羊社」を選び、揮毫(きごう)もしたという。

その後川島は書斎で、長岡市ゆかりの詩人堀口大学が翻訳した「シモーヌ」という詩集の豪華本に目を留める。三島はその本を学生時代からの愛蔵本とした上で「自分もこんな本を出したい」と話し、作品は「岬にての物語」はどうかと提案した。同作は、三島が終戦の前後に遺書のつもりで書いたと言われている。担当した川島にとっても忘れがたい作品であった。

装丁と挿絵を担当したのは、新発田市出身の画家・蕗谷虹児だ。川島は当初、別の画家を想定していたが「他の作家の少女像もそれぞれ魅力的だが、蕗谷虹児の様式美のほうが作品にふさわしい」と三島が意見し、蕗谷に依頼することになったという。

川島は早速、蕗谷の...