新潟日報では原発に関する疑問を多角的に考える「誰のための原発か」という長期企画を進めており、デジタルプラスでは関連したウェブオリジナルの記事も紹介しています。今回は取材班の中でデータ調査を担当している20代の記者2人が、経済的なデータなどを使ってアプローチする「記者がチャレンジ!原発問題データラボ」をお届けします。これまでも、東京電力柏崎刈羽原発から遠い地域の県民の声に耳を傾ける「新潟県境で聞く」など、オリジナルの記事を掲載してきました。今後もさらに、いろいろな視点で問題を考えるコンテンツを展開していきます。

× ×

こんにちは。報道部の記者、ノドカとカノンです。

突然ですが、「原発」と聞くと何をイメージしますか?「重要な問題だけど、正直難しい」「何から考えたらいいか分からない」という人もいるでしょうか。

わたしたちは「データ」を使って、原発と地域経済の関わりを考えてみようと思いました。詳しくは企画の「地域経済編」で紹介しています。

今回はそこから一歩飛び出して、原発以外の企業と地域経済の関わりを調べてみたいと思います。本編で紹介できなかったデータを交えて調べたときに何がみえてくるのか、さぁ挑戦!

× ×

大学時代は専攻していた農学の勉強に夢中で、原発のことは考えていなかった……。

私も法学の勉強ばっかりだったな。でも取材班に参加してデータを調べることで、少しずつ理解が深まってきた気がする。

私たちは新潟県内外の原発が建っている市町村について、企業の数や働いている人の数、所得(働いて実際に手にするお金)、人口など各種の統計データや企業データなどを数十年分集めて、原発と地域経済の関わりを調べました。

「原発があると地域経済が潤う」という声や、「原発が動けば地域の経済状況が良くなる」といった期待を原発がある柏崎市や刈羽村で耳にすることがあります。そして、早く原発を動かしてほしいという意見もあります。でも、実際はどうなのか?原発が動くと地域の経済状況にどのくらい影響があるのか?と疑問にも思いました。

そこで、原発が立地する柏崎市と新潟県以外の原発がある地域のデータを調べました。

多くのデータを調べて比較した結果、原発が動いているかどうかは地域の経済に大きく影響しないことが見えてきました。

企画の「インタビュー編」では、日本総合研究所の藻谷浩介主席研究員にお話を聞きました。その中で「(柏崎市には)食品や機械など製造業で有力な企業があるのだから、もっと地域の特徴を生かした産業活性化に取り組んだ方がいい」と話していたことが印象に残りました。

そういえば、原発以外の産業を中心とする市町村の経済データはどうなっているんだろう?原発がある地域については調べたけど、原発以外の事業や産業と地域経済の関わりも知りたいね!

せっかくデータを集めたし、少し勉強もしたことだし、原発以外の産業が中心となっている自治体の総生産額の推移も見てみよう!

◆調査する自治体を選ぼう!

そういえば「企業城下町」っていう言葉もあるよね。

地域にある特定の企業を中心に発展してきた市町村をイメージするな。今回はいったん、私たちで調査する自治体の条件を決めて、調べを進めてみようか。

そうだね!原発以外の事業と、地域経済の関わりを調べてみたら、原発との違いも何か見えてくるかも!

今回は、原発以外の事業を営む大きな工場が建っていて、柏崎市と人口規模が似ている自治体を選んで調べることにしました。

※「+」を触ると詳しい情報が表示されます

調査した自治体の選定方法について

今回は対象となる自治体を探すのに、各企業のホームページやEDINET閲覧サイト金融庁が運営する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のこと。インターネットを通じて有価証券報告書、有価証券届出書、大量保有報告書、公開買付届出書等の開示書類を閲覧することができる。で公表されている有価証券報告書株式を発行する上場企業などが投資家に向けて明らかにする企業情報。企業の情報や事業の状況、財務情報などが記載される。投資家に対して投資するかどうかを判断するための有効な情報を開示することを目的とする。を用いました。

具体的には、

(1)最新の有価証券報告書に主要な設備が記載されている

(2)有価証券報告書や企業のウェブサイトなどに、同市町村内に関係会社などが立地していることが記載されている

この(1)(2)の両方を満たす自治体を条件としました。さらにその中から、

(3)2010年の人口が新潟県柏崎市の約9万1500人と同規模(プラスマイナス1万5000人以内)である

(4)インターネット上で、市町村別の総生産額を公表している

という、(3)(4)も満たす自治体を集め、東京電力福島第1原発事故後の2011年度から、最新の2020年度までの総生産額の推移をグラフにしてみました。

該当する自治体のうち、気になる動きのあった自治体3市をピックアップして紹介します。

全産業の総生産額と製造業だけの生産額という二つのデータでみていきます。

「総生産」とは、その地域で新たに生み出された付加価値の合計を示し、国のGDP(国内総生産)に当たります。

産出額は製造業や建設業など業種別に計算されており、市内総生産額は全業種分の数値を基に計算したものです。

※「+」を触ると詳しい情報が表示されます

[CASE・秋田県由利本荘市]

◆[秋田県由利本荘市]総生産に大企業の経営状況が影響

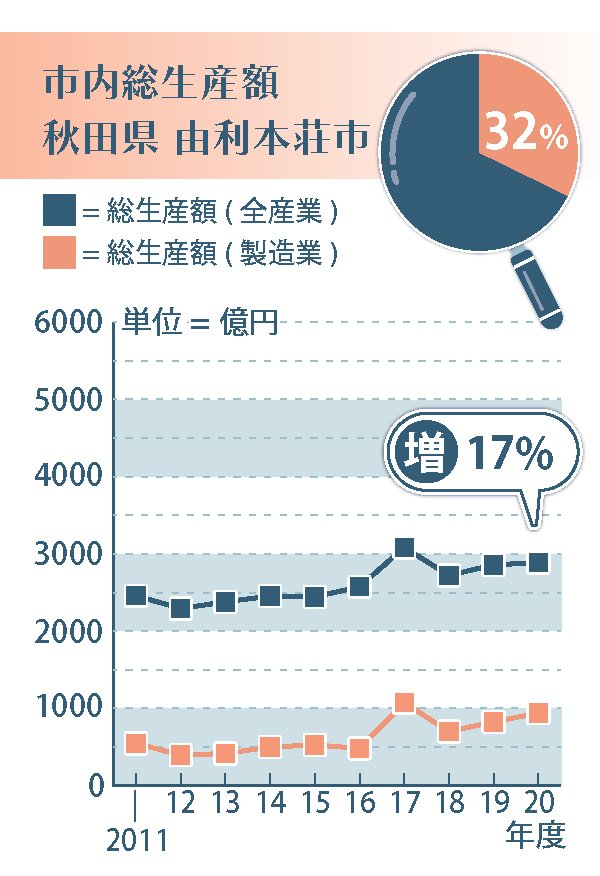

まずは秋田県の由利本荘市を見てみたいと思います。TDKという電子部品を製造する企業の工場があります。製造業が盛んで、総生産額に占める割合は約32%です。由利本荘市の総生産額をみると、右肩上がりに伸びていました。

・秋田県の南西部に位置する

・秋田県内で一番面積が広い

・人口は7万1610人(2024年1月31日時点)

・電子部品などを製造する「TDK」の本荘工場などが立地

※人口は住民基本台帳に基づき、外国人を含む

秋田県「令和2年度秋田県市町村民経済計算」を基に作成

2011年度から2020年度にかけて総生産額が約17%増加しており、全体的には右肩上がりの傾向が見えます。

全産業の総生産額と製造業だけを抽出したものを並べてみると、グラフの動き方がほとんど一致して見えます。製造業の業績が、地域経済を支えている傾向が浮き彫りになりますね。

もう少し知りたいので、由利本荘市に聞いてみましょう。

「由利本荘市は秋田県内でも電子部品デバイスに関する企業が集積しており、その中心となる大企業の経営状況に左右される傾向にあります。できることが限られる中、総生産の増加につながっているかは分かりませんが、販路拡大や生産性向上を後押しするような地道な支援はずっと行っています」

なるほど。大企業の経営状況に市全体の経済の傾向が左右されるのですね。今後も支援は続けていくのですか?

「ものづくり業界にとって、今の右肩上がりは良い状況だと思います。これを維持できるよう、これまでと同じような支援はもちろん、ニーズに寄り添った支援ができるよう、時流に合わせて見直していきたいと考えています」

確かに由利本荘市では、製造業の総生産を示すグラフと市内総生産額示すグラフを比べると、動きの傾向がほとんど一致しているね!特定の企業が占める割合が一定程度あれば、企業の動向が街全体に与える影響も大きくなるんだろうね。

市がものづくり業界を支援するのは、街全体に与える影響が大きいからなのかな。

インタビュー編で日本総合研究所の藻谷浩介さんに聞いた「地域の特色を生かして」ということに重なる部分があるような気もしますね。

他の市も見ていけば、さらに見えてくるものがあるかも…。

[CASE・長野県安曇野市]

◆[長野県安曇野市]大企業の業績に経済が左右される傾向

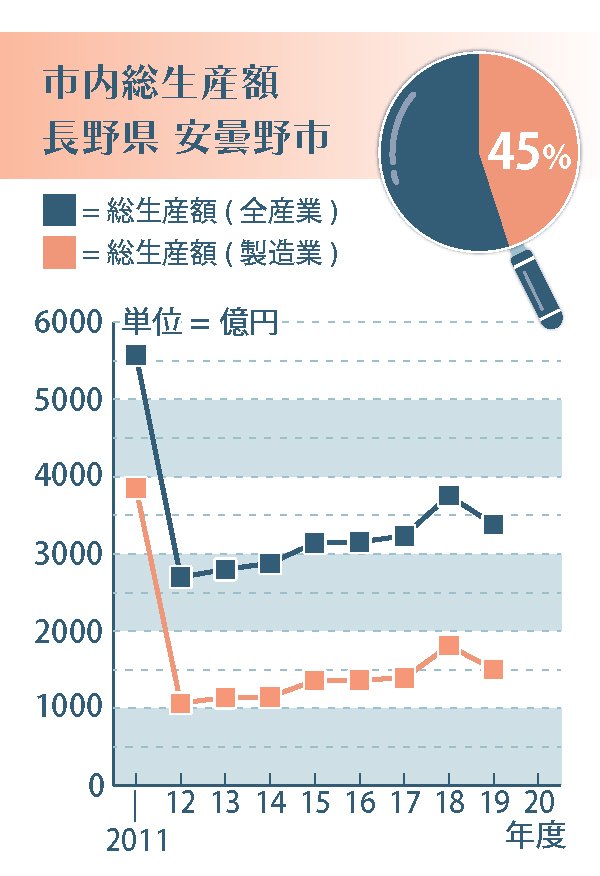

次に長野県の安曇野市を見たいと思います。安曇野市はプリンターや液晶プロジェクターを製造する「セイコーエプソン」の事業所などがあります。データをみると、大きく落ち込んでいる時期があり気になりました。

・長野県の中央部付近に位置する

・人口は9万6140人(2024年2月1日時点)

・プリンターや液晶プロジェクターなどを製造する「セイコーエプソン」の豊科事業所などが立地

※人口は住民基本台帳に基づき、外国人を含む

安曇野市「2022安曇野市の統計(令和4年版)」を基に作成。引用元には2019年度分が記載されている

グラフを見ると、2011年度から2012年度にかけて、総生産額が大きく落ち込んでいるのが目立ちます。この大きな下落…これほどの数字の変化の場合、統計的な事情があるのかもしれません。これまで同じようなケースにぶつかった経験があります。聞いてみましょう。

「総生産額を計算する基となる調査の集計方法が一部変更になり、それが総生産額に影響しました。大規模な企業の撤退等はありませんでした」

そうだったんですね!2012年度以降は順調に増えているようにみえますね。

「安曇野市の企業は8割以上が中小企業です。誘致した大手企業からの注文が安定して入ったことも影響しているのかもしれません」

大手企業から市内の別の企業へ発注があることで市内の経済に波及していると考えることもできそうですね。これからもどんどん伸びていきそうですか?

「そうでもなくて、最近は少し落ち込んでいます。過剰生産や需要の低下により、近年は生産調整に踏み切る企業も出始めました。今まで産業用地の整備は市が主体となって行ってきましたが、今後は民間のノウハウも活用し、スピード感を持って進めていけるよう模索しています」

そういえば柏崎刈羽原発の場合、地元企業への発注は限られているんだっけ。

業種や業界、産業の構造によって企業が立地している地域の経済に与える影響は変わってくるのかもしれないね。もちろん企業や街の規模によっても大きな差が出るだろうしね。

自治体にとっては単に誘致の手を広げるだけでなく、それ以上の取り組みも求められるということでしょうか。地域の特性に合わせた上で産業を活性化するには自治体の努力が必要なケースもあるんだろうね。

[CASE・栃木県大田原市]

◆[栃木県大田原市]急激な伸び、でも難しい要因分析

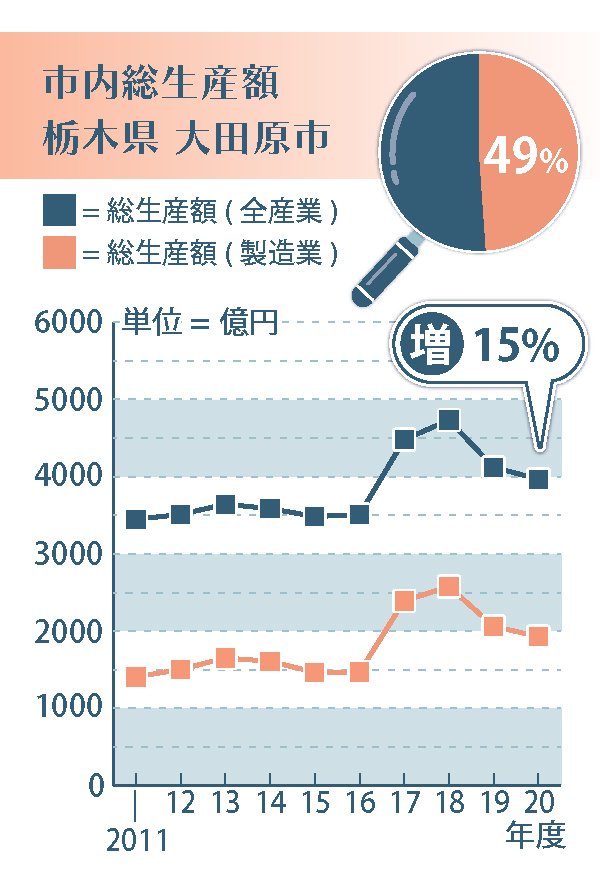

栃木県大田原市を見てみましょう。総生産額が急激に伸びた時期があります。地域の産業と関わりがあるのかもしれません。大田原市には「キヤノンメディカルシステムズ」の本社やニコンの子会社である「栃木ニコン」の本社などが立地しています。

私たちが普段取材で使っているカメラも、キヤノンやニコン。お世話になっています!

・栃木県の北東部に位置する

・人口は7万289人(2024年2月1日時点)

・医療用機器製造の「キヤノンメディカルシステムズ」の本社や、ニコンの子会社でレンズなどを製造する「栃木ニコン」の本社などが立地

※人口は住民基本台帳に基づき、外国人を含む

栃木県「令和2(2020)年度市町村民経済計算」を基に作成

2016年度から2017年度にかけて総生産額が急激に増加しています。工場の拡張や企業の増産などが要因なのでしょうか。大田原市に聞いてみましょう。

「当時の経済状況や国の施策なども含めさまざまな要因が絡んでいるため、年単位での成長、縮小については明確な因果関係を提示するのが困難なのが実情です」

2011年度から2020年度までに、約15%増加しています。大田原市はどんな取り組みを行っているのでしょうか?

「主に医療機器や精密機器などの製造業を営む誘致企業に向けた奨励金事業を行っているので、それは成長の一助になっていると推測しています」

大田原市は製造業の割合が49%と高いけれど、特定の一つの企業が大きな影響を持っているというよりも医療機器・医薬品関連の企業や精密機器関連の会社が集まっているから、簡単には言えないのかな。

全産業の総生産額と製造業だけの動きを比べると、傾向は一致しているね。だけど総生産に占める製造業の比率が約半数だから当然かもしれないね。

グラフを比べてみると、どれも製造業の動きと総生産の動きは傾向が一致しているとは言えそうだけど、細かく見ていくときっとそれぞれ数値が似ている要因や、企業と地域との関わり方などは全然違うんだろうね。

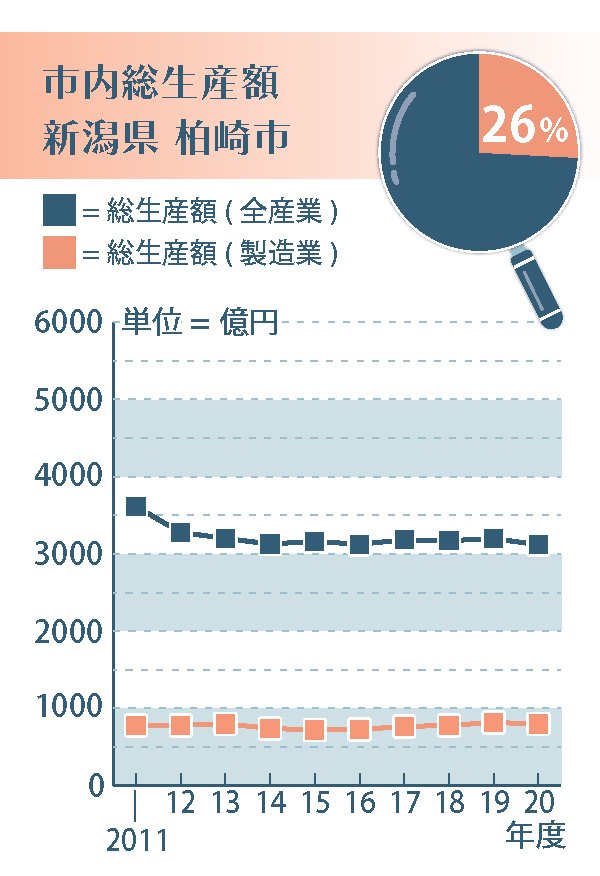

◆[CASE・新潟県柏崎市]産業振興の中心は製造業

最後に新潟県柏崎市を見てみましょう。改めて今回の企画の出発点に立ち返ると、原発がある地域の経済データを調べることが目的でした。

柏崎刈羽原発では、5000人以上が働いています。柏崎市内には柏崎刈羽原発の敷地内での仕事を請け負う協力企業もあります。原発があることが地域経済を考える上で大きな要素になります。

一方で、自動車エンジン部品製造の「リケン」の大きな工場があります。今回わたしたちが設定した基準に照らし合わせると、原発以外の企業では「リケン」との関係が深い地域とも言えます。

インタビュー編でお話を聞いた日本総合研究所の藻谷浩介さんは、原発に頼らない地域の特色を生かした産業の活性化を訴えていました。柏崎市のデータからどんなことが見えてくるでしょうか。

・日本海に面し、新潟県の中央部付近に位置する

・人口は県内30市町村で6番目に多い(2023年1月1日時点、新潟県発表)

・人口は7万7333人(2024年1月31日時点)

・東京電力柏崎刈羽原発がある

・自動車エンジン部品製造「リケン」の大きな工場がある

※人口は住民基本台帳に基づき、外国人を含む

新潟県「令和2年度市町村民経済計算」を基に作成

2011年度から2012年度に総生産額が減っていますが、原発の運転が止まったためです。2012年度からは、全体的に見ると横ばいの期間も多そうです。柏崎市はどう受け止めているのでしょうか。

「ここ10年間の総生産額は減少傾向にありますが、全体の4分の1を占める製造業は安定しています。各企業の努力によるところが一番大きいですが、市の支援も有効に活用してもらえたのかなと思います」

原発が建っている自治体なので、原発を産業の中心に据えて発展してきたのだと思っていました。

「いいえ、産業振興の中心は約100年の歴史を誇る製造業です。柏崎市では土地取得や電気料金への助成をアピールしつつも、地道に誘致活動に取り組んできました。最も新しい産業団地である「柏崎フロンティアパーク」が2021年にすべて分譲、貸借済みとなったので、次の誘致活動に向けて、新たな産業団地を造成するための計画を検討しています」

行政も原発以外の産業で地域の活性化を図ろうと力を入れているものの、上昇局面に向かっていくのは大変だということなんですね。

◆終わりに…

4市とも製造業を中心とした産業振興に力を入れている様子は共通していたけど、総生産額のデータを見ると傾向に違いがあったね。

今回取材した新潟県外の3市はおおむね総生産額が右肩上がりだったけど、柏崎市は横ばいという結果だったね。

原発以外で産業の活性化を図るためには、他のピースも必要なのかもしれないと感じたな。

柏崎市以外の3市は製造業の比率が高いこともあって、製造業の総生産額と市全体の総生産額の動きがほぼ一致していたね。でも、それぞれの市によって産業と経済状況の関わりには差があるから、簡単に何か結論は出せないな。

人口とか他のデータも見たり、対象自治体や期間を広げて調べたりすれば、もっと分かることがあるかもね。

原発問題は難しそうだと敬遠していたけど、少しずつ身近に感じられるようになってきた!

これからもデータを使いながら取材をたくさんして、もっと原発問題に詳しくなりたいね。よし、明日からも仕事を頑張ろう!

長期企画の「地域経済編」では、自治体の総生産額や企業収支などの膨大なデータを、書類やパソコンの画面とにらめっこしながら検証しました。集めたデータのうち、紹介できたものは一部にとどまります。

集めたデータを改めて見返してみて、データや分析結果を出発点に、視野を広げてもう少し調べてみたいという気持ちが湧いてきました。そこで生まれた企画が、「記者がチャレンジ!原発問題データラボ」です。このチャレンジが、原発問題への関心に少しでもつながったら…。そんな願いも込めて取り組みました。

(この企画は報道部・監物和、小林夏音が担当しました。グラフィックスはデジタル・グラフィックスセンターの伊藤五月が担当しました)

× ×