赤谷線

-

9月にストーブ 東赤谷駅の初秋

赤谷線に関係する写真の中で、確認できる範囲で最も古いのがこの1枚。撮影は1969年の9月である。当時の新潟日報夕刊によると、赤谷線の終点「東赤谷」は既にススキにすっぽり包まれている。駅員は「ここ2、3日は朝晩10度ぐらいなんで、私物のストーブを出しました」。駅長以下5人。「何となくストーブのまわりに集まる」という。田舎の駅らしい穏やかな空気が写真から流れてくる。奥の方に見える硬券の切符の棚が懐かしい。

-

急こう配を上る C11型機関車

1969年10月の撮影。撮影場所は不明だが、10月15日付新潟日報朝刊に掲載された記事の写真説明によると「1000分の33.2と、支社管内では最大のこう配を行くC11型」とあるので、赤谷-東赤谷の間と思われる。鉄道友の会会員で、いまは亡き瀬古龍雄氏が、1983年に新潟日報夕刊に連載した「ローカル線有情 赤谷線」によると、C11形式は1972年まで赤谷線で貨物を引く姿が見られたという。瀬古さんによると、廃線直前の赤谷線には、急こう配に対応できる「キハ52」や「キハ58」といった、1両に2基のエンジンを搭載した強力な気動車が投入された。

-

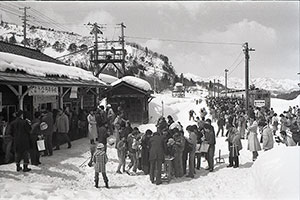

ストライキ明け 東赤谷駅の風景

1975年12月4日に掲載された東赤谷駅の写真である。「ストライキ権を奪還するためのストライキ」、いわゆる「スト権スト」によって列車は8日間にわたって運休した。その影響は全国に及んだ。東赤谷駅では駅長以下5人の職員が、運転再開に向けて駅舎の窓ふきや、雪に備えて植木の冬囲いを行った。当時の駅利用者は小学生19人、中学生28人。スト中は新発田市教育委員会がチャーターしたバス3台で通学したという。上り6本、下り5本というダイヤで、ただでさえサビ付きやすいレールは8日間のストですっかり赤茶けたという。記事はこんな一文で結ばれている。「構内に延びるスイッチバック式の引き込み線の上にそびえる飯豊連峰は真っ白。しばし客の途絶えた待合室に、ポツンと立っているダルマストーブも、赤くサビついていた」

-

列車内に響いた 児童や生徒の声

赤谷鉱山の衰退にともなって、赤谷線は「鉱石運搬」という当初の任務から、「通勤・通学の足」としての役割を担うことになる。写真は赤谷駅。大勢の児童や生徒が雪の中を歩いている様子がよく分かる。1976年2月21日朝刊に掲載された。記事は、連載「ああローカル線」の4回目。当時は通勤・通学客のために朝3往復、夕方3往復。土曜日はこのほかに昼過ぎに1往復が走った。新発田駅発午後3時33分の列車に記者が同乗し、車内の様子を紹介している。始発では高校生たちが乗り込んでくる。次の「東中学校前」では中学生たちがどっと乗車。東中は73年に四つの中学校が統合してできた学校で、米倉や赤谷方面から列車通学する生徒が多く、全校生徒約540人のうち、半数近くが列車通学していた。五十公野小や赤谷小に通う小学生たちも列車で通っていた。

-

合理化の提案に 地元は廃線警戒

「100円を稼ぐのに893円もかかる(1975年度)」超赤字線」といわれた赤谷線。国鉄は地元に対して「赤谷駅を業務委託駅とし、米倉駅を4人勤務から2人勤務体制とする」という合理案を提案した。その先に見え隠れする廃線案。地元は警戒感を強めていると、77年3月3日の朝刊は伝えた。写真は77年4月1日から業務委託されることが提案された赤谷駅。

-

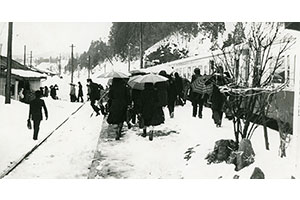

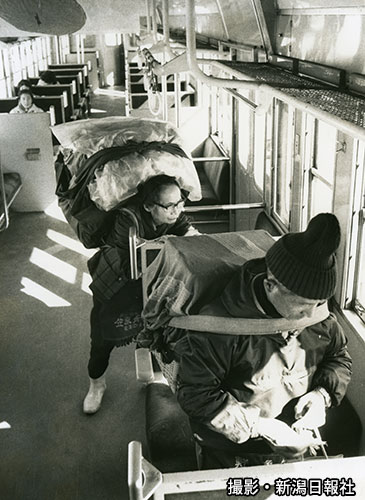

たくましい姿の「かつぎ屋」さん

大きな荷物を背負って列車に乗る姿がたくましい。山間部の集落に食料品などを運ぶ、通称「かつぎ屋さん」と呼ばれていた人たちである。時代が進むにつれて、村々には車を使った「移動市場」が入るようになり、「かつぎ屋さん」の出番も次第に減っていったという。写真は1980年3月19日朝刊の赤谷線特集に掲載された。

-

「赤谷線を守れ」廃線反対の集会

1981年3月6日の写真である。新発田市の外ケ輪(とがわ)小学校の体育館で、赤谷線の廃線に反対する「住民の足を守る新発田市民会議」が集会を開いた。労働組合員ら約1000人が集まり「赤谷線の存続を勝ち取る決議案」を採択したあと、会場から新発田駅までの約2キロをデモ行進した。

-

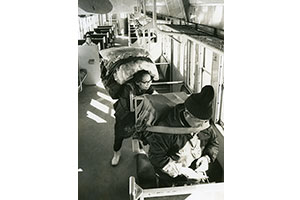

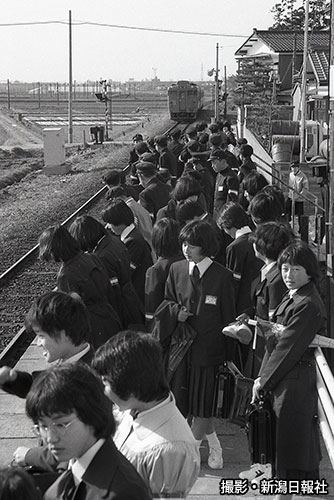

通学の中学生でにぎわうホーム

1981年4月12日の新潟日報朝刊に掲載された写真。赤谷線「東中学校前駅」のホームのにぎやかな風景である。運転免許を持たない学生や高齢者の利用はあったが、マイカーの普及にともなって、鉄道の利用は減り続けていた。当時の国鉄は、膨らむ赤字を削減するために、さまざまな合理化を進めた。新潟鉄管理局の幹部は新潟日報のインタビューに「一つ一つ赤字原因を減らしていかないといけない」と、厳しい現状を訴えている。

-

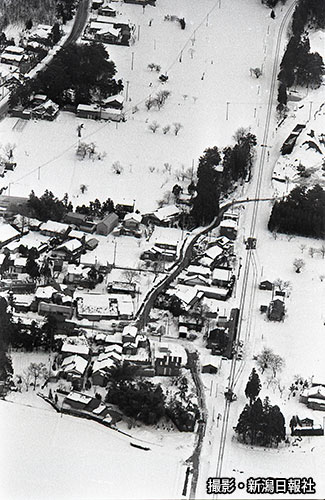

廃線まで2年余 赤谷線の冬景色

1982年1月22日の新潟日報の掲載された航空写真。白銀の世界に、米倉駅(画面中央の右下)と2本の線路がはっきり見える。モノクロのコントラストが美しい。84年春の廃線まで残すところ2年と少し。

-

廃線前年の晩秋 気動車が行く①

古い時代の新聞を調べていると「記事は保存されているが写真がない」。逆に「写真は保存されているが記事が見当たらない」ということがある。今月紹介する赤谷線の風景3枚は1983年秋に撮影されたものと思われる。翌84年春に廃線されることが確実になり、紙面で赤谷線の特集を組んだようであるが、その紙面を見つけることができなかった。写真の撮影場所や詳細な日時は不明である。線路際のススキが晩秋の気配を漂わせる。人影の見えない山間に響く気動車のエンジン音が聞こえてくるようだ。

-

廃線前年の晩秋 気動車が行く②

前述の特集が組まれたのは1983年の秋。同じ年の春に、「鉄道友の会」の会員で、今は亡き瀬古龍雄さんが新潟日報に「ローカル線有情 赤谷線」の連載を執筆した。連載の中で瀬古さんは、赤谷線に気動車が導入されるのが遅れたのは、赤谷-東赤谷間に33パーミルという急勾配があったためと解説している。瀬古さんいわく「この区間は2両のうち1両に2個エンジンの強力気動車を連結しないと山が上れない。キハ52という強力気動車の配置で、ようやく赤谷線の近代化が実現した」(連載4回目「働いた車両の数々」より抜粋)。その赤谷線を気動車が行く。

-

廃線前年の晩秋 気動車が行く③

「鉄道友の会」の会員だった瀬古龍雄さんが(故人)が、1983年春に新潟日報に連載した「ローカル線有情 赤谷線」の5回目の末尾にこんなくだりがある。「ある日、東赤谷駅を発車して間もなく野猿をみた。立木の大枝に顔は見事に赤く、毛は銀灰色に輝きすばらしい野生の美しさ。消えさろうという鉄道を惜しんでのおでましであろうか」。この写真を見ていても、野猿が出てきても不思議ではない雰囲気を感じる。

-

雪原を行く

廃線まで2カ月あまりとなった赤谷線を2両編成の気動車が行く。撮影は1984年1月。撮影場所の詳細は不明。

-

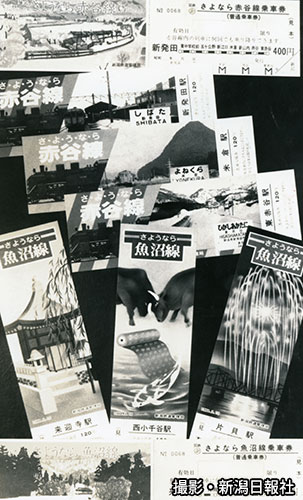

サヨナラ切符

新潟鉄道管理局(当時)は、1984年3月末に廃止されることになった赤谷線と魚沼線の記念入場券を作った。赤谷線は5枚組(新発田、五十公野、米倉、赤谷、東赤谷)480円。魚沼線は3枚組(来迎寺、西小千谷、片貝)300円だった。

-

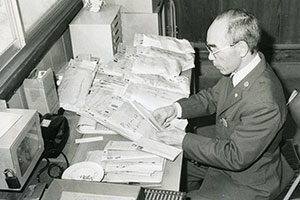

どっと予約

記念切符が3月10日から発売されることを知った全国の鉄道ファンから、予約申し込みが殺到した。1万5000セットを用意したが、3月5日時点での予約は4000組に達したと、当時の新潟日報は伝えている。写真は、切符の購入を申し込む郵便物の山をさばく赤谷駅職員。

-

駅名標を守る

廃線が目前に迫った赤谷線の赤谷駅では、駅の表札である「駅名標」を5寸くぎでしっかり固定した。一部の心ない「マニア」が、国鉄の備品を記念品として持ち去る事例が多発しているため、盗難防止対策としての「くぎ付け」だった。ちなみに廃線後の備品はすべて国鉄資材センターに搬入され、その中から博物館等に寄贈するものや、競売に掛けるものなどを決めたという。写真は1984年3月撮影。

-

さよなら列車

1984年3月18日、赤谷線で「さよなら列車」が運行された。新発田駅10時40分発の列車には約250人が乗り込んだ。3番ホームにはカメラの放列ができ、多くのファンが「さようなら 赤谷線」と書かれたヘッドマークを掲げた先頭車に向かって盛んにシャッターを切った。

-

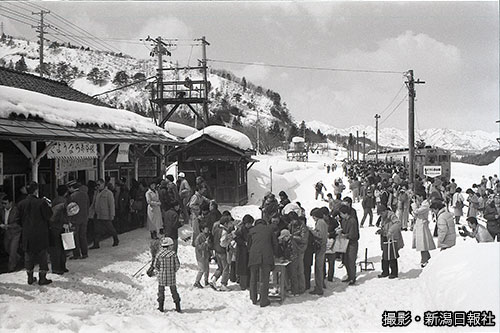

満員御礼

赤谷線に乗れる最後の日曜日となった1984年3月25日。新発田駅には「記念に乗ろう」という人たちが殺到した。午前8時22分発の列車は定員を超す370人が乗車。午前10時40分発は定員の200パーセント、664人が乗り込んだ。結局、1日の総乗客数は2000人近くに達し、1925年の開通以来、最高を記録した。写真は終点の東赤谷駅。駅舎の内も外も大混雑となり、構内に設けた売店では記念品が飛ぶように売れたという。

-

廃線から2年

1984年3月末に廃線となった赤谷線の東赤谷駅。この写真は2年後の86年、新潟日報朝刊の連載記事「どうなる新鉄局 第1部 ローカル線」第6回に掲載された。廃屋となった駅舎が時間の経過を物語る。

-

廃線から13年

時はさらに流れて1997年。廃線から13年が経過した。新潟日報の特集「旧赤谷線 廃線跡を歩く」(5月2日付)に掲載されたのがこの1枚。五十公野駅があった付近の線路跡はサイクリングロードに生まれ変わっていた。東赤谷の駅舎は既に姿を消したと記事は伝えている。

-

バスが走る

この特集には棚橋川に架かっていた鉄橋の写真も。かつてレールが敷かれていたルートは県道になり、路線バスが走っている。行き先は「東赤谷」=新発田市上赤谷付近で撮影