人口減少が進む中、新潟県経済はインフラやコンテンツを生かし、人や企業をいかに呼び込むかが課題となっている。JR新潟駅は2024年春、約60年ぶりに大規模リニューアルし、周辺で再開発が進む。妙高地域では外資系不動産投資ファンドがスキー場を買い取り、再生に動き出した。新潟市や長岡市ではITベンチャー企業が集積する。選ばれる地域に向け、エリアの価値向上を目指す新潟県内各地の「狂想曲」を追う。(7回続きの1)

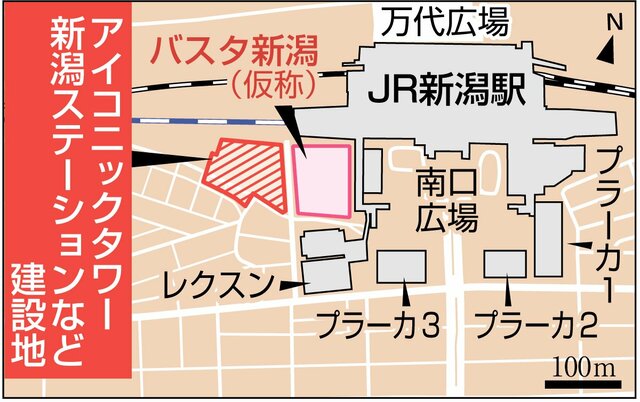

新潟駅南口に隣接する新潟市中央区花園1。2025年完成予定の30階建てマンション「アイコニックタワー新潟ステーション」や、10階建てオフィス、駐車場の建設に向け工事が着々と進む。

国際総合計画(新潟市中央区)や日生不動産販売(新潟市中央区)などが開発するこのタワーマンションは、1億円ほどの部屋もあるが、ほぼ駅直結の利便性と「タワマン効果」で県内だけでなく首都圏などからの関心も高いという。オフィス棟には専門学校が入る予定で、企業が専門学校から人材供給を期待できる点も特徴だ。

リニューアル工事が進むJR新潟駅。拠点性や誘客力の向上が期待される=新潟市中央区(新潟日報社ヘリから)

大型体育施設(アリーナ)やホテル、コンベンション施設…。隣接地で整備が予定されている中長距離バスターミナル「バスタ新潟(仮称)」では、上層階の活用に向けて関係機関が検討中だ。

新潟商工会議所の福田勝之会頭は「駅は新潟市の顔。県内各地の観光地などに導く出発点になる」と期待する。バスタについても「インバウンド(訪日客)や若者が利用し、(情報発信してくれれば)県内のPRにもなる」と力を込める。

ただ、国が2023年9月に発表した基準地価で商業地の変動率は、石川県がプラス0・5%、富山県がプラス0・4%だが、新潟県はマイナス0・8%。商業地の最高価格で比べても金沢市は新潟市の約1・8倍だ。15年の北陸新幹線開業で北陸の投資や開発が活発化する中、県都の核となる新潟駅は当初予定より整備が遅れた。新潟県は長野など観光県と比べ外国人宿泊者数の伸びも乏しく、交流人口拡大も課題だ。駅周辺再開発は反転攻勢の好機だが、「外需」を取り込む戦略や仕掛けはなかなか見えない。

◆目的は箱物よりもソフトの充実、「個性」どう打ち出すか…

JR新潟駅の脇で建設が進むアイコニックタワー新潟ステーション。近隣にある、タワーマンションを含む複合施設「LEXN(レクスン)」と共に「ツインタワー」(開発関係者)として駅周辺のシンボル的存在となる可能性を秘める。

ほぼ駅直結という「希少性の高い場所」にタワーマンションを造り、人流増による活発化を狙う。隣接する2026年完成予定のオフィス棟は産学連携やビジネス拠点として、IT企業や県外企業の新潟拠点などの誘致が期待される。

タワーマンションなどの建設工事が進むJR新潟駅南口エリア

開発する国際総合計画(新潟市中央区)の桐原隆晃・事業推進室長は「感染禍で首都圏のオフィス需要は変化したが、地方は需要が見込める。(人材確保を見据え)県外や首都圏の企業が新潟を選んでくれることを期待している」と語る。

周辺には、複合施設プラーカにイノベーション(技術革新)拠点「NINNO(ニーノ)」や起業支援拠点「SN@P(スナップ)」などがあり、起業やイノベーションの動きが活発化している。

駅周辺再開発について、ニーノなどを運営する木山産業(新潟市中央区)の木山光社長は「箱物が目的ではなく、食やスポーツなどの文化、イノベーションに力を入れ、次の時代を見据えて活動する人たちが増える環境づくりが必要だ」とソフト面の重要性を説く。

2010年に完成した商業、オフィス、マンションの複合施設「LEXN」=新潟市中央区

上越新幹線の開業から40年余り。新潟駅周辺は建設から50年ほど経過した建物が多く、建て替え時期を迎えたことが再開発の要因となっている。全国の駅や周辺再開発に詳しい日大名誉教授の岸井隆幸・計量計画研究所代表理事(都市計画学)は「地方都市にとって数十年、100年に1度の大きなプロジェクト。まちの在り方を広く議論するチャンスだ」と指摘する。

ただ、新潟駅は他の地方都市の駅と同様に「顔や個性が見えにくい」との声もある。JR東日本新潟支社は今回、吹き抜け広場「ガタリウム」を駅内に整備し、商業施設も主に「地元利用」を想定しつつ地域外からの来訪者にも対応する「全方位型」施設を目指す。

大きなひさしや列柱による「門前回廊」が印象的なJR長野駅の開発などに関わった岸井代表理事は「地方は東京と違うものがあるから価値があり、まちの特徴が人を引きつける。新潟はどんな個性を打ち出していくのか」と問いかける。駅と周辺を一体的に整備し、人の動きや住民の活動を引き出すことがエリアの魅力向上につながるという。

新潟県外の企業と燕三条地域の工場をつなぐ「燕三条こうばの窓口」=JR燕三条駅

新潟県内では、燕三条地域がものづくりに光を当てたイベント「燕三条 工場(こうば)の祭典」を展開。駅の中に工場をイメージした「燕三条こうばの窓口」を設けた。駅にまちの要素を取り込み、来訪者と工場をつなぐアイデアは異彩を放っている。

窓口づくりに関わったメソッド(東京)の山田遊社長は「駅の中で工場を感じ、地域の特徴に触れてもらうことを大事にした」と語る。その上で「客を奥へ奥へと引き込むことが商売の鉄則。新潟駅の取り組みは燕三条地域や県内他都市にも影響する」と注視する。

JR新潟駅南口=新潟市中央区

新潟駅と共に注目されているのが、中長距離バスターミナル「バスタ新潟(仮称)」。人を呼び込む役割が期待され、バス施設の上層階に何を置くか、どんな旗を掲げメッセージを出すかによって県都の方向性や今後の拠点性にも影響する。国土交通省が計画するバスタは調査中を含め全国で23カ所あるが、本州日本海側は新潟市だけ。県内開発関係者はこう推察する。

「国の期待の表れがバスタだ。日本海側の拠点都市の新潟が、(インバウンドなどでにぎわう)石川や長野などと比べ活性化が遅れていないかと叱咤(しった)激励する意味があるのではないか」

× ×

▼連載一覧はこちら

- <2>妙高高原で高級ホテル軸にリゾート開発、外資系の“波”は地方へ

- <3>新潟駅と万代シテイの“共存”、でも「地盤沈下」はじわじわと…

- <4>「人」巡り県外IT企業と県内自治体は“ウィンウィン”な関係?

- <5>知名度アップ、地方に浸透…スポーツ参入は企業側も“おいしい”

- <6>「日本三大」が誇る求心力…長岡に花火が上がりお金が落ちる?

- <7>新潟市西蒲区に集積「未来型農業」とは?農業×IT「刺激的」

▼合わせて読みたい