「第4部 もう一つの道」紹介

2011年3月の東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。から間もなく4年。政府はいま、原発をベースロード電源運転コストが低く、安定的に高効率な発電が可能とされる電源(発電設備)。日本では石炭火力、水力、原子力、地熱がベースロード電源に位置づけられている。開発地の制限などから新規に開発することが容易ではないという特徴もある。国の説明によると、需要のピークに合わせて発電する電源を「ピーク電源」といい、ピーク電源は揚水発電、石油火力などが該当する。発電コストは高いが、出力を容易に変えることができる。ベースロードについてコストが安く、需要に応じて出力の変動ができる天然ガスなどの電源を「ミドル」電源としている。と位置付け、一定規模での維持を目指している。本当にその道しかないのか。15年2月、日本記者クラブ欧州取材団として、スウェーデン、アイスランド、ドイツを訪れた。各国は原発に頼らない「もう一つの道」を模索していた。(文中敬称略、全10回)

<1>スウェーデン、脱原発へ転換

スウェーデンには原発が10基あり、国内の発電電力量の38%を占める。そんな国のエネルギー責任者から、意外な言葉を聞いた。「私たち政府は、スウェーデンの電力が再生可能エネルギー100%になるよう目指している」

<2>30年前にフィルター付きベントを設置

スウェーデンのオスカーシャム原発は武骨で無味乾燥だ。ただ、地元住民の安全を守る備えは柏崎刈羽原発よりも進んでいた。「あの丸い建物がフィルター付きベントです」。

<3>ベント設備設置で対策強化、隣国への配慮も

スウェーデンの首都、ストックホルム郊外にある原子力規制機関の一室。薄暗い室内で、プロジェクターがスカンジナビア半島南端にあるバーセベック原発の周辺地図を映し出した。もしこの原発で過酷事故が起きたら-。

<4>「核のごみ」の処分、地下への閉じ込めに難しさ

世界最大出力の沸騰水型炉を持つオスカーシャム原発3号機から数百メートル離れた地点に、トンネルの入口がある。原発から出た核のごみを地下深くに閉じ込める「地層処分」の技術などを調べる研究所だ。

<5>「核のごみ」最終処分地受け入れ、地元に「見返り」なし

核のごみの処分場候補地は、入り江を囲む森の中にあった。すぐ近くに原発3基の建屋が並んでいる。原発立地地域が核のごみも引き受けようとしている。

<6>産業大国・ドイツ、再生エネ80%へ歩み

ドイツ・ベルリンへ向かう機内からドイツ北部の農村地帯を見下ろし、息をのんだ。越後平野にも似た風景の中、白い風車がいくつも並ぶ。風力発電の施設だった。10基から数十基のまとまりが至る所にあった。

<7>自然現象による出力変動にリスク、気象予測で対応

2013年4月3日。ドイツの一部で太陽光発電の出力が予測の半分に落ち込んだ。目に見えないほどの薄い霧が太陽光を遮る特殊な現象が起きたのだ。

<8>ドイツ、国民が選んだ脱原発

ドイツは2022年までに国内の原発全17基を廃止する「脱原発」を決断した。今から7年後だ。本当に実現できるのか。原発6基を抱えるドイツ最大手の電力会社「エーオン」ベルリン代表部を訪ねた。

<9>アイスランド、地熱発電の開発に力

北極圏に接する島国アイスランドの凍(い)てつく荒野に立った。白く染まった山の麓に、もうもうと蒸気を噴き上げるプラント群が見える。国内最大出力のヘトリスヘイジ地熱発電所だ。

<10>アイスランド、熱資源を最大限活用

こけむした溶岩台地に神秘的な青白い水をたたえる広大な湖があった。この国最大の観光地、ブルーラグーン。湖でなく、露天の温泉施設だ。アイスランドは地熱を電力以外にも活用している。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

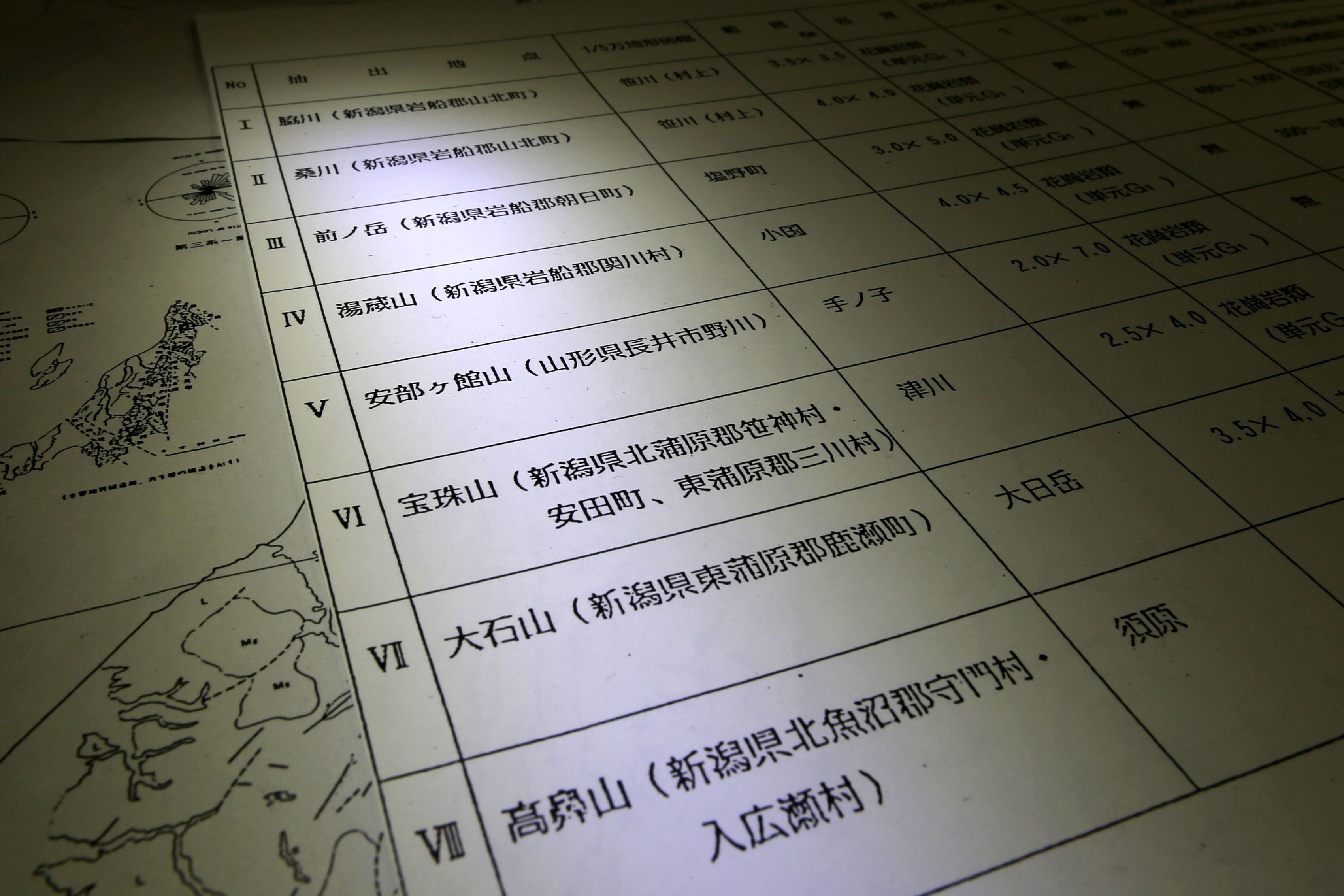

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

ドイツは2022年までに国内の原発全17基を廃止する「脱原発」を決断した。今から7年後だ。本当に実現できるのか。原発6基を抱えるドイツ最大手の電力会社「エーオン」ベルリン代表部を訪ねた。

「われわれにとってはうれしい話ではない。(安定供給に)大きな問題が生じかねない」

エネルギー担当のペーター・ホーハウス氏は語気を強めた。だが「エーオン」は2015年、脱原発に向けた組織改編を決めた。その説明に驚かされた。

会社を分割し、新生・エーオンの発電部門は再生可能エネルギー自然界に常に存在し、利用しても枯渇することがない化石燃料以外のエネルギー。発電時に温室効果ガスを排出せず、国内で生産でき、環境負荷が少ない。日本の法律では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが該当する。に特化するというのだ。従来の主力だった火力、原子力部門は切り離され、別会社に移管される。別会社は今後、原発の廃炉に向けた管理なども担うという。

ホーハウス氏は「大きな挑戦だ。わが社はエネルギー転換政策を批判してきたが、もう変化から逃れられない」と語る。

日本では、2011年の東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。を機に当時の民主党政権が「30年代までに原発稼働ゼロ」を決めた。だが、現在の安倍政権は原発維持に転換した。

大手電力を含む産業界が電力の安定供給の必要性を訴え、原発ゼロに反対していることが大きい。事故を起こした東電の社長、広瀬直己氏(62)も1月にインタビューした際、「原発という選択肢は持っておくべきだ」と強調していた。...