「歴史編・電力 首都へ[前編]源流」紹介

連載企画「再考原子力・新潟からの告発」の歴史編では、東京電力の前身の「東京電灯」が設立された1880年代から、国が柏崎刈羽原発の設置を認めた1970年代までを、前、中、後編に分けて取り上げる。前編は、新潟県が東京の電力供給地として位置付けられた源流をたどる。(文中敬称略、全18回)

<1>90年前、県境を越えて初送電

第一次世界大戦後の不況が続く1922(大正11)年の10月20日。夜が明けつつある長野県境近くの集落、大割野(現・新潟県津南町)に突然、ごう音が響いた。

<2>東京へ初めて送電した「信越電灯」

新潟県内から電力を初めて東京へ送電した中津川第2発電所を運営していた信越電力。その創立時の第1回営業報告書が、東京大学経済学図書館に残っている。

<3>ビジネスチャンス

信越電力が新潟県から初めて首都圏に送電した1922(大正11)年からちょうど40年前。親会社となる東京電灯が創業に先立ち、一大デモンストレーションを行った。

<4>長距離送電で新潟が射程に

山梨県大月市に「東京送電水力発祥之地」と書かれた石碑がある。市内を流れる桂川で水力発電を行う東京電力駒橋発電所をたたえたものだ。

<5>民間で進む電源開発

「無尽の水力を開発して、石炭動力に代ふるは国民経済上きわめて必要なる事」。1910(明治43)年4月23日、新築したばかりの「ルネサンス式」の逓信省庁舎。集まった地方官を前に、水力発電の開発を推進する訓示が響いた。

<6>適地の中津川に地元が注目

新潟県から首都へ初めて電気を送った中津川第2発電所(津南町)は2014年1月下旬、深い雪の中にあった。無人化された建屋内はひっそりとし、発電用水車の軸の回転音が控えめに響く。

<7>地元発展を掲げ開発主導

1910(明治43)年に中津川での水力開発に目を付けた十日町(現在の新潟県十日町市)の有力者たち。その中心にいたのは、戦後、新潟県の初代民選知事に就いた岡田正平だった。

<8>新会社で大規模な発電計画

第一次世界大戦に伴って国内の工業生産が拡大していた1916(大正5)年、新潟県津南町を流れる中津川での大がかりな水力発電計画が明らかになった。

<9>新興財閥の「鈴木商店」、新潟県の開発狙う

「当地に有力なる発電場所あるを聞き、実地調査をいたすべく技師と同道してきたのである」。1916(大正5)年10月24日、十日町(現・新潟県十日町市)の料亭で、大柄な男が地元有力者たちを前に熱弁をふるった。

<10>大規模な開発競争に東電が参入

信濃川は上流の長野県では「千曲川」と呼ばれる。この千曲川から取り込んだ水を、新潟県津南町の信濃川沿岸まで水路で導いて発電する計画が持ち上がった。

<11>思わぬ地元外しで“円満解決”

第一次世界大戦による好景気は開戦から4年たった1918(大正7)年も続いていた。工業の発展に伴って都市部での電力需要が高まり、供給力不足が懸念された。

<12>地方からの供給を国策化

平民宰相、原敬による第一次世界大戦の終戦を告げる演説で始まった1919(大正8)年の帝国議会。発電用水利権をめぐる3月の委員会審議で、議員から地方批判とも取れる発言があった。

<13>開発に多額の借金

中津川沿岸の住民たちが水力発電への期待に沸いたことがある。1919(大正8)年5月1日、中津川下流の河岸で中津川補助発電所(新潟県津南町)の起工式が行われ、住民数千人が集まった。

<14>湯沢町でも県境を越えて送電

信越電力中津川第2発電所(新潟県津南町)が新潟県から初めて首都圏に送電した4カ月後、県境のもう一つの水力発電所も首都圏へ電気を送った。湯沢発電所(湯沢町)だ。

<15>「何に使うか」、長岡市に工場誘致

新潟県初の水力発電事業は、発電所着工直後に主導者であった長岡市の実業家、山口権三郎を失った。後を継いだ息子、達太郎は事業を続けるべきかどうかの選択を迫られた。

<16>需要・供給側共に業績悪化、東電に身売り

北越水力電気(新潟県長岡市)の社長、山口達太郎が新たな水力発電地点として着目した清津川は、日本三大峡谷の一つの清津峡で知られる急流だ。達太郎は、その群馬県境に近い三俣村(現・新潟県湯沢町)で取水する計画を立てた。

<17>電力会社の統合も国策に

湯沢発電所を建設中の日本水力電気(新潟県長岡市)が東京電力の前身の東京電灯に吸収された1922(大正11)年ごろ、全国でも電力会社の合併が進んでいた。その影に「大塊」と号した巨漢の政治家がいた。

<18>東京では供給過剰、使い道に悩む

大正時代に新潟県に建設され、首都圏へと送電した中津川第1、第2、湯沢の3発電所を合わせた最大出力は7万キロワット強に上る。1922(大正11)年の首都・東京の需要をほぼ賄える電力だった。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

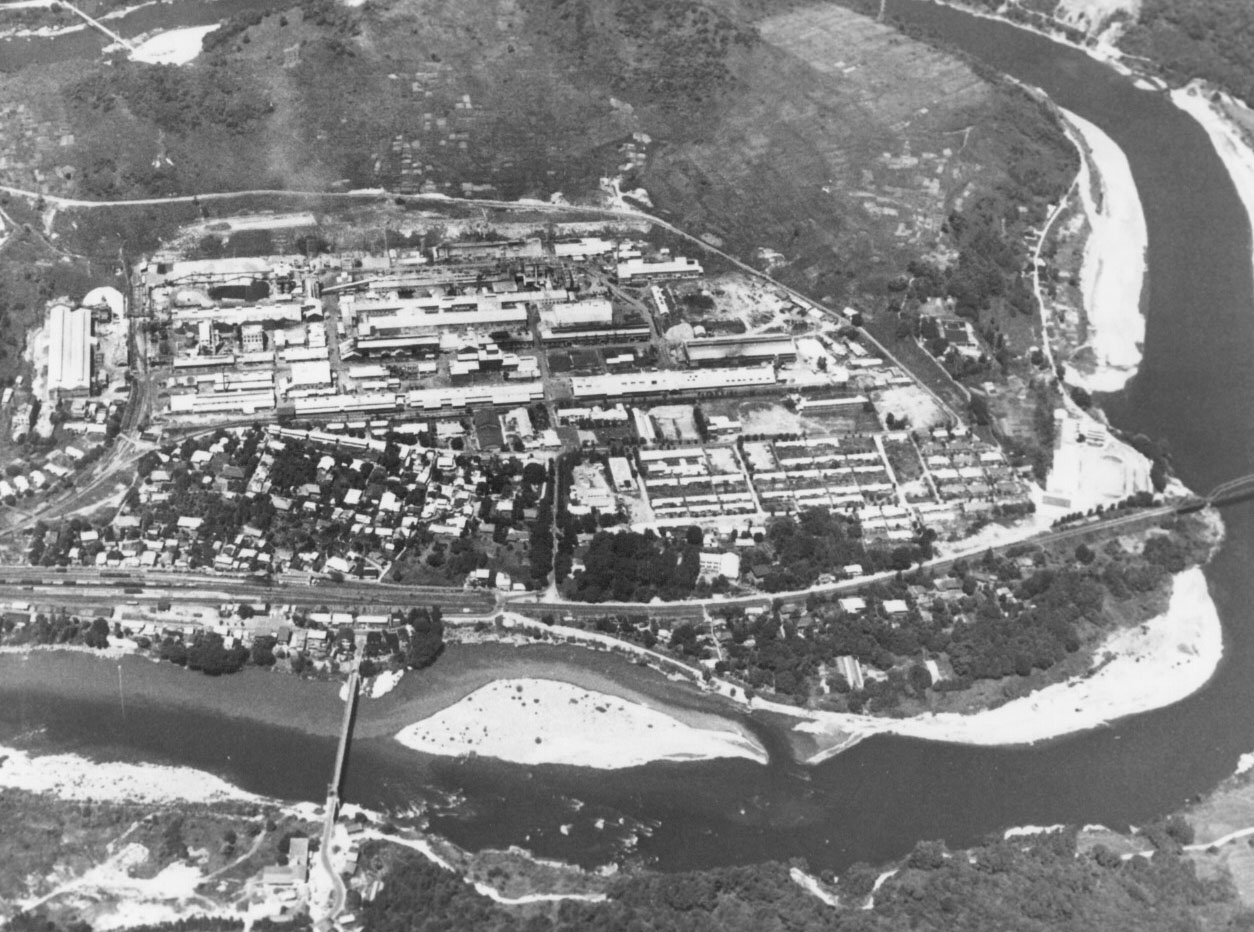

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

新潟県から首都へ初めて電気を送った中津川第2発電所(津南町)は2014年1月下旬、深い雪の中にあった。無人化された建屋内はひっそりとし、発電用水車の軸の回転音が控えめに響く。設置から90年が過ぎた今も現役を続けている。

「発電地点は、今から見ても水力発電の教科書で習うような最適地だった」。中津川第2を運転、管理する東京電力信濃川総合制御所(同)の所長田村正道(56)は、先人の目の確かさに感心する。

中津川は、長野県から県境の秋山郷を経て、津南町内で信濃川と合流する。下流の沿岸には河岸段丘の急斜面がせり出し、水力発電に欠かせない落差を備えている。

中津川流域が水力発電の適地として注目されたのは1910(明治43)年ごろ。国が全国で適地調査に乗り出すのと同じ時期だった。

同年6月25日付の十日町新聞は、水力発電所の適地を探す十日町(現在の十日町市)の有力者たちが...