第8弾 阿賀路

<下> 上流編

清らかな水 流域に恵み

おとなプラス 2022/04/09

雪解け水を含んで勢いを増した水の流れがキラキラとまぶしい。江戸時代の宿場町の姿を残す福島県下郷町の観光地、大内宿。周辺の山々からの湧き水が宿場町を真っすぐ通る水路で春の音を立てる。長く住民の生活を支え、旅人の疲れを癒やしてきた水だ。

「この水は高倉神社を半周して清められているんです」。前区長で大内宿の歴史に詳しい只浦豊次さん(67)が教えてくれた。

高倉神社とは後白河天皇の第三皇子、高倉宮

大内宿は当時、山本村と呼ばれていたが、以仁王が立ち寄った際、「宮中の大内に似ている」と言ったことから「大内」に改称したといわれている。

ここは江戸時代に下野街道(会津西街道)の宿場町として整備された。集落を見下ろす高台に神社をつくり、わざわざ水路を巡らせていることから、只浦さんは「会津藩主の保科正之公(1611~73年)が神道にもとづいてつくった」と推測する。「清められた水は水道ができるまで飲み水になっていた。今でも野菜を洗っている。でも、おむつはダメ」

水は清らかなまま、近くの小野川に流れ込み、数キロ下って阿賀川に合流する。県境で阿賀野川に名前を変え、長い長い旅の末に日本海へとたどり着く。

■ ■

大河には数え切れない水源がある。多くの支川(支流)のほか、山々からの湧き水が流れ込む。本県より阿賀野川上流の福島県で車を走らせながら、大河と人々の暮らしが織りなす地域の魅力を考えた。

(論説編集委員・中村茂)

ウイルス禍、癒やし求め 大内宿

江戸時代の宿場町そのままに、かやぶき屋根の民家兼店舗が並ぶ福島県下郷町の大内宿は、東北を代表する人気の観光地だ。東日本大震災前には観光客が年間100万~120万人に上り、新型コロナウイルス禍で減ったとはいえ、昨年も50万人を数えた。ただ、集落内では高齢化が進み、全49戸の中には空き家もある。集落の維持、保存が課題になってきた。

広い駐車場には関東からの車が目立つ。新潟ナンバーもちらほら。前区長の只浦豊次さん(67)が「新潟から会津への旅には歴史がありますよね」と、上杉景勝の会津への国替えから現代の学校の修学旅行まで説いた。

大内宿が観光地として有名になったのは、住民による屋根ふきなど保存活動の成果だ。大内宿観光協会会長の浅沼文雄さん(67)は住民憲章「売らない・貸さない・壊さない」の3原則を挙げて説明する。外部資本による開発や移住も拒んできた。一方、「若い人が減っている。祭りなどは若い人がいないとできなくなる」という懸念もある。

完全な空き家が1戸、夜に誰もいなくなる家や高齢者だけの家もある。

「でも」と只浦さん。「心を癒やせるこういう場所は必要なはず。社会的な不安があるときほど、人が集まってくる」と考える。ウイルス禍であっても観光客が絶えないのはその証であり、だからこそ保存活動に力を入れたい。

大内宿を一望できる見晴台に列ができた。「前から来たかった」という東京・練馬区の会社員男性(46)は妻(44)、娘(19)の写真を撮りながら「1年ぶりの家族旅行」と話した。男性の背後から、マスクをしていても笑顔だと分かる母娘の姿を撮らせてもらった。

湯煙越しに渓谷を一望 芦ノ牧温泉・湯野上温泉

福島県の阿賀川沿いには芦ノ牧温泉(会津若松市)と湯野上温泉(下郷町)がある。どちらも崖上に旅館が並ぶ。

芦ノ牧温泉の開湯は1200年前といわれる。しかし、120年ほど前に道路が開削されるまで行き着くのが困難で、「幻の温泉郷」ともいわれた。

宿「大川荘」では川に向かって段々になっている風呂から渓谷の絶景を見られる。おもてなし課長の室井健一さん(54)は「対岸の山には春に若葉、秋に紅葉、冬にきれいな雪景色が見える。季節を感じられる場所」とアピールする。

湯野上温泉も渓谷の景観を堪能できる。奈良時代に発見され、江戸時代から会津の奥座敷の湯治場としてにぎわったという。

ホテル大坂屋4代目社長の白石武さん(71)によると、源泉は河原にあり、「傷を負った猿が見つけた温泉といわれている」。同ホテルは50年ほど前まで別の所に立地し、百段くらいの大きな階段を下りて河原の温泉に入った。「大きな坂を上り下りするから大坂屋になった」そうだ。

源流訪ね出合った絶景

阿賀野川・阿賀川の源流は福島県南会津町と栃木県日光市との境界にそびえる荒海山(1580メートル)。福島県下郷町から南会津町へ阿賀川沿いの道を車で走ると、断崖や奇岩が美しい渓谷に何度も出合った。時折、残雪がまぶしい荒海山の山頂も見えた。

途中の渓谷には建設中の巨大なアーチ橋もあった。県南会津建設事務所によると、会津若松市と南会津町を結ぶ会津縦貫南道路の一部、国道118号の「下郷大橋」で、橋長は342.5メートル、アーチ支間は全国で8番目に長い200メートル。本年度中に完成予定という。

景勝地として有名な下郷町の「塔のへつり」は、塔が立ち並ぶような断崖という意味。浸食と風化を繰り返してつくり出された景観で、1943年に国の天然記念物に指定された。

断崖を見下ろすように建つ土産物店「芳賀商店」の芳賀津有子さん(52)が「水の色は普段グリーン。年に何度か、台風の後は青くなる」と店内の写真を指さした。「いつもは来られない人に『こんなときもあるよ』とお伝えしたい」からと毎日撮ったときもあった。「大水が出ると、水位が上がって怖いときもある」とも打ち明けた。そんな暴れるときがある川だからこそ、絶景がつくり出されたのだろう。

南会津町の会津高原尾瀬口駅(会津鉄道・野岩鉄道)で阿賀川の源流への行き方を尋ね、さらに国道352号を南西に進んだ。しかし、荒海山への林道入り口には雪と「通行止め」の文字。町商工観光課に電話をかけると、通行止めの解除は毎年5月の連休後という。流路延長210キロの大河の源流まで、あと10キロほどのところでUターンすることにした。

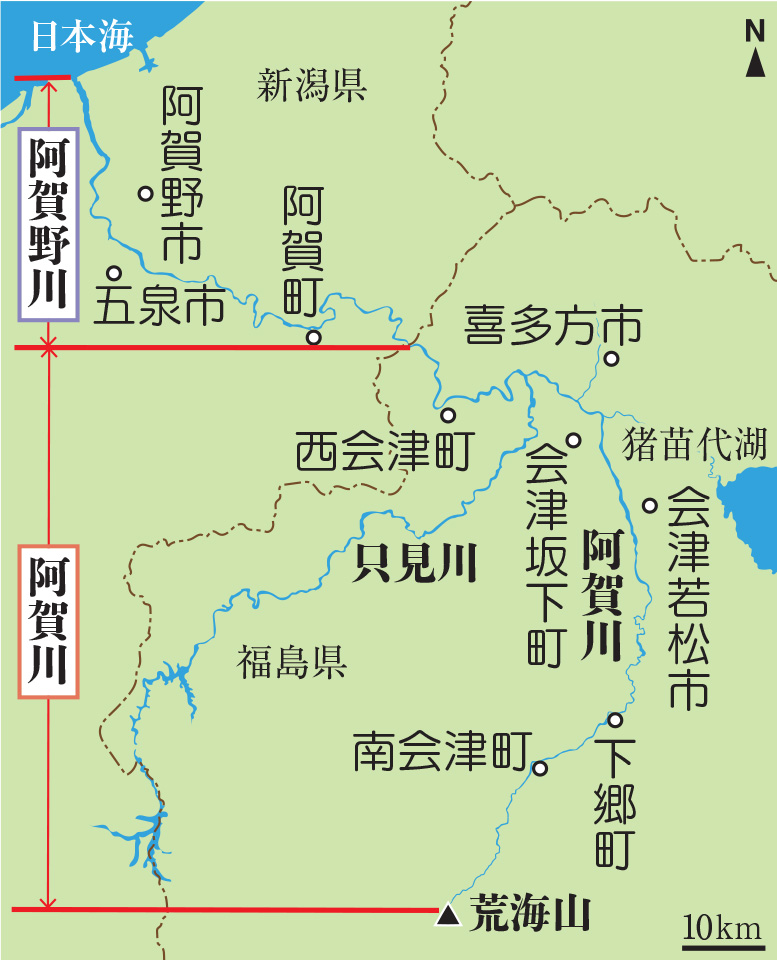

只見川が本流なら長さは全国4位に

阿賀野川は流路延長210キロで、全国10番目に長い。流域面積は7710平方キロで、全国8番目に大きな川だ。ただ、福島県内で阿賀川を本流(本川)とせずに、支流(支川)の只見川を本流とすれば、長さは260.9キロに延びて、全国4位になる。

阿賀川は123キロ、只見川は145.2キロ。阿賀野川は河口から87キロで福島県境に入り、阿賀川となる。そこから28.7キロ上流で只見川が合流する。阿賀川は残り94.3キロで、只見川より50キロも短い。

ただ、只見川は川幅が狭いため、これを本流にすると、阿賀野川の流域面積はぐっと小さくなりそうだ。

また、阿賀川が会津盆地を流れ、城下町や新田開発、舟運などで重要な役割を果たしたことには間違いない。