第8弾 阿賀路

新潟日報 2022/04/27

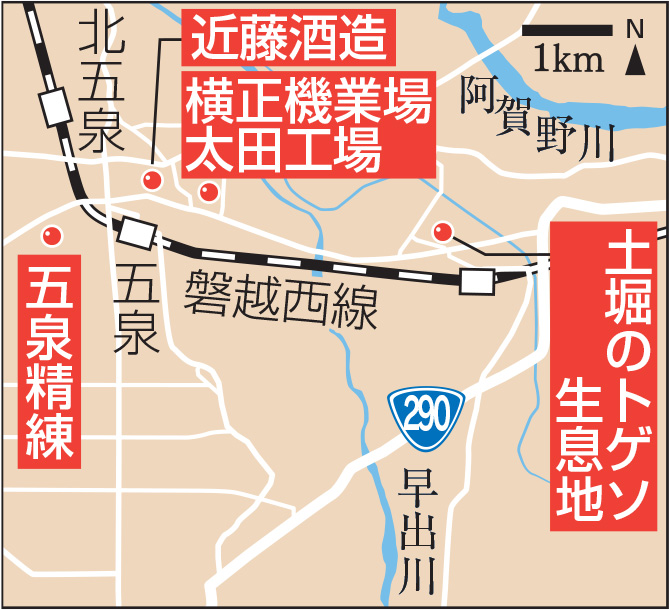

五泉市と阿賀野市、阿賀町の魅力を発信する新潟日報社のプロジェクト「未来のチカラ in 阿賀路」。3市町と隣の福島県西会津町は阿賀野川とその支流を含めた流域のめぐみを共有しています。阿賀路をたどって各地を訪ね、4回にわたり、人々が織りなす文化や歴史、産業、芸術を紹介します。初回は五泉市編です。

五泉市編

豊富な地下水 生活支え

五泉市は周囲を山々に囲まれ、北を流れる阿賀野川や南からの早出川が大地を潤す。古くから地下水や湧き水が豊富で、市民の暮らしやなりわいを支えてきた。今も地下水や湧き水を活用する現場を訪ね、その価値を見つめ直した。

<五泉市>

人口/4万7776人(2020年3月末現在)

世帯数/1万8953世帯(同)

面積/351.9平方キロメートル

市の木/サクラ

市の花/ボタン

伝統の絹織物

清らかさ、産業発展に寄与

織機が「ガッシャン、ガッシャン」と音を立てながら、無数の縦糸に横糸を織り込んでいく。

創業1900(明治33)年、五泉市吉沢1にある老舗、横正機業場の工場で繰り広げられる光景だ。

市の伝統産業である絹織物業は、地下水との関わりが深い。五泉が日本三大産地に数えられる「白生地」を作る工程で、昔から地下水が使われてきた。

横糸は油剤などを加えた地下水に浸され、ぬれた状態で使われる。

こうした技法は「

白生地は染色前の白い生地で、最終的に黒紋付きや法衣などになる。五泉の地下水は鉄分が少ないため、糸を長時間、水に浸しても茶色くなりにくく、白生地作りに適している。

絹糸は蚕の糸からできていて、織っただけではシルクならではの光沢はなく、手触りも硬い。生地は五泉精練(横町3)の工場に送られ、ここでも地下水を使って「精練」が行われる。

精練は、せっけんなどを加えた高温の地下水に生地を浸す作業で、糸の外側の余分な層を取り除くことで、上質なシルクになる。浸す時間などによって生地の風合いが変わる繊細な作業とされ、清らかな地下水が役立ってきた。

五泉精練は、精練を担う市内唯一の企業。工場では地下水からミネラル分などを取り除いた上で、数多く並べた浴槽のような容器に入れて作業を行う。使用する水量は1日120~130トンほどに上る。

横正機業場社長の横野恒明さん(46)は、自然の恵みに感謝している。「普段は意識しないが、きれいな水があったから織物産業が発展したと思う」

水道水

ほぼ全量、深井戸から

五泉市では水道水のほぼ全量が、井戸からの地下水で賄われている。市によると、河川やダムなど他の方法に頼らない自治体は県内でも3分の1ほどにとどまる。

市は五泉、村松、東部の3浄水場の周辺を中心に15の深井戸を設けている。山間部でごく少量を河川から取水しているが、年間の総取水量約710万トンのほぼ全量を深井戸からの地下水が占める。

清らかな地下水を水道水にすることで消毒の薬剤量を減らせるほか、財政負担を抑えられる利点がある。

市によると、河川からの取水は平野の都市部で多い。一般に河川水を利用する場合、大型の取水設備や浄化設備が必要になり、費用がかかる。消毒剤の使用量も深井戸の地下水を利用する場合より3、4倍多く要るといわれている。

五泉市では深さ80~140メートルの井戸から日々、きれいな水がくみ上げられている。水は法令上最小限の消毒がされた上で、配水池を通じ、各家庭や工場などに送られている。

市内の水道料金は県内の平均的な水準で、特段安いわけではない。しかし、人口減少や水道インフラの老朽化が全国的な課題となる中、市は保有設備が少ないため、財政負担を抑えられるという。

市上下水道局浄配水係の梁取一成係長(53)は「五泉の水はきれいでおいしい。大きな設備投資も人件費もかからない」と胸を張った。

川魚「トゲソ」

清流が格好のすみかに

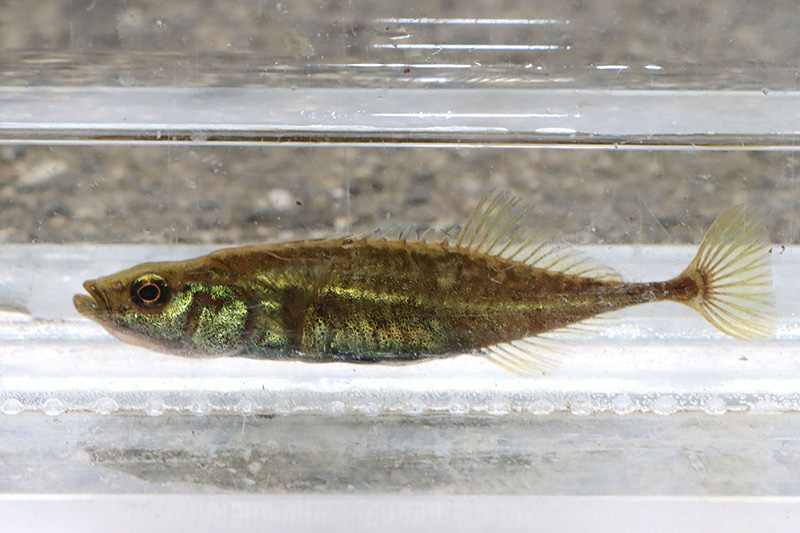

きれいな水を好み、「環境の見張り番」「清流のシンボル」といわれている絶滅危惧種の川魚「イバラトミヨ(通称トゲソ)」。五泉市内の豊富な湧き水は、体長4~6センチほどのトゲソにとって格好のすみかとなってきた。

市内には澄んだ湧き水が流れ込む水路がいくつもある。住民らでつくる「五泉トゲソの会」は20年ほど前から毎年、土堀など市内2カ所で生息数を調べ、この10年間は年50~400匹ほどを確認している。

土堀の調査地点は、人が両岸をまたげるほどの小さな水路。上流からの清らかな水に加え、所々で周囲の緑地から湧き水が流れ込む。近くの水路では、底から砂を巻き上げて水が湧き上がる様子が見え、湧出量の豊富さが伺える。

トゲソの会によると、かつては家庭からの排水が流れ込んだり、水路がコンクリート化されたりしてトゲソは数を減らした。近年も天敵のアメリカザリガニの増加などの影響か、なかなか数が増えないという。

トゲソの会は生息域の清掃活動や観察会のほか、学校でトゲソや環境の大切さを伝える活動に取り組んでいる。理事長の中村吉則さん(74)は「清流のまち五泉のシンボルを守るため、一緒に活動する仲間を増やしたい」と話した。

日本酒造り

少ない鉄分、新鮮さ保つ

鉄分が極めて少ない軟水が、日本酒の個性につながっている。五泉市では毎年1月、菅名岳(909メートル)中腹の「どっぱら清水」から、新酒の仕込みに使う清水をくむ恒例行事「寒九の水くみ」が行われている。

寒九の水くみは、近藤酒造(吉沢2)の地酒を販売する「越後泉山会」の主催。1992年から毎年実施されてきた。

近藤酒造によると、五泉の地下水は平場でも鉄分が非常に少ないため、色が付いたり、味が変化したりしにくい。柔らかく、すっきりした味わいに仕上がり、フレッシュ感が長く保たれるという。

近藤酒造は敷地内2カ所の井戸水も使うが、どっぱら清水の水はさらに鉄分が少ないといい、「菅名岳」などの銘柄で販売している。

年間約18万リットルの酒造りはまさに地下水で成り立っており、社長の近藤伸一さん(72)は「この水によって生かされてきた。まさに生命線だ」と話した。

市内の金鵄盃酒造も、井戸からの軟水を使って酒造りをしている。

地名、「湧き出る水」が由来?

五泉の地名の由来は諸説あり、はっきりしないが、豊富な湧き水が関係しているとの説がある。

五泉市史は「町を流れる5筋の用水、川に由来する説が有力」とする。その水は早出川の分流と、市内の旧木越村の端に湧き出ていた「門後の清水」から来ていた。5筋は現在の郷屋川などを指すとみられ、「五川」が五泉になったとの説もある。

歴史的には、中蒲原郡誌に古老からの伝承として、「永徳2(1382)年、上杉氏の家臣、五泉数馬が城塁を築いた」との趣旨の記載がある。ただ、「当時既に五泉町と称されていた」ともあり、人名に由来するか定かでない。一方、市史は五泉の地名について、初見は江戸時代初期の記録だとしている。

このほか、かつての隣村の地名「今泉」にちなみ、後泉から五泉になったとの説もある。

地元の郷土史家、故・権平英志さんは「ふるさと史話」の中で、こうした説に触れつつ、「湧き出る泉が町名の基だ」と主張。古代から五泉ではどこを掘っても湧き出るほど地下水が豊富だとし、「代表的な池(や)泉五つを取り上げ、五泉となった」と推測している。

企業誘致へ 試掘し調査

豊富な地下水を企業誘致に活用しようと、五泉市は本年度、市内1カ所で井戸を掘り、水量や水質を調査する。

市内では食品製造を中心に、大量の地下水を使う企業がある。市はこれまでも企業誘致で豊富な地下水をPRしてきたが、裏付けのデータを集めることで説得力を高めたい考え。

調査業務委託料として本年度予算に660万円を計上した。採掘場所は未定。市内では消雪パイプを利用する冬季に地下水位が低下するが、雪解け後に回復しており、地盤沈下や水道水源の不足は確認されていないという。