「歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地」紹介

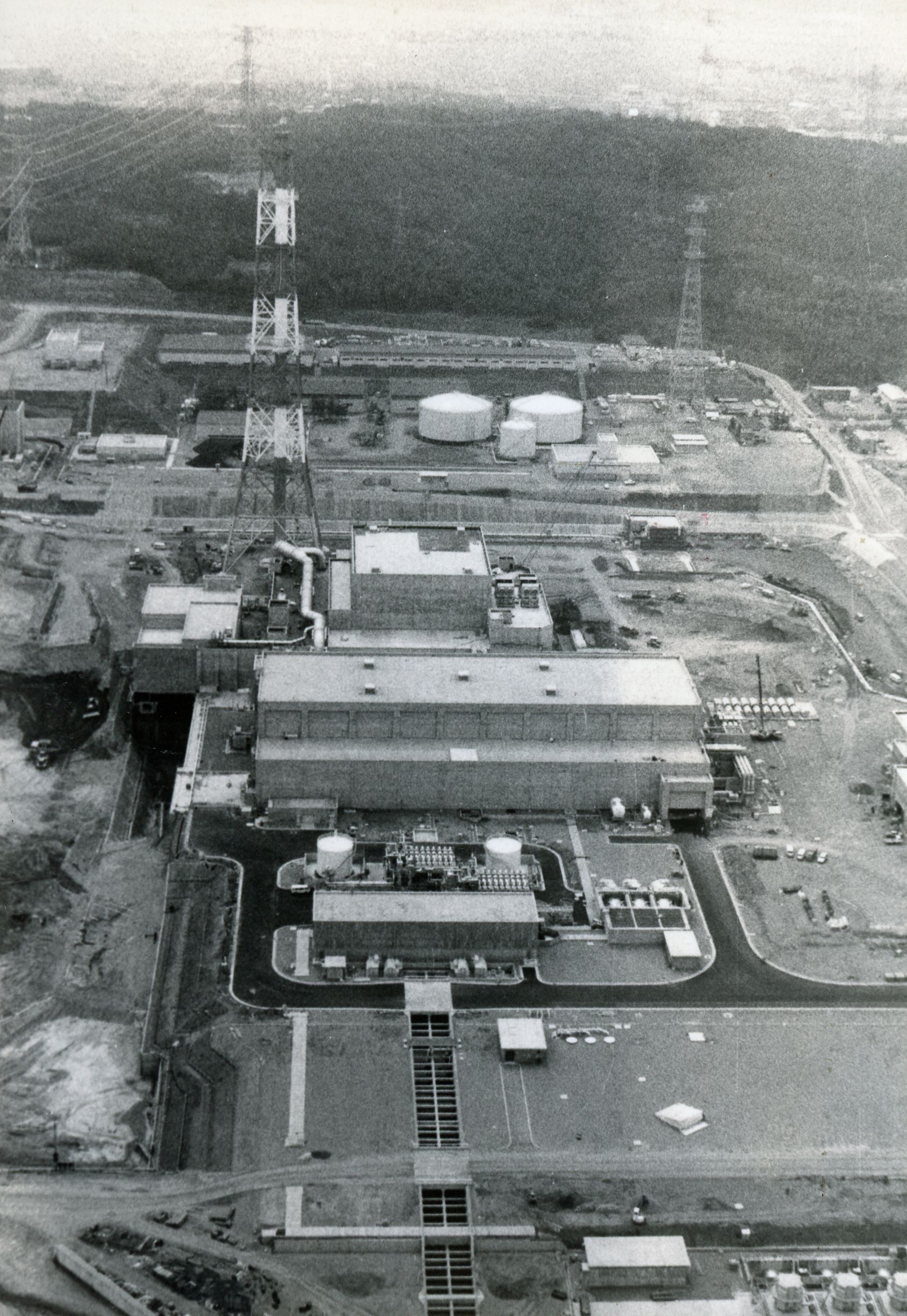

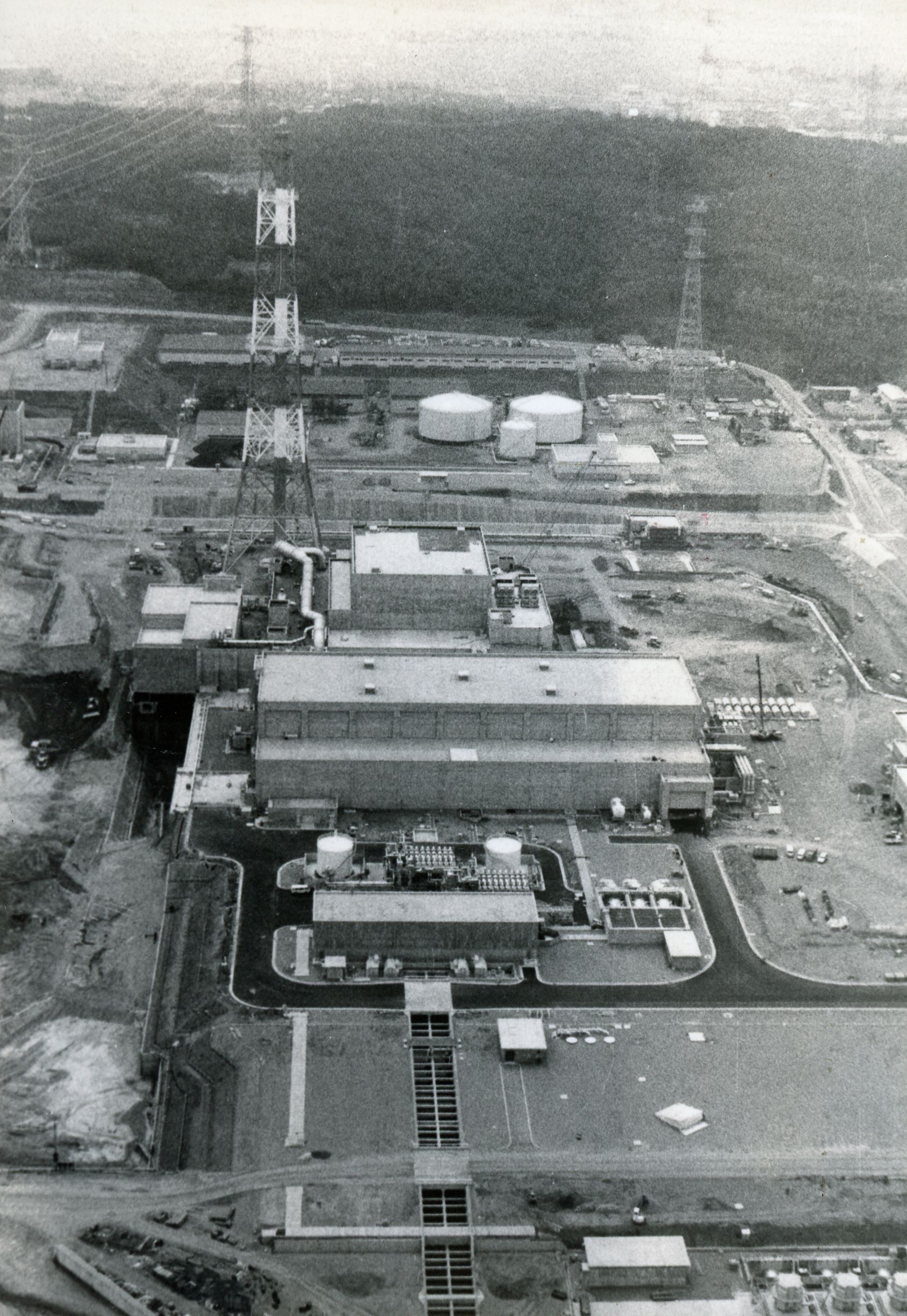

東京電力福島第1原発事故を受け、柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。(新潟県柏崎市・刈羽村)の全7基が停止してから3度目の夏を迎えた。新潟県がリスクとともに引き受けた柏崎刈羽原発は、首都圏にとってどのような存在なのか-。「再考原子力」歴史編の「電力首都へ」後編は、首都圏のための巨大電源基地、柏崎刈羽原発が都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景を追う。(文中敬称略、全16回)

<1>1987年の停電拡大防止に貢献

日本がバブル景気の熱気に浮かされ始めた1987(昭和62)年の夏、首都圏で大停電が起きた。その危機的状況の回避に東電柏崎刈羽原発が貢献したという知られざる歴史があった。

<2>東電、柏崎市の誘致前から関心

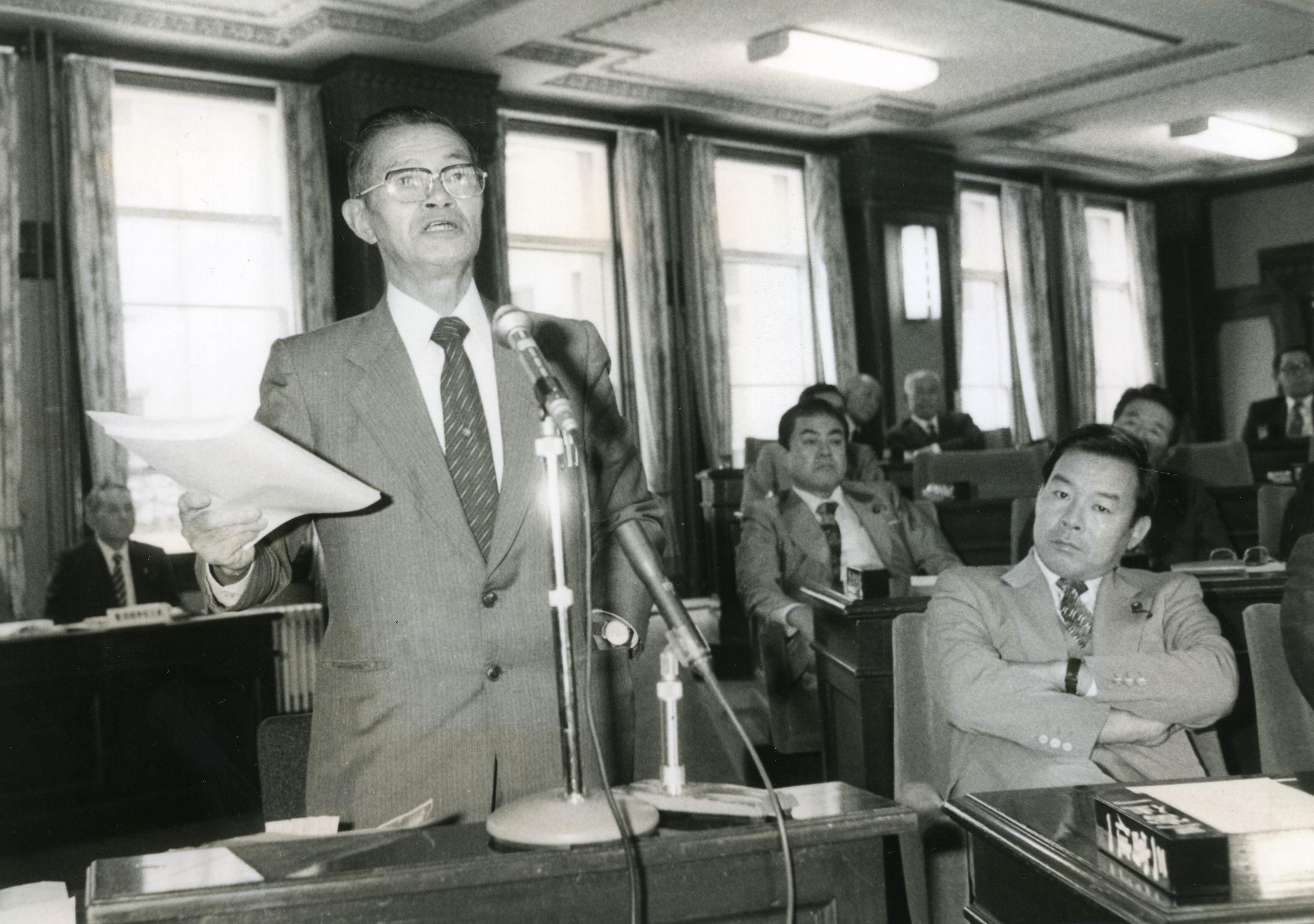

東京電力が、東北電力の供給区域である新潟県の柏崎刈羽地域での原発設置を公表したのは1969(昭和44)年9月18日だった。水面下で地元と交渉してきた東電常務、小松甚太郎のコメントが新潟日報に掲載された。

<3>新潟県出身の東電社長、水力に見切り

「第三の太陽は、まさに昇ろうとしている。原子力平和利用も急速な進展を見せ…あわただしい夜明け前の空気が立ち込めている」。東京電力は1955(昭和30)年11月の社報で原子力発電への期待をこう表現した。

<4>広大な土地を求めて供給区域外へ進出

東京電力が最初の原発建設地に選んだのは、都心から200キロ以上離れた福島県の太平洋岸だった。

<5>骨抜きになった「非居住区域」「低人口地帯」

東京電力が首都の遠隔地に原発を建てた背景には、人口要件も関係している。東電は1966(昭和41)年、福島第1原発1号機の設置許可を国に申請した。

<6>大都市立地の主張、かけ声倒れ

原子力委員会が原子炉立地審査指針を定める前年の1963(昭和38)年、電気関係の業界誌に挑戦的な論文が載った。題名は「大容量原子力発電所 大都市中心部に設置可能か」。

<7>「火力」誘致に動いた柏崎市

1961(昭和36)年、新潟県柏崎市長の吉浦栄一と助役の小林治助は新潟市の東北電力新潟支店で、支店長舘内(たてうち)三郎から意外な言葉を聞いた。

<8>理研ピストンリング会長の松根宗一、原発誘致を提案

新潟県柏崎市長の小林治助が再び「原子力」という言葉を耳にしたのは、市長初当選直後の1963(昭和38)年5月のことだった。

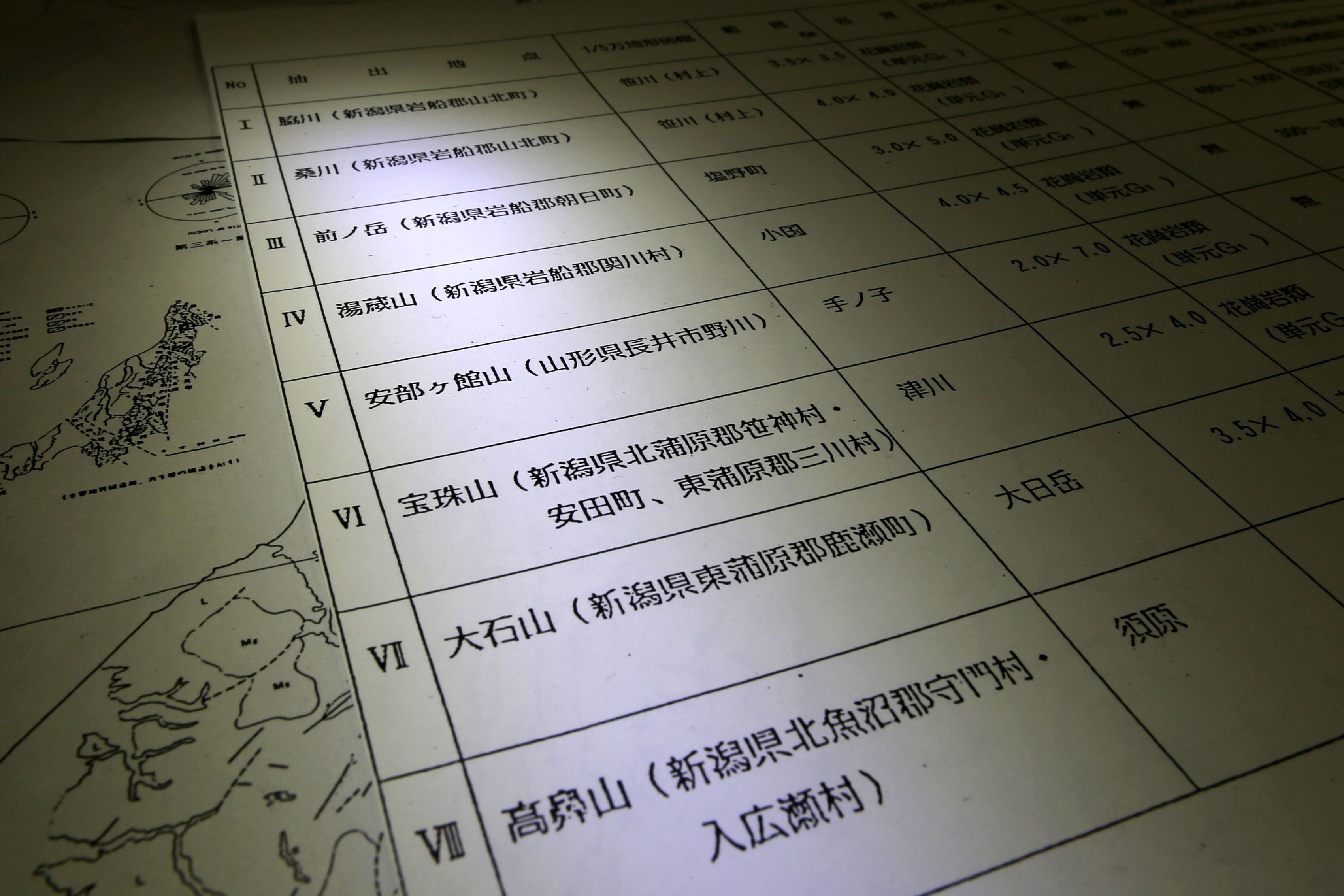

<9>山あいの土地を提案、「そこに水はありますか」

「市長、そこに水はありますか」。1966(昭和41)年8月、通商産業省(当時)を訪れた新潟県柏崎市長の小林治助は、担当官から問われた。

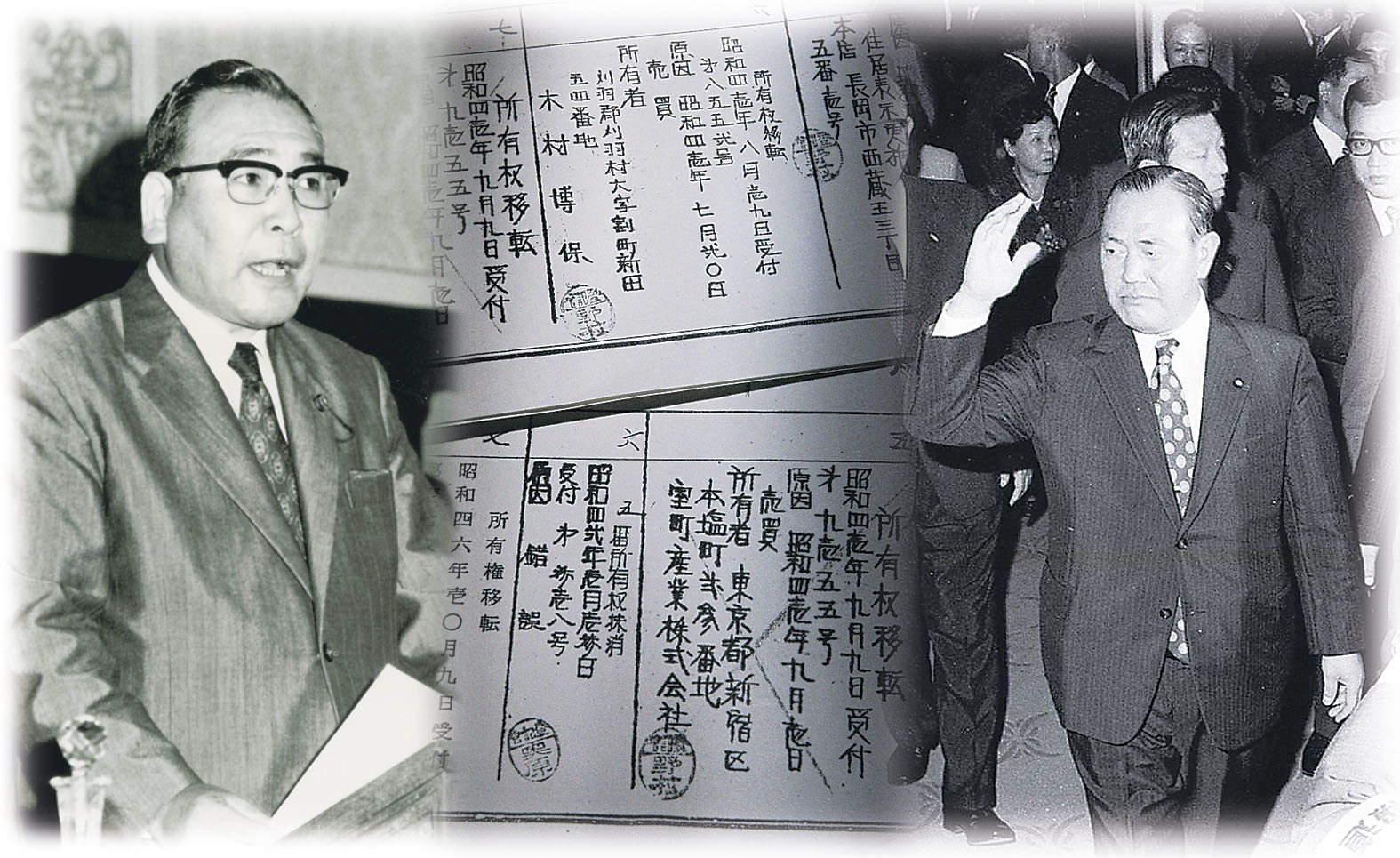

<10>田中角栄の「金脈」疑惑、地元・柏崎に危機感

荒浜の砂丘をめぐる土地取引の疑惑が表面化したのは1967(昭和42)年3月9日の新潟県柏崎市議会本会議だった。この砂丘で通商産業省(当時)の原発立地調査が行われると報じられた半月後のことだ。

<11>原発の誘致、田中角栄元首相との関わりは不明

東京電力柏崎刈羽原発の設置に、地元選出の元首相田中角栄がどう関与したのか。新潟日報のこれまでの報道と関係者の証言などを基に、あらためて検証する。

<12>人脈、原発を引き寄せる?

柏崎市は地域活性化の核として原発誘致を目指し、東京電力は首都の西側に大容量の電源を欲しがっていた。新潟県は東北電力の供給区域のため、両者に深いつながりはない。だれが結び付けたのか。

<13>新潟県と東電、只見川で「共闘」

戦後復興期の1950(昭和25)年ごろ、新潟県は電源開発をめぐる大きな騒動の当事者だった。舞台は福島県境を流れる只見川だ。

<14>作り上げられた「地元が欲した」構図

「原子力発電所の安全度に対して納得を得る時点に至った時に勇断をもって、誘致に踏み切る所存です」。1969(昭和44)年3月6日、柏崎市議会の議場に市長小林治助の声が響いた。

<15>衝撃を与えた住民の自主投票

首長や議会は原発誘致を表明したが、住民の総意ではなかった。柏崎刈羽地域では激しい反対運動が起こった。特に柏崎市や東京電力が衝撃を受けたのは、原発建設の賛否を問う住民による自主投票だった。

<16>積み残された政策課題

1985(昭和60)年2月13日、東京電力柏崎刈羽原発1号機の中央制御室は緊張感に満ちていた。運転員が発電開始のスイッチを押すと、原子炉で発生した蒸気がタービンへと送り込まれた。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。を受け、柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。(新潟県柏崎市・刈羽村)の全7基が停止してから3度目の夏を迎えた。東電が再建計画2011年の福島第1原発事故で経営危機に陥った東電の再建策で、政府が認定する。経営再建と事故の賠償費用を確保するのが目的で、東電と原子力損害賠償・廃炉等支援機構がまとめる。2~3年ごとに改定している。東電にとって柏崎刈羽原発の再稼働は収益改善に寄与する経営再建の柱。事故の賠償が増え続ける一方で業績が振るわず、事故対応費用の確保も想定通りには進んでいない。に盛った2014年7月からの順次再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。は不可能な状況だ。それでも首都圏は「無理のない範囲での節電」(東電)で乗り切れる見通しとなっている。新潟県がリスクとともに引き受けた柏崎刈羽原発は、首都圏にとってどのような存在なのか-。「再考原子力」歴史編の「電力首都へ」後編は、首都圏のための巨大電源基地、柏崎刈羽原発が都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景を追う。(文中敬称略、全16回)

■ ■

日本がバブル景気の熱気に浮かされ始めた1987(昭和62)年の夏、首都圏で大停電が起きた。その危機的状況の回避に東電柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。が貢献したという知られざる歴史があった。

7月23日、東京都内は気温が39度に達する猛暑となった。午後1時すぎに突然、東電管内の1都5県で約280万戸が停電した。

首都圏では、2011年3月11日の東日本大震災当日の大規模停電や、その後の計画停電あらかじめ停電する時間が通知され、計画的に行われる停電。電力の需要が供給を上回ることで発生する大規模停電を避けるため、電力供給を停止することで、需要を強制的に減らす。一定の地域ごとに一定の時間、電力供給を止め、順次再開する。2011年3月に初めて実施された。東日本大震災と福島の原発事故により、東京電力の供給能力が大幅に低下。14日から3月中に随時実施された。国は2024年以降の運用方法として、実施しないことを原則としながら、あらゆる対策を講じても需給状況が厳しい場合に広域ブロックで実施するとしている。に次ぐ空前の規模だ。電力が止まったのは長くても3時間余りだったが、影響は大きかった。

都心では...