「第4部 再稼働 何のために」紹介

東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。の再稼働は何のためなのか。連載企画「原発は必要か」の第4部では、再稼働問題をめぐる東電の経営事情や、原発が抱える課題を探る。(文中敬称略、本編全8回)

<1>首都圏向けの供給過剰に

電力小売り全面自由化に伴い、家庭向けに参入した「新電力」と、長年市場を支配してきた東京電力との攻防が首都圏で展開されている。

<2>自由競争下で値下げ実現

日本経済を支えるために、柏崎刈羽原発の再稼働が必要だ-。地元経済界ではそんな声がよく聞かれる。

<3>東京電力の原子力コスト「9・8円」

電気は足りている。それでも原発の再稼働が望まれるのは、発電コストが安いとされているからだ。

<深掘り>発電コスト試算、45年のデータ精査

新潟日報社が東京電力の原発の発電コストを試算すると、1キロワット時当たり「9・8円」で、火力発電よりも高かった。

<4>発電ゼロでも巨額の経費

原発は事故のリスクを加味すれば、決して発電コストが安いものとは言えない。東京電力社長は「経営安定のために柏崎刈羽原発の再稼働が必要」と強調する。

<5>回収できなければ投資は「不良債権」に

柏崎刈羽原発の敷地内はこの5年で大きく変わった。海沿いには城壁のような防潮堤がそそり立つ。構内道路沿いの緑地帯は、火災の延焼を防ぐためモルタルで固められた。

<6>全基廃炉でも最小で赤字2911億円

「柏崎刈羽原発の稼働は私たちの経営にとって非常に重要だ。動かす必要がないと思っている経営者はいない」。

<7>原発事故再発なら賠償は困難

東京電力が福島第1原発事故で被災者に支払った賠償額は6兆円を超えた。しかし、民間保険の上限は1原発当たり1200億円にとどまる。

<8>コスト削減、問われる安全との両立

電力の小売り全面自由化で参入した新規小売り事業者を迎え撃つ東京電力。価格競争で優位に立つために取り組む経営課題がコストの削減だ。

[原発は必要か]のラインナップ

第1部 100社調査

柏崎刈羽原発が地域経済に与えた影響を調べるため、地元企業100社を調査した。浮かび上がったのは、原発と地元企業の関係の薄さだった。

第2部 敷かれたレール

福島第1原発事故の影響が続く中、東京電力が柏崎刈羽原発を再び動かすレールが着々と敷かれる。誰が、なぜ原発を動かそうとしているのか-。

第3部 検証 経済神話

再稼働を巡る議論で「原発は地域経済に貢献する」との主張があるが、それは根拠の乏しい「神話」ではないか。統計を基に虚実を検証する。

第4部 再稼働 何のために

柏崎刈羽原発の再稼働は何のためなのか。再稼働問題を巡る東京電力の経営事情や、原発が抱える課題を探る。

第5部 依存せぬ道は

再生可能エネルギーの成長が加速する世界的潮流に逆行するかのように、日本で原子力を再評価する動きが目立つ。エネルギー事情の実相を追う。

【2016/4/24】

電気は足りている。それでも原発の再稼働が望まれるのは、発電コストが安いとされているからだ。

しかし、柏崎刈羽原発を有する東京電力は福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。により、廃炉と賠償原発事故に伴う被災者への賠償について、原子力損害賠償法は事業者の無限責任を定めている。ただ2011年の東京電力福島第1原発事故では、巨額の賠償負担で東電が経営破綻する事態を政府が恐れ、国が原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて東電に資金援助する形にした。最終的には、東電や他の電力会社が支払う負担金で回収する。に巨額の費用を要する。東電にとって原発は本当に安いのか。

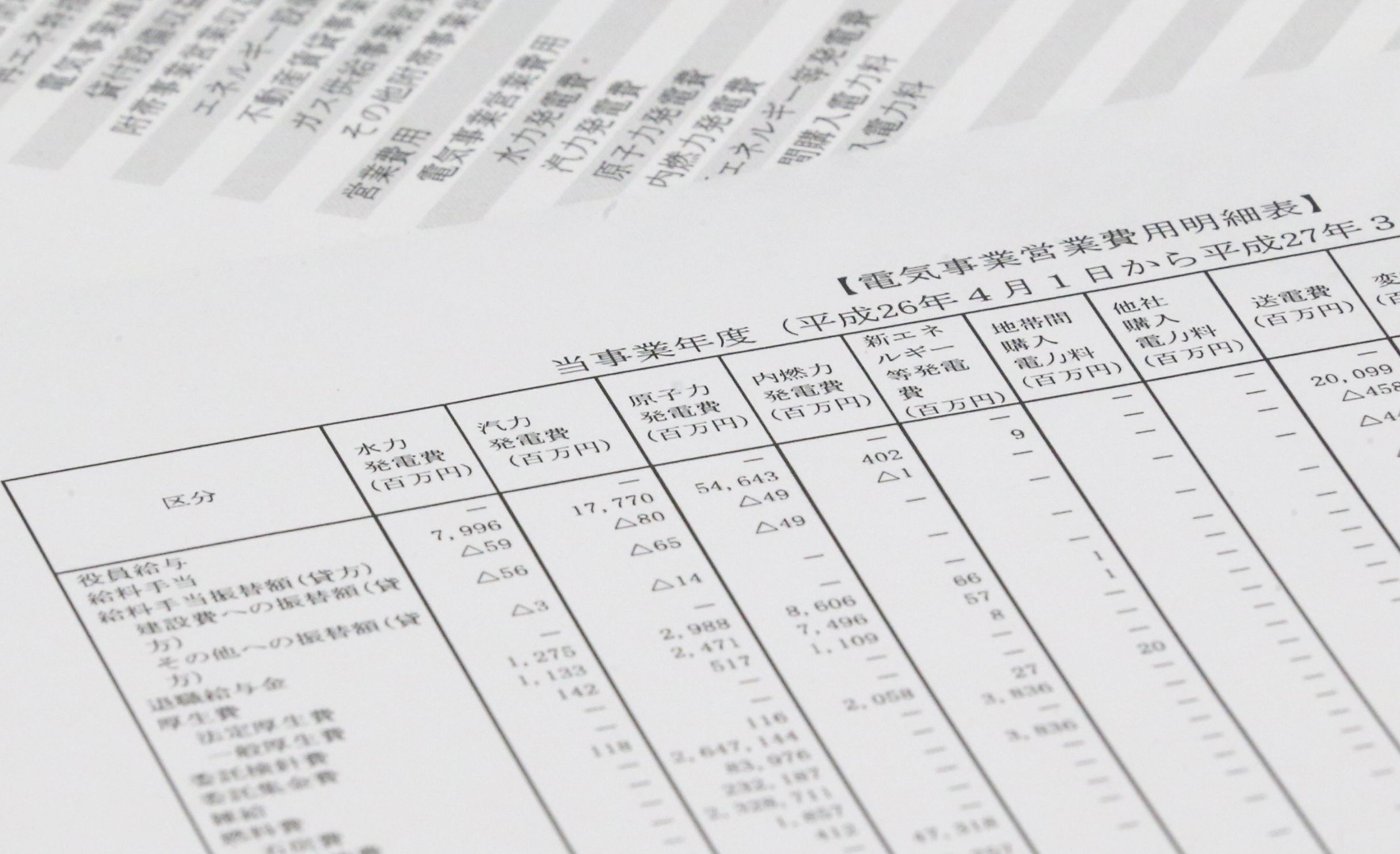

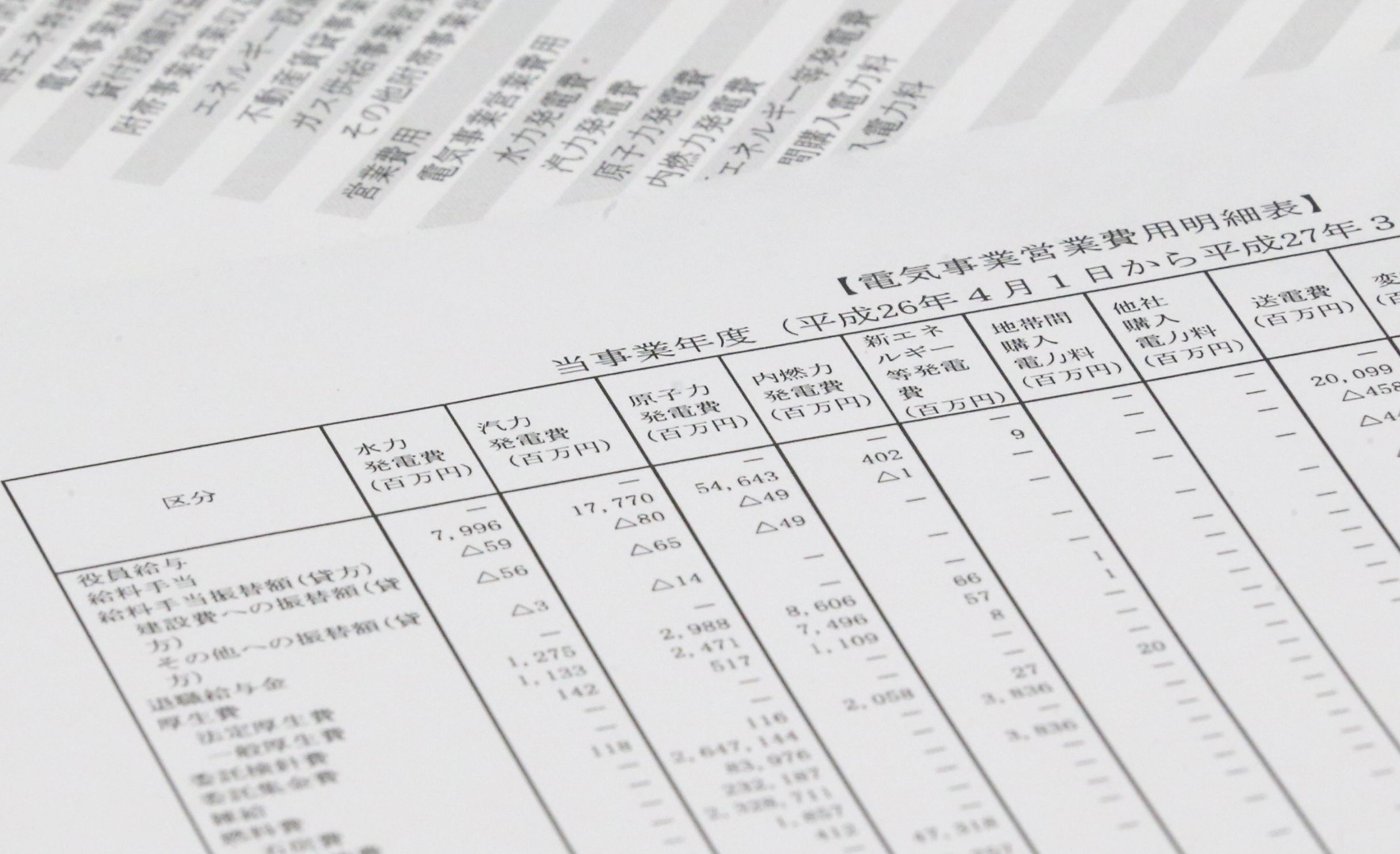

新潟日報社は東電の有価証券報告書を基に、東電の原発と火力発電について、それぞれ1キロワット時当たりの発電コストを計算、比較した。

すると、意外な結果が出た。

「原子力 9・8円」

「火力 9・4円」

東電にとっては液化天然ガス(LNG)などの火力よりも、原子力の方が高いのだ。

対象とした期間は、東電が原発の運転を始めた1970年度から2014年度までの45年間。原子力が高くなった最大の要因は、やはり5・6兆円を超えた福島事故の損害賠償額だった。ただ、理由は他にもありそうだ。

「原発は不安定な電源。事業者にとってリスクが高い」

発電コストを検証する政府有識者会合で委員を務めた東大教授、松村敏弘(50)=公共経済学=は強調する。松村が言うリスクとは「原発は災害や不祥事でたちまち止まる」ということだ。停止で設備利用率が落ちればコスト上昇の要因となる。

実際、東電の原発は近年、たびたび予定外の停止を余儀なくされてきた。

2002年に発覚したトラブル隠し東京電力が1980年代後半から90年代にかけて柏崎刈羽原発、福島第1原発などで、重要な設備にひび割れがあるなどのトラブルを隠ぺいした問題。自主点検でトラブルを見つけながら、行政に報告せず、検査記録を改ざんしたり、虚偽記載をしたりしてトラブルを放置したまま運転を続けていた。で一時、新潟県と福島県にある全17基(当時)が止まった。柏崎刈羽は07年の中越沖地震2007年7月16日午前10時13分、新潟県上中越沖を震源に発生したマグニチュード(M)6・8の地震。最大震度6強を観測。東京電力柏崎刈羽原発では、地盤沈下により3号機の変圧器で火災が発生。緊急時対策室が使えなくなったほか、7号機主排気筒から微量の放射性物質が外部に放出されるトラブルも起きた。地震に伴う点検・復旧のため全7基が停止。09年に6、7号機、10年に1、5号機が運転再開したが、11年3月の東電福島第1原発事故の発生を受け、12年3月から全基が停止している。後に全基が停止し、それ以降2~4号機は動いていない。さらに福島事故の影響で、12年3月以降も全基停止が続いている。

東電にとっては高コストとなっている原発だが、政府は立地自治体に配る交付金1974年に制定された電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法の3法による交付金。原発などの電源地域の振興や地域活性化、発電用施設の設置・運転の円滑化を図ることなどを目的にした制度。各種交付金や補助金などが交付される。電源三法による交付金を電源三法交付金という。制度は変遷を重ね、電源開発促進対策特別会計法が特別会計に関する法律となるなどしている。などの政策経費を含めても最も低コストと位置付けている。その根拠は松村も参加した有識者会合で15年5月に示された試算だ。

「原子力 10・1円~」

「石炭火力 12・3円」

「LNG火力 13・7円」

確かに原子力が最も安い。...