「第1部 狙われる地方」紹介

原子力発電をめぐり、政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が、高レベル放射性廃棄物原発の使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す際に行う、「再処理」と呼ばれる工程で発生する廃棄物。廃液をガラスで固めた「ガラス固化体」を指す。「核のごみ」とも呼ばれる。日本ではガラス固化体を地中深くに埋めて処分する方針。の最終処分高レベル放射性廃棄物は、極めて強い放射線を長期間発するため、国は地下300メートルより深い岩盤に埋める地層処分で数万年以上、人間の生活環境から隔離する方針。問題だ。原発の立地と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。長期企画「再考原子力 新潟からの告発」の第1部は、最終処分問題を通して「狙われる地方」を浮き彫りにする。(文中敬称略、全7回)

<1>関川 幻の勉強会

市町村合併せず、自立の道を選んだ新潟県関川村。人口は1947年をピークに半減した。「このままでは村がなくなる」。危惧した有志が目を付けたのが、原子力発電環境整備機構(NUMO)の勉強会支援事業だった。

<2>付帯決議 人口集中地域は対象外

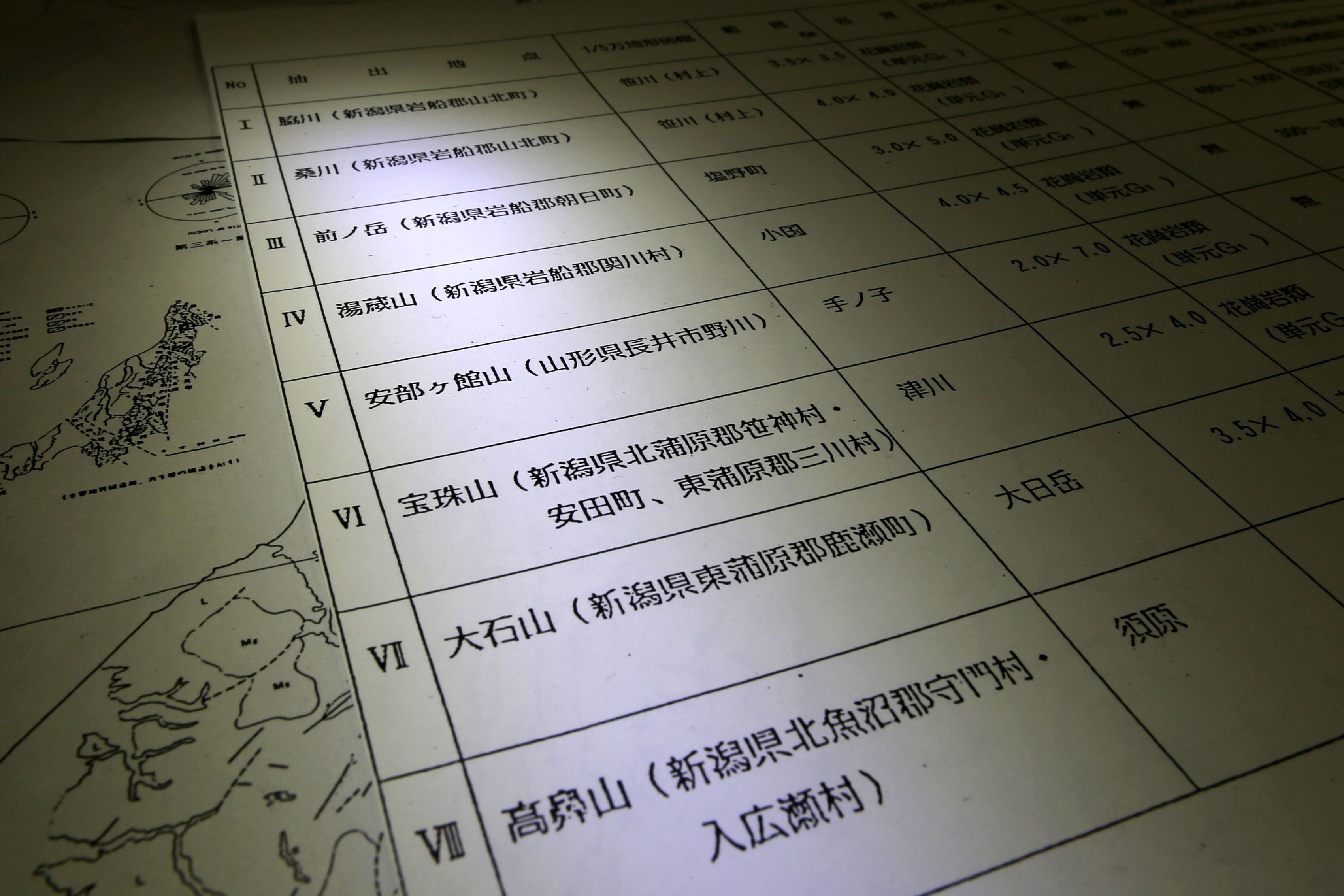

「核のごみ」の最終処分場選定に向けた動きは、地方の過疎地が舞台になっている。1990年代には旧動力炉・核燃料開発事業団(動燃)が新潟県佐渡市で地質調査を行っていた。

<3>動きだす政治 小泉発言契機に本腰

東京・永田町の会議室で、福島県選出の参議院議員が呼び掛けた。「(原発が)『トイレなきマンション』と言われる状況を一歩でも二歩でも改善していきたい。政治家の覚悟と信念が重要だ」

<4>政策転換 国、科学的に適地選定

「核のごみ」を地下深くに埋める「地層処分」。海外では、地層の性質など科学的な根拠から適地を提案する国もある。自治体の意思表示をひたすら待つ日本の「手挙げ方式」とは異なる。

<5>NUMO 責任不明確、国の支援薄く

原子力発電環境整備機構(NUMO)は高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定を担う。国は原発の推進に不可欠な「核のごみ」の処分事業に積極的に関わることなく、「NUMO任せ」にしてきた。

<6>中間貯蔵 「なぜ青森へ」憤る声

柏崎刈羽原発はリスクを担う立地地域と、電気を使う首都圏との間で意識の差を生んできた。「核のごみ」の処分を巡っては、それを受け入れる地域と原発立地地域との間で摩擦を生む可能性がある。

<7>暫定保管論 柏崎永久化に危機感

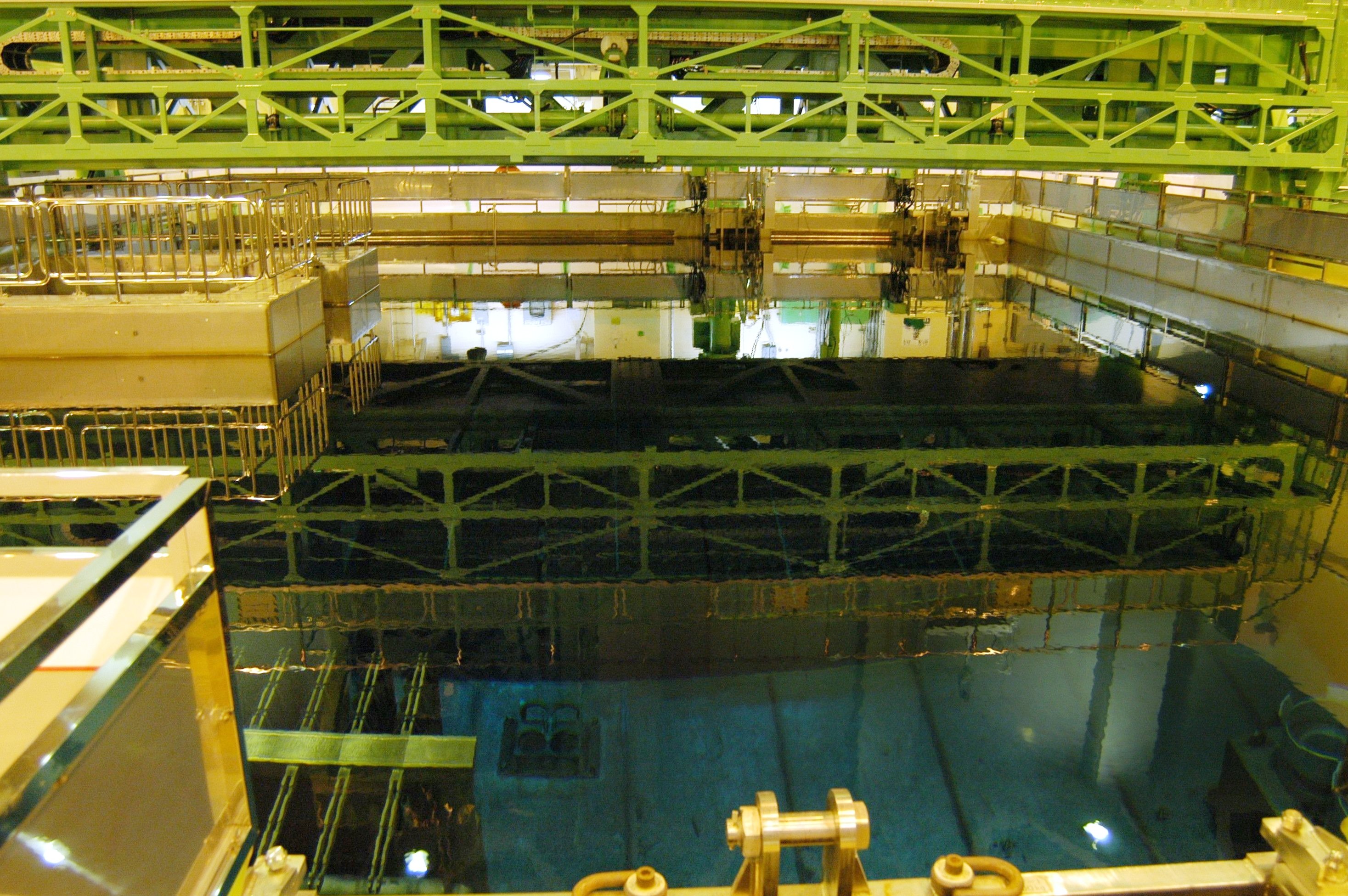

「核のごみ」の行方が定まらない中で、使用済み核燃料の扱いについて注目を集めている考え方がある。高レベル放射性廃棄物の最終処分地が決まるまで取り出し可能な場所に置く「暫定保管」だ。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

高レベル放射性廃棄物原発の使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す際に行う、「再処理」と呼ばれる工程で発生する。「核のごみ」とも呼ばれる。の最終処分地高レベル放射性廃棄物(核のごみ)を最終的に処分する場所。日本では「地層処分」という方法で地下300メートルより深い岩盤に埋めて数万年以上、人間の生活環境から隔離する方針。選定を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)原子力発電環境整備機構(ニューモ)。高レベル放射性廃棄物(核のごみ)を地層処分する実施主体として2000年に設立。処分場の建設地選定、処分の実施、処分場の閉鎖後の管理など最終処分事業の全般を行う予定。は2000年の発足から10年以上が経過した。しかし、処分地選定の調査に入ったことはない。実績を挙げられないNUMOは今、組織見直しの俎上(そじょう)にある。

2013年12月中旬、NUMOが主催した「核のごみ原発の使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す際に行う、「再処理」と呼ばれる工程で発生する廃棄物。廃液をガラスで固めた「ガラス固化体」を指す。「高レベル放射性廃棄物」とも呼ばれる。日本ではガラス固化体を地中深くに埋めて処分する方針。」の最終処分に関するセミナーが開かれた仙台市のホテルに、市内を中心とした教員の男女約20人が参加した。

教員を対象にしたのは、長期にわたる処分事業への理解を、次世代を担う子どもたちにも広げる狙いがある。各電力会社の管内で順次開催している。

このセミナーは広告代理店が実務を担った。NUMOは今後予定しているシンポジウムなどの一部事業も運営を外部に委ねる予定だ。

東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。では、原発の保守管理などを関連会社に頼っていたために事故対応が後手に回った東電の体質が問題になった。NUMOの姿勢は、東電の外部依存体質とも重なる。

■ ■

NUMOは...