「資料編」紹介

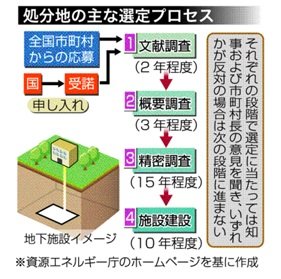

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

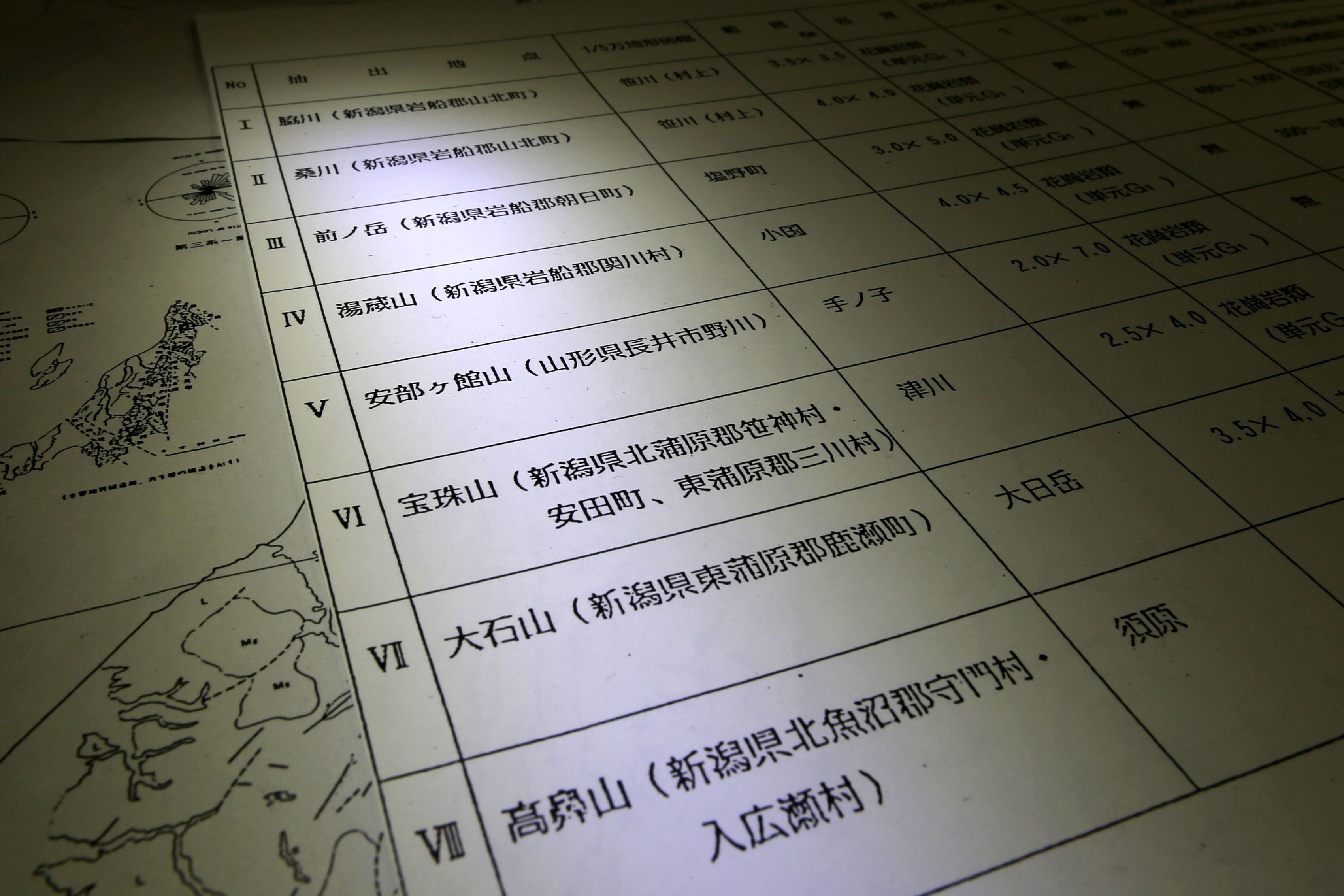

・放射性廃棄物の地層処分、選定は3段階で

放射性廃棄物の地層処分に向けた適地の選定は、2000年に設立された「原子力発電環境整備機構」(NUMO)が担っている。NUMOによる選定過程は3段階に分かれる。

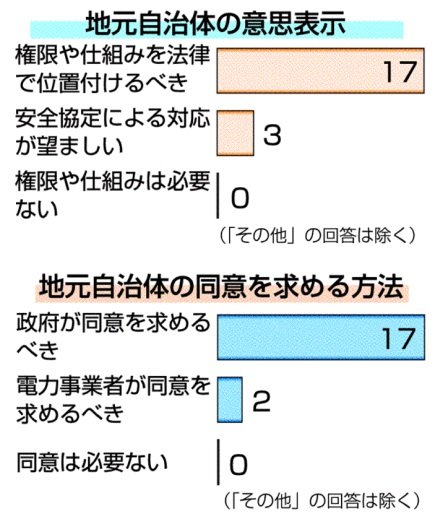

・原発再稼働の「地元同意」自治体アンケート

東京電力福島第1原発事故後に停止し、原子力規制委員会の審査を終えた原発の再稼働問題について、新潟日報社は2014年6月7日までに、新潟県内の全30市町村長と泉田裕彦知事を対象としたアンケート調査を実施した。

・自治体アンケート 30キロ圏内外で意識に差

アンケート調査で、原発再稼働に必要な「地元同意」を求める範囲について、柏崎刈羽原発から半径30キロ圏の内外で市町村長の意識に差がある傾向が表れた。

・原発用地<上>「山を売ってくれんか」、田中角栄元首相が依頼

柏崎刈羽原発の用地取得をめぐり、用地の一部となった山林を保有していた北越製紙の元社員が田中角栄元首相が当時の社長に山林売却を依頼したとする証言をした。

・原発用地<下>新潟地震で被災した北越製紙、「恩返し」で売却か

田中角栄元首相側近に社有林を売却した当時、北越製紙の社長を務めていた桜井督三氏は、電力業界の重鎮だった。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

新潟日報社が実施した原発問題に関する新潟県内全30市町村長と泉田裕彦知事を対象としたアンケート調査(2014年実施)で、原発再稼働に必要な「地元同意新規制基準に合格した原発の再稼働は、政府の判断だけでなく、電力会社との間に事故時の通報義務や施設変更の事前了解などを定めた安全協定を結ぶ立地自治体の同意を得ることが事実上の条件となっている。「同意」の意志を表明できる自治体は、原発が所在する道県と市町村に限るのが通例。」を求める範囲について、東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。から半径30キロ圏の内外で市町村長の意識に差がある傾向が表れた。下越地方など30キロ圏外の市町村長からは立地自治体以外にも範囲を広げるべきだとする回答が多かった半面、30キロ圏内では従来と同じ「立地市町村と県」とする答えが目立った。

地元同意を求める範囲について、魚沼市など6市町村が「県と原発から半径30キロ圏内の市町村」、新発田市など10市町村が「県とその県内の全市町村」と回答し、従来より広範囲にするべきだとの考えを示した。

「全市町村」とした佐渡市は「原発事故の状況によっては、被害の広域化も想定されるから」と理由を挙げた。関川村は県内の全市町村だけでなく、「県外の周辺自治体」も加えた。30キロ圏に近い魚沼市は「少なくとも30キロ圏の自治体には、立地自治体の安全協定に近い権限を与えるべきだ」とした。

一方、...