【2021/02/21】

長野県との県境で、冬にだけ小さな明かりをともす。今季、新潟県妙高市にある「長沢いきいきホーム」は80、90代の3人が穏やかな時間を過ごす。雪による不便さや寂しさと離れた日々。その景色はウイルス禍で少し変わった。地域の支えと思い出、ぬくもりが宿る冬の「すみか」を訪ねた。

降り始めから激しかった今冬の雪は、2月になってもやまない。

「少雪だった去年の分も降っているのかな」「(上越市の)高田の方がひどいね」。妙高市長沢の高齢者向け冬季共同住宅「長沢いきいきホーム」に入居する3人の女性が大雪を話題に、こたつを囲む。

ここでは毎年冬の間、雪深い過疎地で独り暮らしをするお年寄りが、肩を寄せ合い生活する。160人ほどが暮らす長沢集落の人口はこの15年でほぼ半減し、地域は細った。集落がある上郷地区の高齢化率は50%を超える。

「うちにいればスコップを使わなきゃいけない。ここだと楽々だわね」。つかの間の安心感を得て、入居者はほほ笑む。

雪との「共生」には慣れている。だが、寒さや苦労の連続は人の気持ちを暗くさせる。新型コロナウイルス禍の中で迎えた初めての冬。「こんなのがいつまで続くんだろうね」

誰も答えられない問いが、共同住宅の中をさまよった。

■ ■

冬は2メートルもの積雪が包む妙高市長沢。長沢川に沿った国道292号だけが南北を貫き、周辺を山々が囲む。平地は少なく、斜面の雪と林の中に民家が点在する。「クマと一緒に住んでいるようなもんだからさ」。長沢で生まれ育った大野文子さん(85)は冗談を交えつつ、暮らしぶりを語る。

その環境は高齢者にとって過酷だ。特に雪に閉ざされる冬場の負担は重い。除雪は当然のこと、長く急な坂道は近所の行き来でさえも難しくなる。体調に異変があった際の不安もある。そんな状況をくみ取り、妙高市が冬季限定の高齢者用施設として「長沢いきいきホーム」を長沢地区の国道近くに整備したのは2012年だった。

入居対象者は冬の生活に不安や困難がある高齢者で、自炊など自立した生活ができる人。五つの居室全てにキッチンやトイレを備える。地元のNPO法人「いきいき・長沢」が指定管理を担い、世話役の地域住民が見守り、支える。

■ ■

今冬も独り暮らしをする3人が入居した。長沢に住む大野文子さんと大野成子さん(88)、隣の平丸の吉川トシ子さん(92)。3人とも8年前から利用を続ける、気心の知れた仲だ。

「若いときはいくらでも雪を踏んで道をつけることができたけど、年を取るとね」「昔ながらの家と違って、ここは段差もなくて暖かくて便利だから」。年齢が近いこともあり、会話が弾む。

ただ、共同住宅に集まる理由は、厳しい冬の気候のせいだけではない。「近所にだーれもいなくなっちゃった。お茶飲みに来いって言っても、来る人いないんだ」。吉川さんは嘆いた。

長沢も平丸も過疎化が進む。地区を離れ、子どもの家や介護施設で生活する高齢者も多い。でも共同住宅であれば「どこにも電話を掛けねでいいし、会いたくなればすぐに会われる」。

ぬくもりを感じられ、冬も安心して暮らせる場所-。集落の出身でNPO法人の理事長を務める樗沢(ぶなざわ)秀久さん(57)は「入居者が自分でできることをして元気に暮らす。この場所があることが地域にとっても安心感につながる」と信じている。

「人口減少は難しい問題だが、そればかりを見ても仕方ない。まずは人が元気でなければ、光は見えてこないのではないか」

実際、共同住宅での暮らしは、高齢者の心に「潤い」を与えている。地域の交流拠点としての役割も大切に育ててきた。だが、ここにも光を遮る新型コロナウイルス禍の影が忍び寄ってきた。

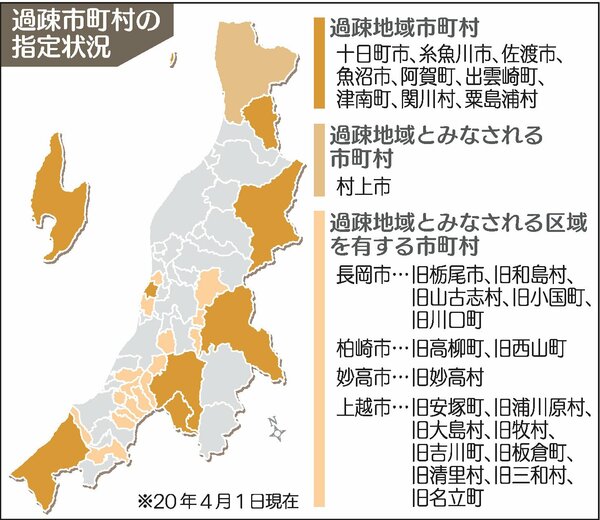

◆「過疎関係市町村」県内は14

人口が減少している市町村は、「過疎地域自立促進特別措置法」(過疎法)によって3区分の「過疎地域」に分けられ、国の財政支援の対象となっている。新潟県では現在、本編の舞台となる妙高市を含む14市町村が「過疎関係市町村」となっている。

一定期間の人口減少率と財政力の二つの要件を満たす必要があり、「過疎地域市町村」には県内の9市町村が該当している。

これに加え、市町村合併後に人口や面積など一定条件を満たせば全域を過疎地域に指定する「過疎地域とみなされる市町村」が1市、合併をした地域を特例として旧市町村単位で指定する「過疎地域とみなされる区域を有する市町村」は4市(17区域)ある。

妙高市は「過疎地域とみなされる区域を有する市町村」に当たり、山深い長沢集落と平丸集落でも過疎化が進む。

長沢の人口は、2005年6月に305人だったのが、20年12月には163人になった。15年前と比べて半数近くに減った。

平丸は減少率がより大きく、05年に234人だった人口は、20年に103人と半数以下になっている。