「第3部 変わらぬ構造」紹介

世界史に残る原発事故が起きた日本で原発再稼働論議が本格化している。東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。から3年余り。事故で浮き彫りになった原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声がどう政策に反映されたのか。長期企画「再考原子力 新潟からの告発」第3部は、現在の再稼働論議を通し「変わらぬ構造」を問う。(文中敬称略、全10回)

<1>柏崎刈羽原発分離を知事が提言

「安全確保のために東京電力から柏崎刈羽原発を分離すること」。新潟県知事が自民党の資源・エネルギー戦略調査会会長に宛てた2014年3月14日付の文書に、目を引く文言があった。

<2>東電社長との非公式会談後に歩み寄り

柏崎刈羽原発の再稼働を経営再建の最優先事項とする東京電力は2013年9月、原子力規制委員会への6、7号機の審査申請の見込みが立たないことに、焦りを募らせていた。

<3>責任の所在は?安定ヨウ素剤問題を機に露呈

2014年4月、公舎にいた新潟県知事に県の危機管理監から電話が入った。東京電力柏崎刈羽原発の事故に備える安定ヨウ素剤の備蓄を怠っていた-。

<4>法体系の整備を訴える知事

東京電力福島第1原発事故は、自然災害と原発事故が重なる複合災害となったため、政府内に対策に当たる「本部」や「会議」が乱立。自治体も含めて指揮系統が混乱した。

<5>避難の実効性は?自治体は計画策定に苦慮

2014年6月、東京電力柏崎刈羽原発の事故に備え、新潟県柏崎市長は県内の自治体で初の広域避難計画案を発表した。市長は会見で、積み残した課題が多いことを率直に認めた。

<6>避難計画の実効性、「試験」で見極め必要

「もっと政府全体でアドバイスをする体制が必要じゃないか」。2014年5月、自治体の避難計画策定について議論した原子力規制委員会の定例会合で、委員が切り出した。

<7>「生活再建まで道筋を」

2014年6月、東京電力福島第1原発事故後の福島県の復興を考えるシンポジウムで、主催した日本保全学会会長が呼び掛けた。「福島はあまりにも不幸な状態だ。政府の対策には復興の視点が欠けている」。

<8>「生活破壊こそが、原発事故の本質」

福島第1原発事故に関する政府の事故調査・検証委員会がまとめた最終報告に、こんな一節がある。「未曽有の原子力災害を経験したわが国としてなすべきことは、被害がいかに深く広いものであるか、その詳細な事実を後世に伝えることであろう」

<9>意思表示、周辺自治体は権利なし

「原子力事業者と結んでいる安全協定の法制化をお願いしたい」。2014年5月、原子力規制庁で滋賀県知事が迫った。滋賀県内に原発はない。だが、隣接する福井県の若狭湾周辺には13基の原発がある。

<10>「同意」求められる「地元」、範囲に決まりなし

国は原子力規制委員会の新規制基準に適合した原発について、「地元同意」を得て再稼働を進める方針だ。だが、同意が必要な「地元」の範囲に関しては、依然として明確にしていない。

[再考原子力]のラインナップ

第1部 狙われる地方 放射性廃棄物処分

政治、行政、電力業界がこれまで先送りしてきた大きな課題が核のごみの最終処分問題だ。原発と同様に、処分地も地方に担わせようとする動きがある。

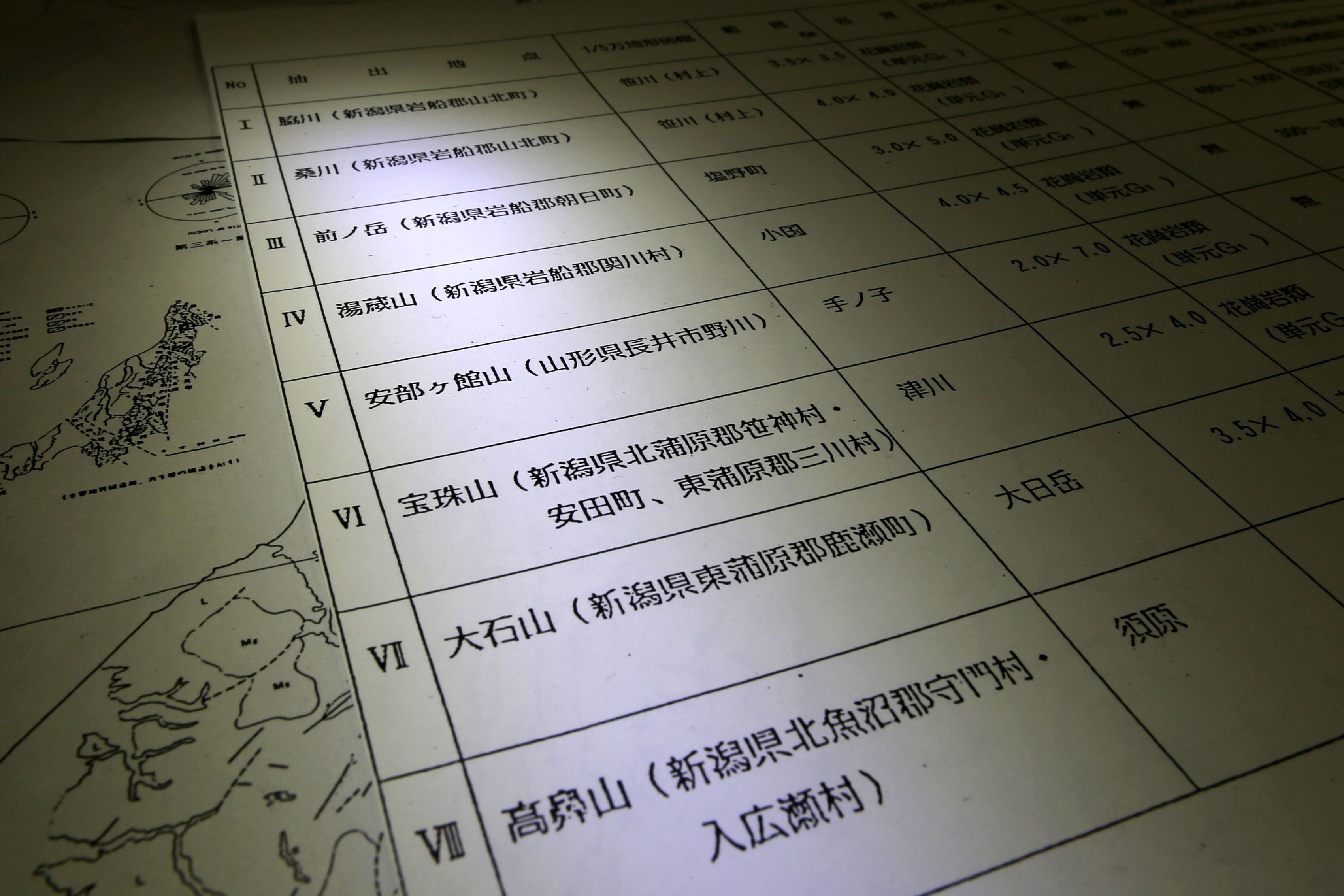

第2部 置き去りの日本海 地震津波研究

柏崎刈羽原発をはじめ、日本海側には国内のほぼ3分の2の商業用原子炉がある。しかし、太平洋側に比べ日本海側の地震研究は遅れていると指摘される。

第3部 変わらぬ構造 再稼働論議

世界史に残る原発事故が起きた日本で、原子力災害対策の不備はどう議論され、見直されたのか。不安を抱く地元の声は政策に反映されたのか。

第4部 もう一つの道 脱 原発依存

政府は一定規模での原発維持を目指している。本当にその道しかないのか。原発に頼らない「もう一つの道」を模索する欧州各国を訪れた。

歴史編・電力 首都へ[前編]源流

柏崎刈羽原発や福島第1、第2原発は、首都・東京への電力供給を長年担ってきた。始まりは、大正時代までさかのぼる。

歴史編・電力 首都へ[中編]戦後再編

戦後、電気事業再編のうねりの中で新潟県が首都の電源地として固定化されていく経過を追う。

歴史編・電力 首都へ[後編]巨大基地

首都圏のための巨大電源基地・柏崎刈羽原発が、都心から200キロ以上も離れた日本海側の地に設置された経緯と背景とは。

資料編

核のごみ最終処分地はどう選ばれるか。プロセスを紹介するほか、「地元同意」を巡る自治体アンケート(2014年)を詳報する。

東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。に関する政府の事故調査・検証委員会東京電力福島第1原発事故を受け、政府が2011年6月に設置した第三者機関。「失敗学」で知られる畑村洋太郎東京大名誉教授を委員長に、研究者や法曹関係者ら計10人で構成した。12年7月に最終報告をとりまとめた。技術顧問のほか、社会システム、事故原因、被害拡大防止対策のチームごとに調査に当たった。検察庁や国土交通省など各省庁からの出向者が事務局を務めた。がまとめた最終報告には、提言の最後にこんな一節がある。

「未曽有の原子力災害を経験したわが国としてなすべきことは、被害がいかに深く広いものであるか、その詳細な事実を後世に伝えることであろう」

調査委の委員長を務めた東大名誉教授の畑村洋太郎(73)=生産加工学=は、委員長の退任後も手弁当で福島県に通う。長期にわたる除染、地域社会の破壊、家庭の崩壊-。住民との直接対話で、困難で重苦しい現実を知り、自問自答を繰り返している。

「この事故を十分に調べたのだろうか。原発の内部より、原発の外で起きている生活破壊こそが、事故の本質ではないか」

畑村は避難指示区域東京電力福島第1原発事故により、国や福島県が避難指示を出した区域。事故の深刻化に伴い徐々に区域が拡大、区域の変更などを重ね、解除される地域も出ている。国は2011年3月15日までに福島第1原発から半径20キロ圏に避難指示、20~30キロ県に屋内退避を指示。4月に三つの避難区域を定め、福島第1原発から半径20キロ圏内は警戒区域とし、立ち入りを禁止。飯舘村などを計画的避難区域、半径20~30キロ圏を緊急時避難準備区域とした。その後、各地域を避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域とする見直しを行った。の福島県飯舘村などで、地元住民と一緒に新たな除染方法の実験に携わっている。国が直接除染する11市町村のうち、福島第1原発が立地する双葉町は2014年5月時点でも本格的な除染に着手できていない。原発の過酷事故がもたらす被害の大きさを前に、畑村は問う。

「事故後の地域の復興計画まで準備することは再稼働の前提条件ではないか」

■ ■

福島第1原発の周辺では住民の帰還が進んでいない。双葉郡8町村は事故前、約7万4千人が暮らしていた。だが、現在は事故前の1割に満たない。

6月1日に東京都内で開かれた福島復興シンポジウムでは、福島県広野町在住のNPO法人理事長、西本由美子と地域づくり活動を通じて交流がある大学生が「双葉郡消滅の危機」を訴えた。

東北大の3年生(20)は「時間がたつほど避難先での生活が安定する。除染が終わる段階では、双葉郡に住民が戻らない可能性もある」と指摘した。...