【2021/02/07】

人には、避けられない別れがやってくる。死という形で。葬儀は故人の冥福を祈り、遺族が心の持ちようを整理する場だ。規模や形式がさまざまになり、ウイルス対策が欠かせなくなっても、それは変わらない。残された人は、葬儀に携わる人はどんな思いで別れの場に立つのか。今回の物語の舞台は年間550件の葬儀を営む新潟公益社。葬儀場を訪れ、大切な人との「さよなら」に耳を澄ませる。

1月半ば、新潟市中央区の葬儀場。喪服に身を包んだ9人の男女が、祭壇の前に置かれた棺(ひつぎ)を囲んだ。

93歳で逝った金巻保男さんの冷たくなった頬に、妻の知恵子さん(88)がそっと触れた。

「長い間、ご苦労さまでしたねえ」

連れ添って65年。けんかもよくした日々を振り返り、もう言い返してくることのない、その顔を見つめた。

保男さんは今年で創業150年を迎える老舗菓子店「金巻屋」(同区)の3代目だった。和菓子の得意先をはじめ、材料や包材など取引先も多く、市内外に付き合いは長く深い。

だが、同区の葬儀場「公益社本町」で営んだ通夜、葬儀とも、参列したのは親族と従業員だけだった。喪主は跡を継ぎ4代目となった長男、栄作さん(63)が務めた。

昨年末から、全国で新型コロナウイルスの感染が急激に広がっていた。葬儀をどうするかと考えた時、栄作さんは「この時期に人に集まってもらうわけにはいかない」と思った。再び緊急事態宣言が出された東京で、会社員として働く栄作さんの長男(29)や親戚も呼ばなかった。

ウイルス対策で広く取った葬儀場を振り返り、栄作さんは思った。「もっと大勢で送ってあげたかった」。業界の代表を務めたこともあり、宴席や会合など、人が集まる場を大切にしてきた父だった。悔しさがこみ上げた。

■ ■

葬儀場に響く僧侶の読経が、別れの物悲しさを募らせていた。「公益社本町」の、最大で140人が入る会場の真ん中に、喪服姿の9人が横一列になって座った。順番に焼香に立ち、別れを惜しむように、ゆっくりと手を合わせる。

「怒られたことは一度もなかったな」。祭壇に掲げられた父・保男さんの遺影と向かい合った栄作さんはそう思った。商売には頑固でも、いつも優しかった姿がまぶたの奥に浮かんだ。

家族だけが卓を囲んだおときの席。栄作さんは、今まで家族と話すこともなかった、父の思い出を話してみたくなった。父の支えで、今の自分があると、改めて思ったからだ。

老舗菓子店「金巻屋」4代目の栄作さんが40年ほど前に修業に出たのは、父と親交の深かった滋賀県の店だった。そこで知識や技術、心得を存分に学べた。父の後押しがあったからこそだった。そんな経緯は、母の知恵子さん(88)も知らず、驚いていた。

それからせきを切ったように、家族みんなが保男さんの思い出を語った。「身内だけだからこそ、こんな話もゆっくりできるのかな。多くの参列者が来てくれればありがたいが、喪主としてあいさつ回りに忙しかったかもしれない」。父の話をする家族の穏やかな表情を見ながら、思った。

■ ■

保男さんは1月14日、自宅で亡くなった。主治医から「あと2、3週間しか持たないかもしれない」と告げられた、その夜だった。

昨春に店舗を兼ねた自宅で転倒してから、体調を崩すようになった。家族で話し入院も考えたが、ウイルス禍で面会は難しくなるかもしれなかった。家にいた方が本人も幸せだろうと決めたばかりでもあった。

東京にいる長男(29)や親戚とすぐ連絡を取り、葬儀の相談をした。「行きたくても行けないもんね」。長男の声は寂しそうだったが、受け入れてもらうしかなかった。

保男さんは1年ほど前まで店先に出て、常連さんとの会話を楽しんでいた。今思えば元気なうちに、跡継ぎにと考える次男の隆史さん(27)と共に新しい商品を考案することもできた。「親、子、孫の3代で何かを作る機会はそうそうない。もっと早く動き出せばよかった」

ウイルス禍で全国の老舗が店を畳むニュースが流れる。金巻屋も、保男さんが切り盛りした時代と比べて職人の数は少なくなった。老舗ということだけでは「のれん」を守り続けられる時代ではなくなっている。

葬儀で掲げた保男さんの遺影は、のれんの前でほほ笑む一枚にした。40年ほど前に店を建て直した際、保男さん自ら、店名をしたためたのれんだ。

「毎日掛けたり外したりする物に、父の証しが残っている。ちゃんと合掌してから仕事をしようかね」

家族で見送った魂は、今もそこに息づいている。

◆新潟県の65歳以上推計人口

2045年に4割超

新潟県の推計人口は昨秋、220万人の大台を割った。今後も人口減少と高齢化はさらに進むとみられる。

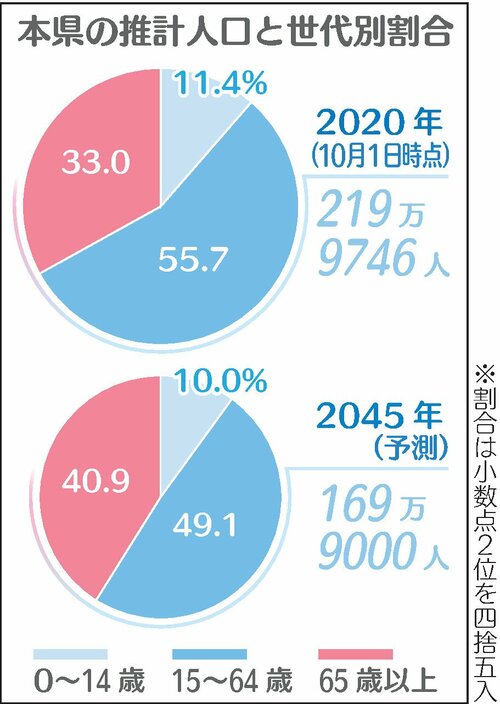

厚生労働省付属の国立社会保障・人口問題研究所が、2018年にまとめた「日本の地域別将来推計人口」によると、45年の本県の人口は169万9千人。人口に占める世代別の割合は、14歳以下の「年少」が10%(17万人)、15~64歳の「生産年齢」が49.1%(83万4千人)、65歳以上の「老年」が40.9%(69万5千人)と予測した

県の統計では、20年10月1日時点の推計人口が219万9746人で、割合(年齢不明除く)は、年少が11.4%(24万8691人)、生産年齢が55.7%(121万9656人)、老年が33%(72万1618人)だった。

現在との比較で、25年後の割合は、年少と生産年齢が縮小し、老年は増える見通しだ。

同研究所は全国の年間の死亡者数について、第1次ベビーブーム(1947~49年)に生まれた「団塊の世代」が80歳以上になっている2030年に約160万人、90歳以上の40年はピークの約168万人に上ると推計している。