12月1日、北海道の夜空が淡い赤色に染まった。その正体はオーロラだ。星空写真家KAGAYAさんが北海道美幌町で写真撮影に成功し、「ワクワクしながら夢中でシャッターを切った」と交流サイト(SNS)に興奮をつづった。

道内では目撃が相次ぎ、陸別町の「銀河の森天文台」でも観測した。2023年に入って4回目だが、肉眼での観測は20年ぶり。初めて目にした天文台の担当者は「ついに見ることができた」と感慨深げだ。

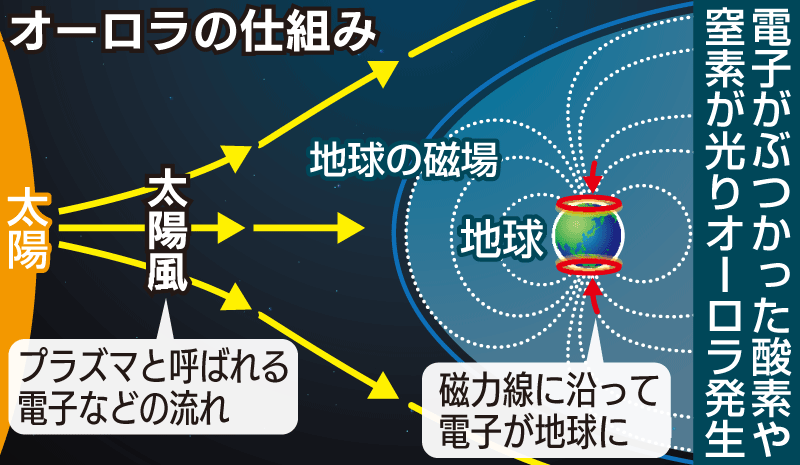

オーロラは太陽と関係が深い。太陽からは「プラズマ」と呼ばれる電子などが放出されており、この流れは「太陽風」といわれる。宇宙から地球へ降り注いだ電子が、地球の大気(空気)とぶつかると、空気(酸素や窒素)が光る。これがオーロラとなる。

宇宙から届く電子は、地球の磁力線磁石が引きつけたり、反発したりする力や方向などを示した線。実際には目で見ることができないため、仮想として線を引き目で見えるようにしている。磁石はN極からS極へと力が流れるため、磁力線はN極からS極に向かって引かれる。に沿って極地(北極と南極)周辺に降り注ぐため、オーロラは高緯度(赤道から南極・北極に近づくほど緯度は高くなる)に出やすい。ところが太陽表面で大きな爆発が起きると、地球の磁場が乱れる「磁気嵐」が発生。低緯度側にも電子が達し、日本でもオーロラが見えることがある。

65年前の1958年2月11日、新潟県内の空にも赤色のオーロラが現れた。当時の新潟日報は、火事と間違えて巡視船が出動する騒ぎになったと伝えている。新潟大学ではこの時、光の成分を詳しく測る「分光観測天体から届く光を波長ごとに分けて(分光)、波長ごとの光の特徴を元に天体の情報などを分析すること。」に国内で初めて成功したという。

銀河の森天文台などによると、2025年ごろにかけて太陽活動が活発化する時期を迎える。それに伴い、再び新潟県内でも天空のショーが期待される。ただ、そこには現代社会を脅かすリスクも…。赤いオーロラの謎に迫る。...