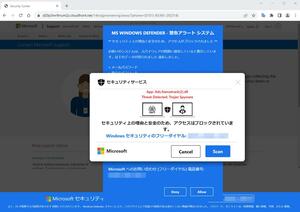

パソコンの画面に「ウイルスに感染した」と虚偽の警告を表示させ、対策費名目で金銭をだまし取る「サポート詐欺インターネットを閲覧中のパソコンに「ウイルスに感染した」と偽の警告文を表示し、サポート窓口と称する番号に電話させてウイルス除去費名目などで金銭をだまし取る詐欺。消費者庁や国民生活センターによると、警告文はウェブサイトに広告が出る仕組みを悪用して表示させており、10〜90代と幅広い年代が被害に遭っている。」の被害がやまない。国民生活センターによると、2023年度の相談件数は過去最多ペースで推移。近年の被害額は1年間で計5億円を超えることもあり、遠隔操作で数百万円を取られた事例もある。センターは「警告は無視し、電話をかけないで」と注意喚起する。

「すぐにサポートに連絡してください」。大阪市の90代男性が6月、自宅のパソコンでニュースサイトに表示された広告をクリックすると、大音量のアラーム音とともに警告が繰り返し流れた。記載された電話番号にかけると、聞こえたのは片言の日本語だった。

ウイルスに感染しており、解決するには電子マネーで5万円を支払う必要があるという。男性が近くのコンビニで方法を尋ねると、不審に思った店員が警察に通報し、事なきを得た。男性は「パニックになった。友人とメールができなくなるのは困ると思い、信じてしまった」と振り返る。

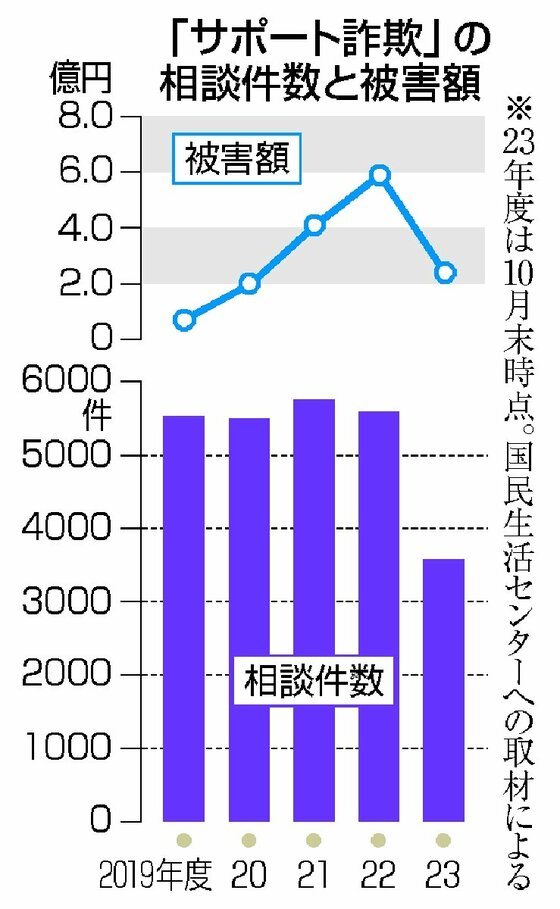

こうしたサポート詐欺の被害が相次いでいる。センターが集計した2023年度の相談件数は10月末時点で3573件で、過去最多となった2021年度の5758件を超える勢いだ。被害額も増加傾向で、19年度は約7千万円だったが、22年度は約5億9千万円、本年度は10月末時点で約2億4千万円に上る。警察庁の最新の統計でも架空料金請求詐欺の手口で最多で、半数近くを占める。

消費者庁などによると、ウイルス除去ソフトと称して遠隔操作アプリをダウンロードさせ、勝手に高額を送金させられる事例もある。中には、数万円をインターネットバンキングで送る際に遠隔操作でゼロを二つ追加され、数百万円の被害に遭ったケースもあった。

センターなどは手口として(1)警告音で不安をあおる(2)画面を消せない設定にする(3)本物と思わせるため電話でマイクロソフト社の社員を名乗る(4)画面に同社のロゴを載せる-などがあると注意喚起する。「警告が出たらブラウザーを終了するか再起動を。電話もかけずお金の話が出たら切ったり、誰かに相談したりしてほしい」としている。

◆「ウイルス感染」表示、家族や警察に相談を

新潟県でも「サポート詐欺」の被害や相談が増えている。県警が認知した10月末時点の被害件数は27件で、2022年同期より13件増加。被害額は10月末時点で1400万円に上り、22年同期に比べ800万円以上多い。

県警によると、高齢者が被害に遭うケースが多い。8月には、お盆で新発田市に帰省していた東京都の60代男性が、停止したパソコン画面に表示された番号に電話すると、男から「再起動に料金が必要」などとだまされ、指定口座に計250万円を振り込んだ。

県警安全安心推進室の村山直樹室長は「サポート詐欺は昨年あたりから増えてきている。パソコンを使っている人は誰でも遭遇する可能性がある。『ウイルス感染』の文字が出てきたら慌てずに電源を落とし、家族や警察に相談してほしい」と呼びかけている。

一方、新潟県消費生活センター(新潟市中央区)に寄せられたサポート詐欺の相談件数は、本年度は10月末時点で56件だった。過去最多だった2019年度の96件に迫るペースだという。センターは「高齢者からの相談が年々増えており、2023年度は7割以上が60〜70代だ」として、注意喚起している。