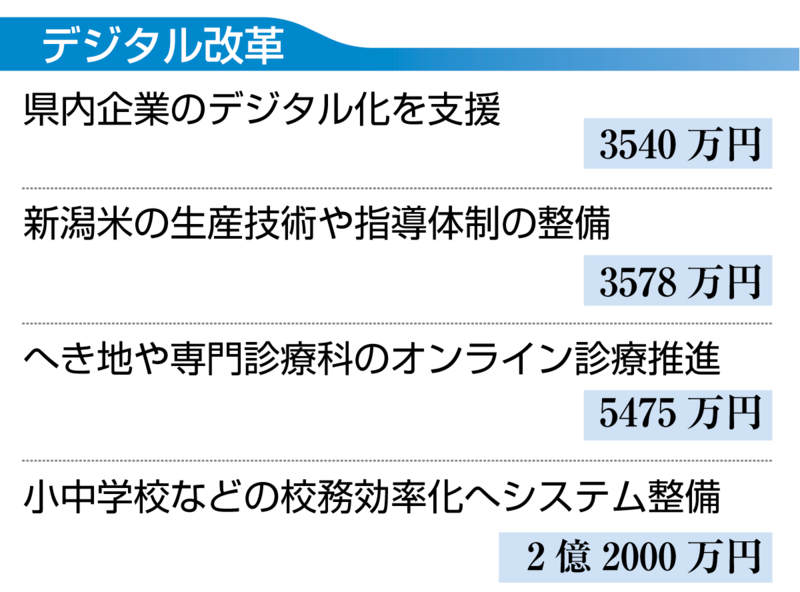

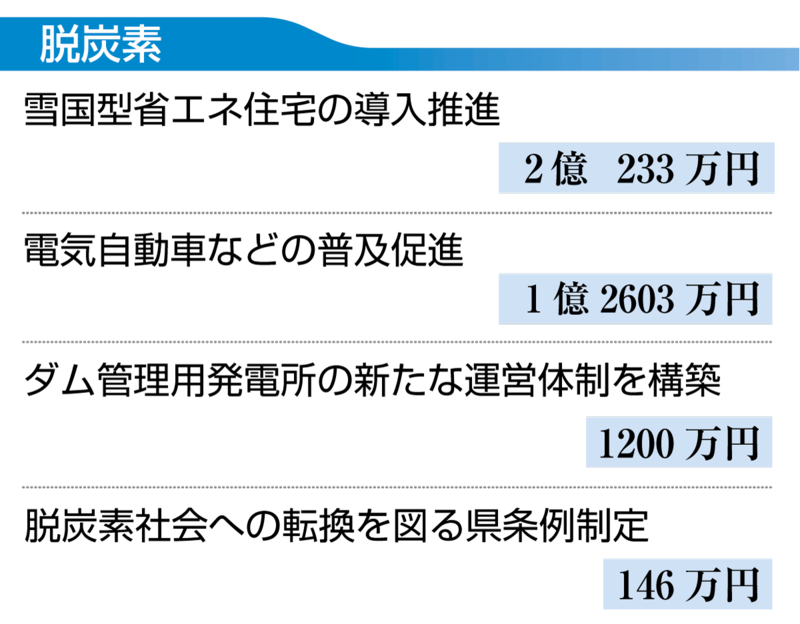

新潟県の花角英世知事は2月14日、2024年度県当初予算案を発表した。一般会計の総額は1兆2872億円で、23年度当初に比べ557億円(4・1%)減。能登半島地震への対応など足元の課題に加え、引き続き「子育て支援」を軸に「脱炭素」「デジタル化」の三つの柱を掲げ、新潟県の持続的な成長を推進する取り組みに注力するとした。

花角知事の2期目の折り返しとなる当初予算案で、新型コロナウイルス感染症による非常事態が落ち着き、平時に戻る形となった。国の予算編成に合わせ23年度2月補正予算案と一体で編成しており、合計で1兆3658億円(前年度比3・4%減)を計上した。

予算規模が減少したのは、新型ウイルス対策の国費が終了したことや、済生会新潟県央基幹病院(三条市)の整備が終わったことなどが要因。

能登半島地震からの復旧・復興に向けては、生活再建や事業者への支援などに193億円を付けた。

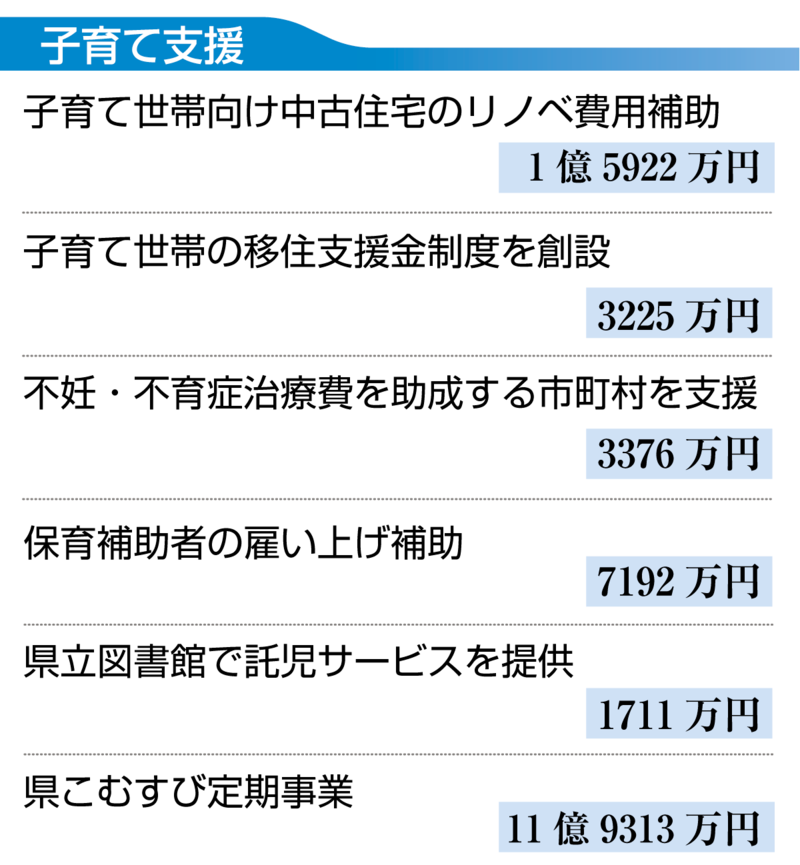

深刻な人口減少問題に対応するため、引き続き子育て支援に重点を置く。子育て世帯がマイホームを安く購入できるよう、中古住宅のリノベーション代を最大300万円補助する「にいがた安心こむすび住宅推進事業」や、東京圏から新潟県への子育て世帯の移住を促す事業などを始める。生まれた子どもに計10万円分の定期預金を贈る「県こむすび定期事業」は継続する。

歳入の柱となる県税と譲与税は、法人税増を踏まえ23年度当初比75億円(2・7%)増の2905億円とした。税収増に伴い、普通交付税と臨時財政対策債は同94億円(3・6%)減の2490億円と見込んだ。

県の危機的な財政状況の改善に向けた「行財政改革行動計画」は2023年度で終わる。県の貯金に当たる「財源対策的基金」に230億円を積み立てる目標を掲げたが、能登半島地震への対応で取り崩し、23年度末は目標を割り込み220億円となる見通しとなった。

花角知事は会見で「民間活力の活用や市町村との連携も意識しながら、より効果的な事業になるよう知恵を出した」と話した。

◆[解説]人口減少の克服へ攻めの姿勢鮮明、財政規律の死守は大前提

新潟県の2024年度当初予算案は子育て支援に重点が置かれる内容となった。花角英世知事は初当選以降、財政再建と新型コロナウイルス感染症への対応に政治的エネルギーを費やしてきた。二つの難題に道筋を付け、県勢衰退の根源である人口減少の克服に向け攻めの姿勢を鮮明にした形だ。

花角知事が人口減に危機感を抱くのは、あらゆる問題に直結するからだ。経済規模が縮小し、税収が落ち込む。公共交通やインフラの維持は難しくなり、集落の存続も危うくなる。

負のスパイラルを逆転させるには長期戦で臨まなければならない。それには財政規律の死守が大前提だ。行財政改革の5カ年計画を終え、赤字体質は改善した。今後、右肩上がりに増える借金返済に耐えられるほど貯金も蓄えつつある。

だが「財政に全く余裕がない」(県幹部)状況に変わりはなく、不測の事態があれば財政危機は再燃する。近年災害の頻度は増え、激甚化している。県土は広く、復旧費用は多額になる。元日に発生した能登半島地震でも基金を取り崩した。

金利上昇は止まらず、物価高で人件費も増えている。いずれも県財政を悪化させる要素だ。国からの新型ウイルスの財政支援で隠れていた県立病院の巨額赤字も今回、明るみに出た。

人口減対策を打ち続け、かつ不確実性のあるリスクに備えるには現状のままでは心もとない。歳入確保に一層知恵を絞る状況が、なお続くことになる。