夏といえば、セミ捕りやカブトムシの採集に出かけた思い出がある人も多いだろう。新潟県内には昆虫を含め多様な生物が生息する里山や水辺が多く、昆虫の魅力を知る施設もある。昆虫好きには絶好の環境だ。ただ近年は、森林開発などにより世界的に希少な昆虫が減っているとの報告もあり、捕獲を規制する動きも出ている。県内で昆虫採集の楽しさや採集のマナーを啓発している愛好家グループなどを取材し、昆虫採集の現状や、昆虫の生息環境を守るためにできることを探った。

(報道部・今井かおり)

新潟から昆虫博士を!採集の楽しさとマナーを発信

長岡市の「昆虫はかせネットワーク」

「トンボがいたよ」「あそこにいるのはテントウムシかな」-。長岡市の馬高縄文館敷地内の林に、昆虫採集を楽しむ子どもたちの元気な声が響いた。主催したのは、昆虫研究家でつくる「昆虫はかせネットワーク」。長岡市を拠点に「県内に虫好きを増やし、将来の昆虫博士を育てよう」と2018年に結成。定期的に採集イベントを企画し、昆虫採集の楽しさと捕まえる際のマナーを発信している。

この日の採集会には約30人の親子連れが参加。昆虫はかせネットワーク代表の鈴木誠治さん(53)=長岡市=が捕まえたトンボの羽を傷めないよう胸の部分を優しく押さえて網から取り出すなど、捕り方のこつを説明した。

新発田市から参加した小学1年の女子児童(7)は「珍しい虫が捕れるとうれしい」と笑顔を見せた。捕るだけでなく、中学1年の姉と一緒に自宅でチョウなどを卵から育てているといい「大きくなるのを見るのも楽しい」と目を輝かせた。

副代表を務める長岡市科学博物館学芸員の星野光之介さん(32)は「昆虫採集は科学への入り口にぴったり。虫捕りという遊びから入り、昆虫の種類や住む場所などを調べることで、ほかの生物や環境問題にも興味が広がっていく」と説明した。

昆虫採集は、里山などの自然があれば、虫捕り用の網と虫を入れるケース、かごなど少ない道具で楽しめる。ただ近年は、夏場の日中は高温になることが多く「帽子や飲み物で熱中症対策も必要」と鈴木代表。この日、長岡市は6月中旬にもかかわらず気温が30度を超え、虫も普段より少なかったという。

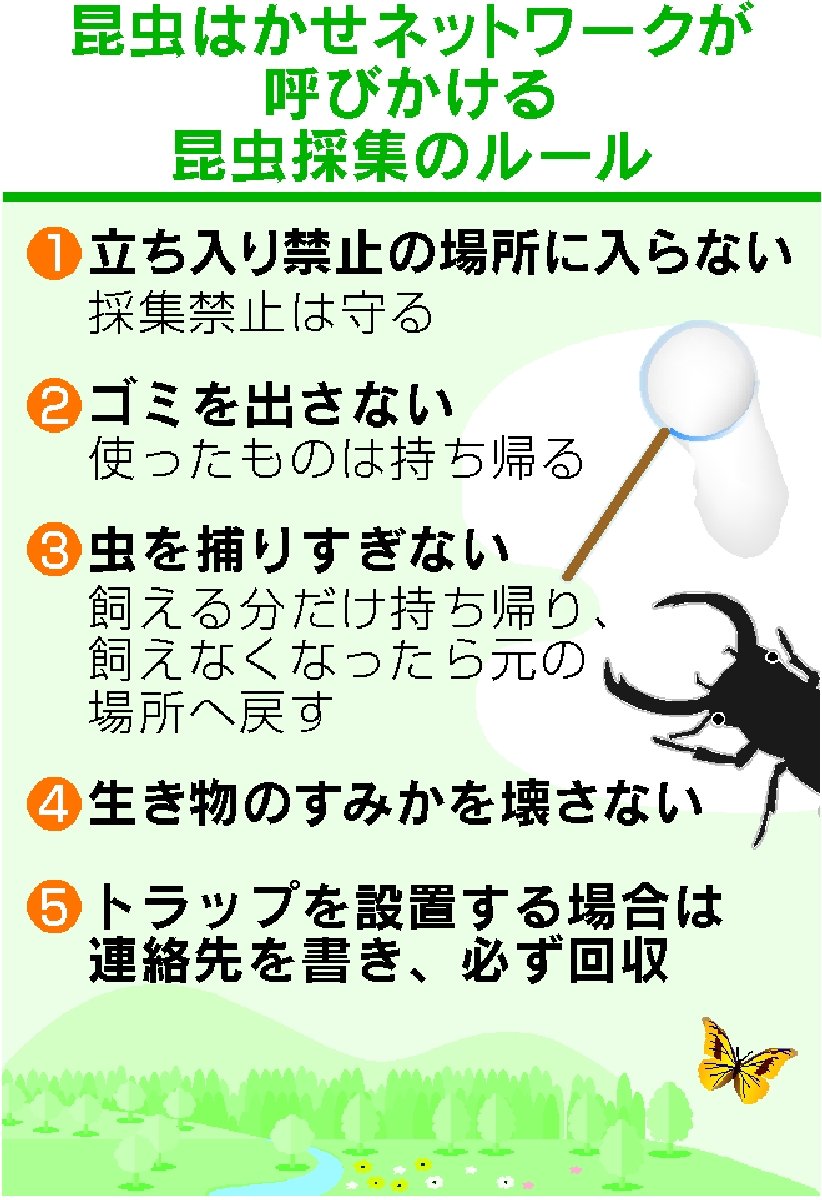

昆虫はかせネットワークが力を入れているのが、昆虫採集におけるマナーの啓発だ。採集イベントでは、必ず参加者に「生き物のすみかを壊さない」など、採集時のルール=図参照=を解説する。子どもたちがコナラの木の穴の中に見えるコクワガタを見つけた際には、鈴木代表が「昼間は隠れているから、無理に捕らないで。すみかを壊してしまう」と呼び掛けた。

採集は、禁止の場所で捕らないのはもちろん、規制がなくても地元住民が大切にしてきた里山で行う場合は気を付けたい。鈴木代表は「一度地域との信頼関係を崩してしまうと、修復するのは大変。1人が全て取っていいと思わないなど、マナーを守って楽しむことは、非常に大事だ」と強調した。

県内では、マナーを守らず希少種やカブトムシなどを採集する業者らの対処に悩み、希少種の捕獲や大量に虫を集める採集方法を規制する動きが出ている。

鈴木代表は「子どもたちがマナーを守る意識づくりや、楽しむ環境づくりを大人も一緒に考えることが大切だ」と話した。

◆進む都市化が「虫嫌い」の要因に?研究者らが調査

昆虫採集を楽しむ子どもたちがいる一方、虫が苦手な人も多い。特に先進国では虫嫌いの人が多いという。なぜなのか。その理由に迫ろうと、千葉大大学院園芸学研究科の深野祐也准教授(38)らが、全国1万3千人を対象に調査を実施。都市化の進行が「虫嫌い」の要因になっているとの研究成果を発表した。

深野准教授らは、都市化によって(1)屋外より屋内で虫を見る機会が増え、屋外で見るより虫への嫌悪感が強く出る(2)虫に関する知識が低下し、多くの虫に嫌悪感を持つようになる-との仮説を立て、アンケート調査で仮説を実証した。

深野准教授によると、都市化が進み、自然と切り離された環境が多くなり、屋内の生活空間で虫に遭遇する機会が増えることで虫を「嫌い」と感じるようになるという。また虫に触れる機会が減ると種類を識別できなくなり、リスクを避ける心理から、人に害がなくてもより多くの虫を嫌う傾向にあった。家族や友人が避けることで、子どもも嫌いになる場合もある。

過度に虫嫌いが広がれば、昆虫の保全への関心が低下し、生息地がさらに失われる負の連鎖も懸念される。深野准教授は「虫への正しい知識や、自然の中で虫に触れる機会を持ち、親が子どもに虫嫌いを過剰に示さないことなどが求められる」としている。

減りゆく昆虫たち…新潟県内で広がる保護の動き

阿賀野市「じゅんさい池」で採取規制、魚沼市や糸魚川市では条例も

昆虫は、森林開発や水辺の埋め立てなどで生息環境が失われ、種や個体数が減少している。希少な種を守ろうと、...