冬の新潟県内では、暴風雪や積雪の影響で停電が起きやすくなる。2013〜22年の過去10年をみると、12月と1月の2カ月間の停電回数が、年間の停電回数の半分近くを占めている。2022年12月には25市町村で延べ約8万5千戸が停電、佐渡市では復旧までに最長10日間かかり、日常生活に影響した。電力インフラを担う東北電力ネットワークは対策を進めるが、利用者側の備えも大事になる。

佐渡市では2022年、集中的な降雪が原因で、12月18日から27日にかけて延べ約1万7200戸が停電した。自宅が1週間以上停電したという佐渡市の女性(44)は「暗さによる不安と寂しさを痛感し、長引くほど精神的につらくなった」と語る。

女性は小学生の息子と2人暮らし。パンなどを食べつつ、石油ストーブと豆炭こたつ、懐中電灯で過ごした。自宅で携帯電話は充電できず、「口伝えか、出先で情報を得るしかなかった」。以来、太陽光発電のバッテリーを買い、食料の備蓄を増やすようにした。

◆大雪、氷に倒木…停電を「完璧に防ぐのは難しい」

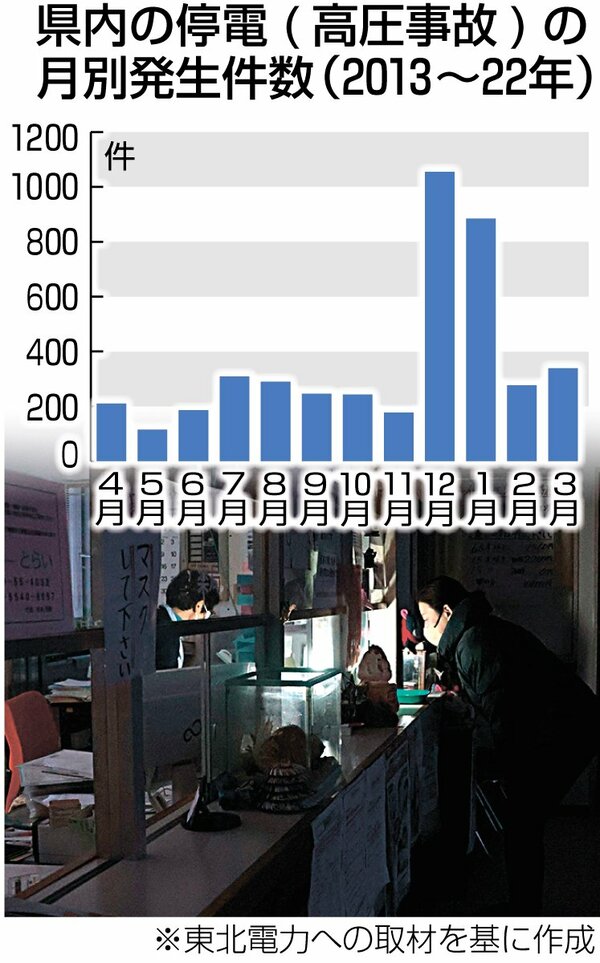

新潟県内での停電の発生は12月と1月に激増する=グラフ参照=。東北電力ネットワークによると、電線が切れたことなどによる県内の停電(高圧事故)は過去10年間に4332件発生。このうち、45%に当たる1940件が12月(1055件)と1月(885件)に起きた。

原因別では、雪の重みで倒れた木が電線を切るなどしたケースが34%を占める。雪や氷が電線などの設備損傷の引き金となったケースも25%あり、雪国特有の事情が大きく影響している。

東北電力ネットワーク新潟支社は、雪が付きにくい電線への交換や、設備近くの樹木を伐採するほか、巡視点検によるトラブルの未然防止に取り組む。一方で「自然相手で起こることを完璧に防ぐのはなかなか難しい」(担当者)と対応に限界があるとする。

◆2005年12月には「新潟大停電」 電気に頼らない寒さ対策を

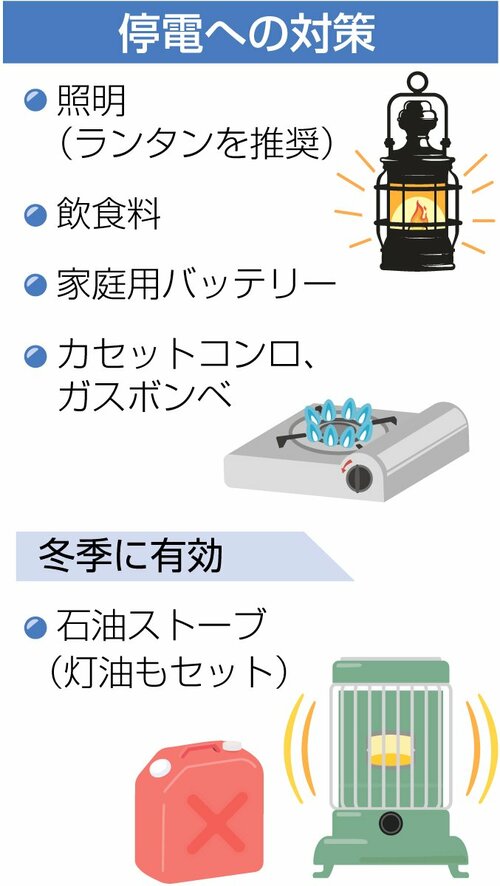

新潟県内では2005年12月に、下越地方を中心に最大約65万戸が停電した「新潟大停電」も起きている。冬季の停電では、エアコンやファンヒーターをはじめ、電気で動く暖房機器が使えなくなる。対策としては、照明や飲食料、カセットコンロとボンベ、バッテリーといった通常の備えに加え、寒さ対策が鍵になる=表参照=。

防災の啓発に取り組む中越防災安全推進機構(長岡市)事務局長の諸橋和行さん(56)によると、電源が要らない石油ストーブと灯油の備蓄が効果的だ。石油ストーブはこんろ代わりになる製品もあり、「体を内から温めることもできる」と説明する。

照明に関しては「懐中電灯やろうそくは夜に生活するには明るさが足りない」と指摘し、ランタンの使用を薦める。なければ、懐中電灯の光を、水の入ったペットボトルに当てると代用できる。

食料の備えも欠かせない。諸橋さんは「普段食べているものを3日程度備えるのが基本」と話す。その上で「どれも、いざという時に機能するよう、日常点検や試しにやってみることが大切だ」と助言している。