法律の改正により、新潟県内では衆議院小選挙区の定数が変わりました。新潟県は6から5となり、選挙区を分ける線引き(区割り)が大幅に見直されました。新たな区割りは住民に受け入れられているのかをテーマに記者が地域を歩き「新・衆議院小選挙区を歩く」という連載を掲載しました。取材後記をお届けします。第5回は新・新潟5区上越市、糸魚川市、妙高市、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町、湯沢町。で、魚沼総局長・小林正史記者(58)が歩きました(5回続きの5)。

今思えばこの取材は、新たな衆院選の区割り案が発表された2022年6月16日に始まっていた気がする。南魚沼市の政治関係者は不満を訴え、「道路ひとつ見ても、こっちは田中(角栄)先生の3区で、向こうとは(整備状況が)違う」と言い切った。

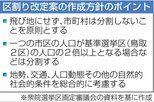

十日町市から先の上越方面を「向こう」と表現する-。この自負心とも優越感とも取れる言葉は、中選挙区一つの選挙区で定数(当選する人数)が3~5の制度。1選挙区の定数が1であれば小選挙区、複数であれば大選挙区と分けるため、中選挙区は大選挙区の一種とされる。大選挙区は基本的に県などの単位を一つの選挙区とするのに対し、中選挙区は一つの県などの中に複数の選挙区が設定される。戦前に採用されたほか、戦後も1994年に小選挙区比例代表並立制が導入されるまで続けられた。「新潟3区長岡市、三条市、柏崎市、北魚沼郡、南魚沼郡などで構成された選挙区。小選挙区となり、長岡や北魚、南魚などは3区、三条などが4区、柏崎などは2区に再編された。田中角栄元首相の選挙区でもあった。」時代のイズムが残る魚沼地域に赴任し、2年近く暮らしてよく分かった。

南魚沼市にある魚沼総局の管内は...

残り865文字(全文:1317文字)