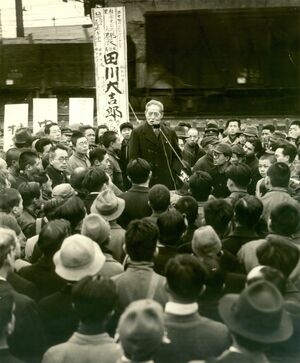

戦時中の翼賛選挙で応援演説する尾崎行雄=1942年、東京(尾崎行雄記念財団提供)

納税額の制約を取り払い、満25歳以上の男性に選挙権を認めた普通選挙法が1925(大正14)年に公布されてから5日で100年になった。大正期の普通選挙運動で先頭に立ち「憲政の神様」と呼ばれたのが元衆院議員の尾崎行雄(1858〜1954年)だ。新潟日報の前身の一つ新潟新聞の主筆も務めた尾崎。戦後にかけて日本の政治や選挙を厳しく批判していた。尾崎がいまの政治を見たら何と言うだろうか。研究者で尾崎行雄記念財団(東京)事務局長の石田尊昭氏(53)に聞いた。

(東京支社・貝瀬拓弥)

〈国よりも党を重んじ党よりも身を重んずる人の群れかな〉

石田氏は、尾崎が亡くなる4年前の1950年に詠んだ短歌を紹介して話を始めた。「政策ではなく、金や数の力、親分子分のしがらみで結びつく政治家に対する痛烈な批判。75年前の指摘だが、まるで現在の政治状況を嘆いているようにも聞こえる」と話す。

尾崎が目指した議会は、独自の見識を持つ議員が活発に意見を交わし、より良い意見を取り入れる「熟議の場」。だが現実には、議案の成否は大政党の方針次第で会議前に事実上決まっていることが多い。尾崎はこうした議会を「サル芝居」と断じ、...

残り842文字(全文:1339文字)