「佐渡金山の魅力をイラストで伝えたい!」。香川県出身で、新潟日報社のデザイン作成部署で働いている入社1年目の私(22)が、人生初の取材に挑戦しました。新潟県佐渡市の「佐渡島の金山」が世界遺産に登録されて5カ月ほど。真っ二つに割れた金山を見て「なんであんな形なんだろう」と不思議に思ったのが興味を持ったきっかけでした。初めて佐渡金山を訪問し、見たものとは…。知られているようであまり知られていない、金山をめぐる面白いエピソードをイラストを交えてお届けします。最初のテーマは、「そもそもなぜ金山は割れている?」です。

11月のある日、朝8時新潟港発のジェットフォイルつばさ号に乗船して初めての佐渡一人旅がスタート。遠いイメージの佐渡も、ジェットフォイルならスイスイ。あっというまに感じます。

約1時間かけて両津港に到着。車が運転できないので、港から金山までは路線バスで移動しました。終点の佐渡金山まで1時間15分。ローカルバスでのんびり、海や山などの景色を見ながらの移動はとてもわくわくしました。

佐渡金山でバスを降りると、大型の観光バスが並び、平日にも関わらず多くの観光客の姿がありました。

今回佐渡金山を案内していただくのは、施設を運営するゴールデン佐渡の名畑翔さん(42)です。

早速、不思議に思っていた、真っ二つに割れた部分「道遊(どうゆう)の割戸(わりと)」について聞きました。名畑さんによると、地面に露出した鉱脈を人力で掘り進むうちに、V字に割れたような姿になったそうです。なぜ山全体が掘り尽くされずに、特徴的な姿が残っているのか…。

??鉱脈ってなんだろう??

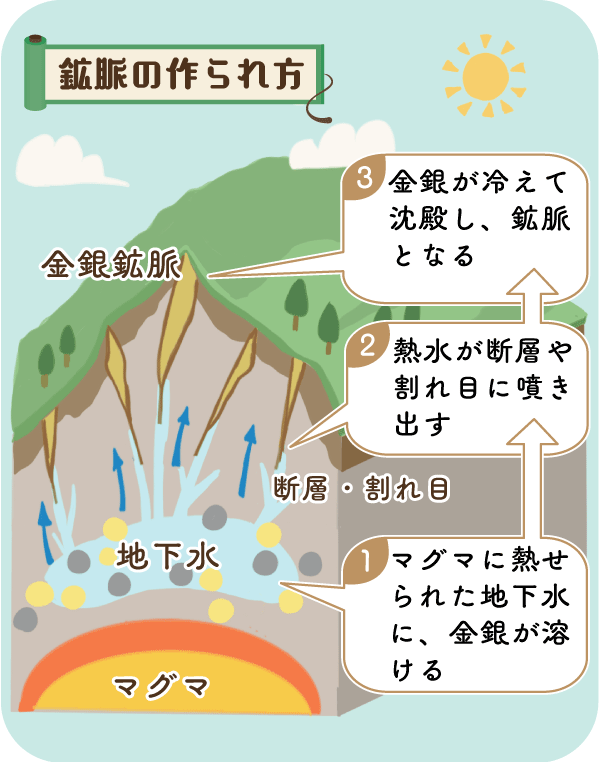

そもそも鉱脈はどうやってできるのでしょうか。佐渡金山の鉱脈模型などを展示した佐渡金山資料館に案内していただきました。

マグマによって熱せられ、金銀分が溶け込んだ地下水が、火山活動でできた断層や岩石の割れ目に噴き出します。金銀分が冷えて沈殿すると鉱脈となるそうです。

なんとなく、山全体に金銀が含まれていると思っていたのでびっくり。板状にぎゅっと金銀が集まっているんですね。

名畑さんによると、長い年月をかけて「道遊山」という山の真ん中に、たまたま大きな鉱脈ができたんだとか。だから、鉱脈以外の場所を掘る必要はなく、中心部のみが集中的に掘られ、「道遊の割戸」ができたのだそうです。

??見えない鉱脈、どう採掘??

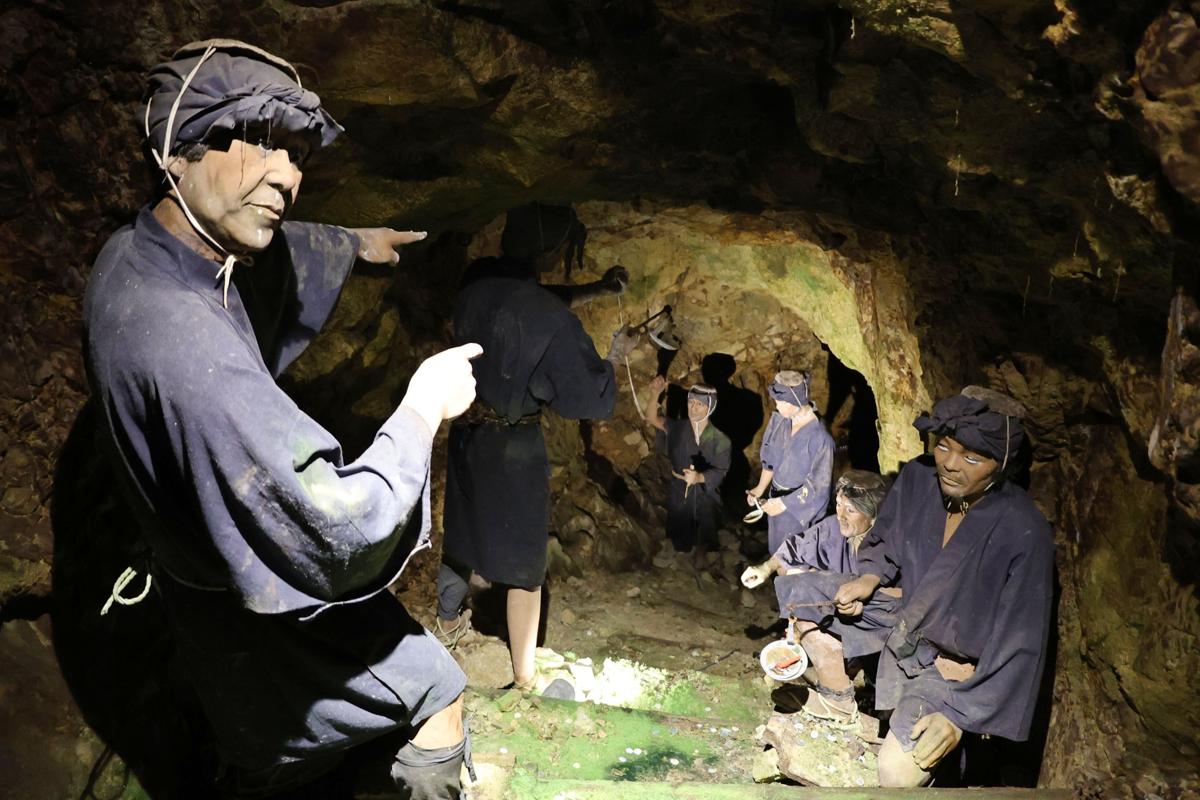

では、どうやって鉱脈を見つけ出し、多くの金銀を得ていたのでしょうか。金山の岩盤はとても硬く、当時の手掘り技術では1日10センチしか掘れません。

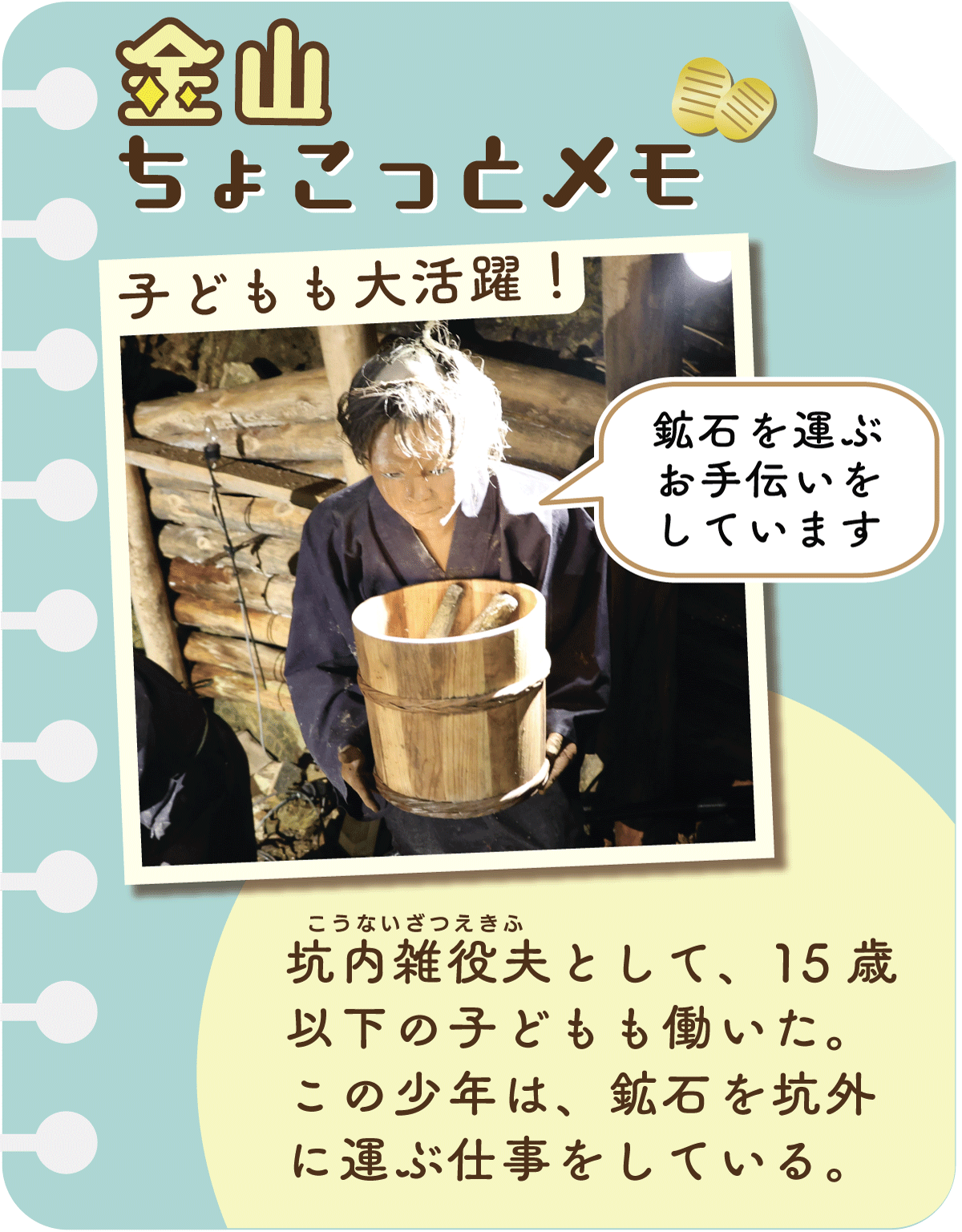

採掘を指揮し、鉱山を経営する山師たちは、鉱脈の場所を予測し、採掘を主導したと名畑さんは説明します。地上から直接見えなくても、板状に伸びている鉱脈を効率よく掘れるよう、山の様々な場所から坑道を通したそうです。

「緻密に計画を立て、集中して作業に取り組む山師たちの姿勢、マインドが日本人らしい。お客さんにはそういった部分に触れてほしい」という名畑さんの言葉が印象的でした。

それにしても、手作業での採掘現場はどんなに過酷だったでしょう。当時の労働環境っていったい…。

◆つづきはこちらから↓